Пушкин. Сказки для детей и взрослых-3

А теперь мы вернемся в первую болдинскую осень, когда Александр Сергеевич написал еще «пять маленьких сказочек», как их небрежно называли некоторые современники. «Повести Ивана Петровича Белкина, изданные А.П.» были первым законченным опытом Пушкина в прозе и не вызвали энтузиазма даже у искушенных читателей и поклонников писателя.

Оценили их значительно позже, и в ХХ веке они стали для многих эталоном краткой, чистой, благородной прозы, которая не давит на читателя и оставляет ему максимум свободы, чтобы самому делать выводы.

Пять новелл, ничем, казалось бы, между собой не объединенных, кроме фигуры рассказчика – это пять в разной степени невероятных историй (можем назвать их сказками для взрослых) с четкой фабулой и хорошим концом. Но в каждом конкретном случае это свой, особый хороший конец, который может сложиться как результат сложного переплетения событий и судеб или объясняться совсем просто и элементарно.

Как в «Гробовщике», герой которой Адриан Прохоров после хлопотного дня возвращается домой и застает у себя целую компанию мертвецов, которых он когда-то профессионально провожал в последний путь, в том числе и того, кому он, так сказать, продал свой первый гроб – сосновый за дубовый. Встреча получается неприятной, начинается потасовка, хозяин лишается чувств, а очнувшись, узнает, что это был всего лишь сон. Всё хорошо, и слава Богу.

Красотка Дуня, ненаглядная дочка станционного смотрителя, сбегает с офицером, ей прямой путь в бездну, на панель, а она обманывает худшие ожидания и папеньки, и большинства читателей. В финале, на могиле отца, мы видим ее богатой, хорошо одетой дамой, матерью трех малышей, которая приехала в прекрасной карете. Непонятно, вышла ли она замуж за ротмистра Минского, но у нее точно всё хорошо. Только Самсон Вырин об этом уже не знает. Не бывает, чтобы хороший конец был одинаково хорош для всех и чтобы ради счастья тебе не пришлось ни от чего отказаться, будь то кристально чистая совесть или спокойствие родителей.

Не бывает даже хороший конец совершенно безоблачным. Разве что в самой светлой, летней и сказочной из «Повестей Белкина», в которой молодой дворянин совсем уже было собрался жениться на крестьянке, а она оказалась барышней, и более того – той самой, на которой его в приказном порядке решил женить отец. Не потребовалось ни жертв, ни романтических жестов – жизнь со свойственной ей мудростью и остроумием всё расставила по своим местам.

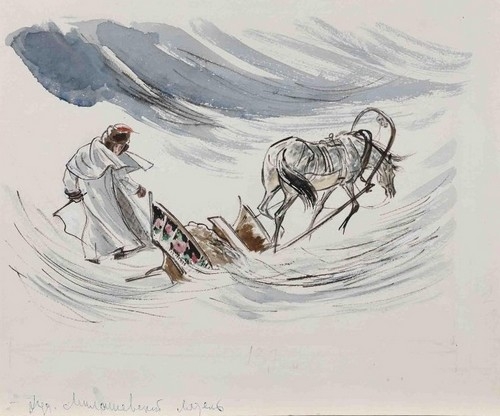

Потому что жизнь лучше нас знает, что нам нужно и кто мы – и она приведет нас к самим себе, пусть даже максимально непростым и извилистым путем. Как это происходит в еще одной из белкинских повестей – в хрустальной «Метели», которую так украсил Георгий Свиридов своими сказочными музыкальными иллюстрациями. Юная Марья Гавриловна влюблена в армейского прапорщика Владимира, родители девушки против их союза, и они в соответствии со своими романтическими идеалами решают сбежать из дома, тайно обвенчаться, а уж потом кинуться в ноги родителями и вымолить прощение. Всё запланировано, договоренности заключены, молодой человек выезжает из дома, и тут начинается страшная метель. Метель, которая не позволит ему вовремя добраться до цели и осуществить задуманное.

Несколько лет спустя мы видим Марью Гавриловну, которая по-прежнему одна и оплакивает погибшего возлюбленного. Между тем ее внимание привлекает отставной гусарский полковник Бурмин, герой войны, великолепный мужчина, который тоже очевидно неравнодушен к ней. И вот, когда дело доходит до объяснения, он рассказывает невероятную историю своей случайной и нелепой женитьбы: как он, проезжая через неизвестные края, в страшную метель, зашел в маленький сельский храм, как его там ждали – и угадайте, кто это был… «– Боже мой, боже мой! – сказала Марья Гавриловна, схватив его руку; – так это были вы! И вы не узнаете меня? Бурмин побледнел… и бросился к ее ногам…» Прекрасный конец, волшебная развязка, заслуженное счастье, в котором всегда будет немного горечи, немного сожаления, памяти о смерти – но может быть, такое счастье и оказывается в итоге самым прочным?

Пушкин писал «Повести Белкина» накануне женитьбы, в преддверии новой жизни. Вероятно, он, подводил некие итоги, обдумывал свое прошлое, предполагал, могут ли быть в нем какие-то подводные камни, опасные для будущего, не придется ли за что-то отвечать и платить не только ему самому, но и близкому человеку. Был у него, среди прочих, роман с крепостной девушкой Ольгой Калашниковой, отец которой попортил Александру Сергеевичу немало крови. Некоторые исследователи считают, что в образе Самсона Вырина Пушкин отчасти имел в виду Михаила Калашникова, который тоже спился и перед которым поэт, видимо, испытывал определенное чувство вины. И в «Станционном смотрителе» он, от души пожалев несчастного отца, как бы заверяет судьбу, что да, он всё понял и урок затвердил.

Будучи еще очень молодым, Пушкин пришел на одну из своих многочисленных дуэлей с ягодами черешни в фуражке и в ожидании выстрела соперника спокойно стоял, сплевывая косточки, а потом так же спокойно ушел, не выстрелив. Годы спустя он воспроизводит эту сцену в повести «Выстрел», но раздваивается на двух героев: граф кушает черешню, а Сильвио оставляет за собой свой выстрел, обещая дождаться часа, когда жизнь будет иметь для его противника неизмеримо большее значение, чем сейчас. И он дожидается того часа и является в дом счастливых молодоженов как неотвратимая судьба.

И даже у этой истории хороший конец – но, конечно, гораздо более сложный и многослойный. Сильвио доволен, что увидел смятение счастливчика-графа и освободился от изнурительного долга мести; сам граф понял, какой бесконечной ценностью обладает жизнь, когда тебя любят и тебе есть кого любить. Читатели рады, что сильный и талантливый человек не на глупой дуэли погиб, а сохранил себя для достойной смерти в битве под Скулянами, сражаясь за дело свободы греков.

Еще один разговор с судьбой, в котором Александр Сергеевич как бы подчеркивает, что он понял и этот урок и не ждет беды с этой стороны. Что он оценил, что жизнь провела его сквозь бури и метели, не столкнула с жестокой волей оскорбленного им – вольно или невольно – человека, сохранила для семьи и счастья. В контексте такого «заклинания судьбы», как писала об этом Анна Ахматова, немного странно и чужеродно выглядит разве что «Гробовщик». Но здесь мы вспомним жуткое стихотворение или, как Пушкин сам его назвал, простонародную сказку «Утопленник», написанную в 1828 году,:

Прибежали в избу дети,

Второпях зовут отца:

«Тятя! тятя! наши сети

Притащили мертвеца»

Мужик, вместо того чтобы похоронить труп по-христиански и по-человечески, сбрасывает его обратно в воду, а голый мертвец является к нему во всем своем безобразии, стучится всю ночь напролет – и делает это с тех пор ежегодно. Через два года Пушкин возвращается к теме вины перед мертвыми, но решает ее, конечно, не так драматично, даже где-то юмористически – потому что явление мертвецов оказывается всего лишь сном, выдумкой, фантазией. У страшной истории может быть и хороший конец – в зависимости от выбранного жанра.

Пушкин возвращался и к другим своим сюжетам, а случалось, что завершал их в новом жанре. Драму «Русалка», о девушке, брошенной возлюбленным, которая бросилась в воды Днепра и стала «русалкою холодной и могучей», он не закончил. Но позже написал балладу «Яныш королевич» аналогичного содержания, в которой герои встречаются после ее преображения и он полон раскаяния и прежней любви.

Королевичу Елица не внимает,

Не внимает, головою кивает:

«Нет, не выду, Яныш королевич,

Я к тебе на зеленый берег.

Слаще прежнего нам не целоваться,

Крепче прежнего меня не полюбишь…»

«Яныш королевич» входит в цикл «Песни западных славян», созданный Пушкиным в 1835 году по следам книги французского писателя Проспера Мериме «Гузла». Это сборник сербского фольклора, в котором значительная часть текстов была написана самим Мериме, серьезно изучавшим материал. Пушкина увлек этот опыт, и он в свою очередь что-то перевел непосредственно из книги Мериме, что-то – из сборника сербского просветителя Вука Караджича, а три песни, как выяснили специалисты, сочинил сам, в том числе «Яныша». Всего в цикле 16 песен, они очень разные – страшная сказка «Сестра и братья», трагическая и тоже созданная самим Пушкиным «Песня о Георгии Черном», забавный «Вурдалак» (все помнят его начало – «Трусоват был Ваня бедный»), поэтичная, полная особой энергетики «Похоронная песня Иакинфа Маглановича»:

С богом, в дальнюю дорогу!

Путь найдешь ты, слава богу.

Светит месяц; ночь ясна;

Чарка выпита до дна…

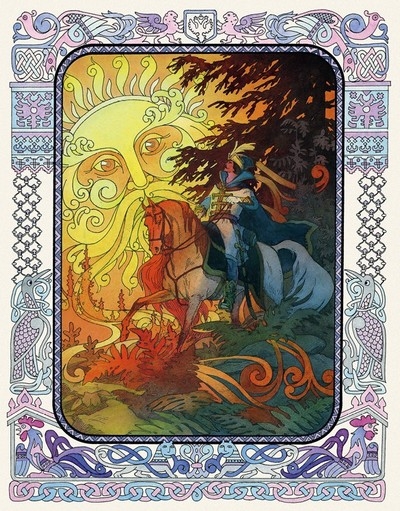

И во всех этих произведениях чувствуется глубокий интерес Пушкина к песням и сказкам братского народа, в которых ярче всего проступает его душа, высокое искусство рассказчика и замечательное мастерство стилизации. Мастерство это он демонстрирует не только на фольклорном материале западных славян. В середине 1820-х Пушкин написал цикл «Песни о Стеньке Разине», который долгое время считался записью подлинных народных песен, так достоверно и убедительно поэт воспроизводит народный стиль повествования, народный язык и народный взгляд на мир. Пушкина очень интересовала фигура Степана Разина, которого он называл единственным поэтическим лицом в русской истории. Как и фигура другого «лихого человека», который попытался перехитрить, переиграть судьбу и в полном согласии с правилами волшебной сказки из мужиков перепрыгнуть в цари.

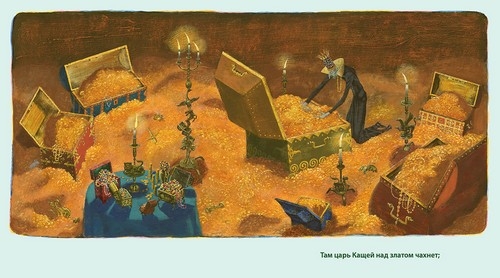

Емельян Пугачев, герой «Капитанской дочки» – это, конечно, вполне сказочный персонаж, которому почти удается совершить невозможное, и одно из самых ярких, по Пушкину, воплощений русского национального характера. Человек, одинаково способный на зло и на добро, бесстрашный и безжалостный, страшный и страшно обаятельный, удачливый и неспособный справиться со своей удачей, вечно помнящий добро, стакан вина и заячий тулупчик и уверенный, что «чем триста лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью, а там что бог даст». Источники этой калмыцкой сказки, которую Пугачев рассказывает Гриневу, много лет ищут исследователи, подобные мотивы находят в разных местах, но склоняются к тому, что скорее всего ее сочинил сам Пушкин, умевший изнутри почувствовать дух и настроение любой национальной традиции и гениально воплотить их в своем творчестве.

А его сочинения стали неотъемлемой частью русской национальной традиции. Не говоря о том, что многие его стихи и сказки буквально ушли в народ, вошли в фольклорный репертуар. Он создал незабываемые образы, которые дороги каждому, кто читает, думает, живет по-русски. Строки его стихов мы повторяем как молитвы в трудные и счастливые времена, обмениваемся ими как паролем и понимаем, что находимся среди своих. Написавший всего пять сказок, Пушкин в каком-то смысле всегда был сказочником. И потому, что он великолепный рассказчик, умеющий строить сюжет и заставить слушателя-читателя с неослабевающим интересом следить за его развитием.

И потому, что при всей глубине и сложности своих произведений он добр к человеку и находит для него слова утешения. Весь его мир, как и сказка, стоит на чуде, на ожидании чуда. И первое, что мы слышим, входя в этот мир – «Мороз и солнце, день чудесный…». И как бы ни складывалась жизнь потом, нам радостно в этот мир возвращаться, чувствовать ту же детскую, праздничную готовность к чуду и свято верить в правду тех сказок, которые рассказал нам наш первый и любимый сказочник.