Пушкин. Сказки для детей и взрослых-1

Пушкин-сказочник встречает нас на самом пороге жизни. Его истории о рыбаке и рыбке, о попе и Балде, о мертвой царевне и Царевне-лебеди для нескольких поколений были теми первыми книжками, которые читали вслух родители, по которым мы потихоньку овладевали грамотой, приобщаясь к красоте русского слова и русского мира.

Пушкинские сказки прочно вошли в золотой фонд детской литературы, но написаны были, как известно, не для детей. Современники приняли их довольно прохладно. Задевало ли это Пушкина и вкладывал ли он в свои сказки актуальные политические намеки и исторические параллели, мы не знаем. Но позднейшие исследователи видят в них множество тайных смыслов, изысканных иносказаний и художественных достоинств. Александр Сергеевич написал всего пять сказок и одну волшебную сказку-поэму, но испытывал огромный и постоянный интерес к различным фольклорным жанрам, в которых видел отражение национального миропонимания и один из способов проникнуть в глубинные слои нашей истории, о которых нам так мало известно. Его погруженность в фольклорную стихию была неслучайной и пожизненной, начиная с детства.

Маленький Саша был неуклюжим, угрюмым ребенком, которым мало интересовались родители. Но у него была любимая бабушка Марья Алексеевна Ганнибал и любимая няня Арина Родионовна Яковлева, и сказки, которые они ему рассказывали, постепенно вытащили его из детского одиночества, открыли новый, прекрасный мир, научили мечтать, жить в ожидании чуда и пробудили первую тягу к творчеству. Вот как он вспоминал о тех временах в стихотворении «Сон».

Ах! умолчу ль о мамушке моей,

О прелести таинственных ночей

Когда в чепце, в старинном одеянье,

Она, духов молитвой уклоня,

С усердием перекрестит меня

И шёпотом рассказывать мне станет

О мертвецах, о подвигах Бовы…

Упомянутый здесь Бова был персонажем популярнейшей авантюрной «Повести о Бове Королевиче», имевшей изначально европейское происхождение. Но уже с XVII века Бовой в различных переработках зачитывались и на Руси, ее герои перешли в русский фольклор, а славный Бова из европейского рыцаря превратился в православного витязя. Пушкин много раз подступался к этому сюжету, делал наброски и планы, но так и не написал свою версию приключений Бовы. Однако некоторые хорошо известные нам имена пушкинских героев (Дадон или Гвидон) именно оттуда. А вот имя Руслан отсылает к другой сказочной истории, любимой в народе, «Повести о Еруслане Лазаревиче».

Первая поэма Пушкина «Руслан и Людмила» вышла в 1820 году, произвела огромное впечатление на современников и для многих читателей так и осталась навсегда любимейшим из пушкинских произведений, лучшим образцом его поэзии. Она и сегодня захватывает увлекательным сюжетом, очаровывает легкой иронией и здоровым юмором, яркими образами и просто молодой радостью жизни.

Не скоро ели предки наши,

Не скоро двигались кругом

Ковши, серебряные чаши

С кипящим пивом и вином.

Они веселье в сердце лили,

Шипела пена по краям,

Их важно чашники носили

И низко кланялись гостям…

Сказки обычно заканчиваются свадьбой, здесь с нее всё начинается – со свадьбы Людмилы, киевской княжны, дочери легендарного Владимира, и молодого князя Руслана. А потом будет похищение новобрачной злым волшебником, карликом Черномором, поиски, на которые отправляется молодой супруг и три его соперника, встречи с волшебниками и другими сказочными существами, неожиданные повороты, вероломство и верность и, конечно, финальная победа добра и восстановление справедливости. При создании поэмы Пушкин использовал самые разные источники, от былин и народных сказок до «Истории» Карамзина, но прежде всего ориентировался на те самые рыцарские романы про Бову и Еруслана, по ходу вставляя пародийные пассажи на поэтов-современников и лирико-эротические отступления.

И только через восемь лет, готовя второе издание поэмы, он написал знаменитое вступление к ней, ставшее символом русской сказки и, очень может быть, самым известным русским стихотворением.

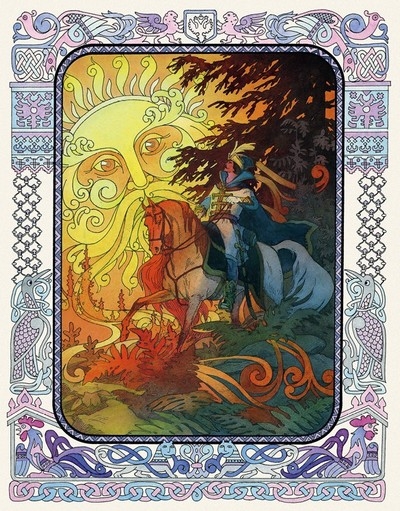

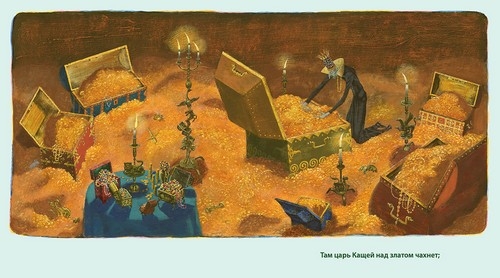

У лукоморья дуб зеленый;

Златая цепь на дубе том:

И днем и ночью кот ученый

Всё ходит по цепи кругом…

Куртуазная волшебная поэма оказывается одной из сказок русского ученого кота, а значит и становится частью русской фольклорной традиции.

Два года (1824–1825) Пушкин провел в ссылке в Михайловском, и Арина Родионовна была неотлучно при нем – заботилась, оберегала, скрашивала как умела довольно непривычную после бурной юности одинокую жизнь. «Вечером слушаю сказки, – писал Александр Сергеевич брату Льву, – и вознаграждаю тем недостатки проклятого своего воспитания. Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма!» Именно в это время Пушкин конспективно записал несколько сказок няни – эти записи сохранились в архиве поэта, а три из семи записей позже стали основой для его оригинальных произведений.

Осенью 1830 года Пушкин ненадолго приехал в свою нижегородскую деревню Болдино, чтобы поправить дела перед свадьбой, и из-за эпидемии холеры оказался там заперт на три месяца. Это время стало необыкновенно продуктивным и получило название «болдинской осени» – тогда он дописал Евгения Онегина, написал Маленькие трагедии, множество стихотворений.

И тогда же Пушкин, среди прочего, написал и две сказки. Во-первых, «Сказку о медведихе», в которой медведь оплакивает убитую охотником супругу и медвежат, а к нему идут соболезнующие звери – очень выразительный и симпатичный скорее фрагмент в чисто русском стиле, опирающийся на известную в народе «старину о птицах».

Прибегал туто волк-дворянин,

У него-то зубы закусливые,

У него-то глаза завистливые.

Приходил тут бобр, торговый гость,

У него-то, бобра, жирный хвост…

А второй болдинской сказкой стала «Сказка о попе и о работнике его Балде», когда-то записанная со слов Арины Родионовны – о том, как этот самый ушлый Балда подрядился работать в хозяйстве попа конюхом, плотником, поваром за скромную плату: «в год за три щелка по лбу». По истечении срока поп, разумеется, заюлил, дал новое и невыполнимое, как он думал, задание – взыскать оброк с чертей. Но и с этим делом Балда блестяще справился и отщелкал работодателя по лбу с приговоркой «Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной». При жизни Пушкина эта сказка предсказуемо не была напечатана в оригинальном виде, в 1840 году Василий Андреевич Жуковский, поэт и старший друг, ее немножко подправил и представил публике как «Сказку о купце Кузьме Остолопе и работнике его Балде».

Полностью она была опубликована только в 1887-м и с тех пор не постарела, все так же восхищает сказочной легкостью и ловкостью этого раёшного народного стиха, который использует здесь Пушкин.

Живет Балда в поповом доме,

Спит себе на соломе,

Ест за четверых,

Работает за семерых…

В советское время сказку хвалили как яркий образец антирелигиозной сатиры; в наши дни Балду, который своим третьим щелчком вышибает ум у старика, объявляют едва ли не посланником христианских сил, наказывающим попа за то, что он имеет сомнительные связи с нечистой силой. Хотя на самом деле мы видим молодого здорового парня, который работает за семерых за право когда-то потом немножко унизить хозяина. Для фольклора это в общем нормальная логика, и Пушкин мастерски ее воспроизводит. Но герой подобного типа еще появится и в других, реалистических, произведениях Пушкина: человек, у которого всё получается, который привык первенствовать, не знает, что делать со своей удачей и чудит без меры и без особого смысла. А «Сказка о Балде» до сих пор занимает немного особое место в сказочном творчестве писателя – и по форме, и по отсутствию однозначного морального урока.

Что касается четырех других пушкинских сказок, в них с моралью всё в порядке – они заметно более нравоучительные, даже самая легкая, светлая и волшебная из них. Навсегда остается у нас в душе и в подсознании этот ее летящий, звенящий ритм.

В синем небе звезды блещут,

В синем море волны хлещут;

Туча по небу идет,

Бочка по морю плывет

«Сказку о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди» Пушкин написал в 1831 году, в счастливое для себя время, в самый медовый период своего брака. Некоторые исследователи считают, что это такое приношение любимой жене, а в образе красавицы-Царевны поэт изобразил Наталью Николаевну, чью «лебединую» повадку отмечают многие мемуаристы.

А сама-то величава,

Выступает, будто пава;

А как речь-то говорит,

Словно реченька журчит.

В тех самых михайловских записях Пушкина под номером один фигурирует сказочный сюжет из репертуара Арины Родионовны, не во всем идентичный, но безусловно близкий «Царю Салтану», очищенный, отшлифованный, доведенный до блеска Александром Сергеевичем. Специалисты утверждают, что это сюжет универсальный и в классическом указателе сказочных сюжетов Аарне-Томпсона-Утера он значится как «Чудесные дети». Правда, здесь царица, пообещавшая родить богатыря батюшке-царю, рожает только одного необыкновенного ребенка, но все последующие события, клевета завистливых родственниц, изгнание матери с малышом, их чудесное спасение – это всё встречается во множестве историй подобного типа. Как и плавание в бочке (или в яйце, например) с последующим выходом на сушу – своеобразный символ возникновения новой жизни или образ инициации, превращения мальчика в мужчину. У многих народов мы найдем и чудный остров, жители которого богаты и безмятежно счастливы, а самые начитанные, конечно, вспомнят кельтский Авалон, где надеялся излечиться король Артур.

Кто-то считает, что Пушкин в своей «сказке сказок» затейливо зашифровал русскую историю Петровской эпохи, от появления из ничего необыкновенного города до многих других знаковых событий. Конспирология доходит до того, что в ткачихе с поварихой, сестрах царицы, видят соответственно Англию и Францию, а в путешествиях Гвидона в образе комара, мухи и шмеля – поездки инкогнито за границу Петра Первого. Кто-то выстраивает неожиданную, детективную подоплеку истории: с тётками-ведьмами, волшебным народом, населяющим тот самый остров и остро нуждающимся в новом правителе, с белочкой, «универсальным носителем информации». В том, как Гвидон снимает крест и с помощью шелкового шнурка, на котором крест висел, делает лук для охоты, одни видят обращение к языческой магии, другие, наоборот, помощь христианского бога. Таких рифм, перекличек и загадок можно найти и находят множество. Невозможно понять, что из этого и насколько Пушкин имел в виду…