Представляем материалы, посвящённые 200-летию дипломата, археографа и историка русской литературы Павла Петровича Вяземского.

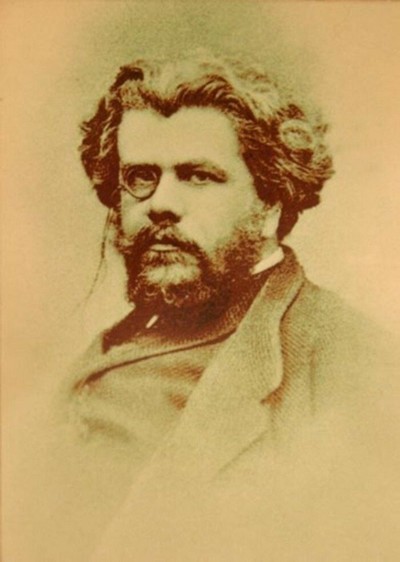

Павел Петрович Вяземский

Представляем материалы, посвящённые 200-летию дипломата, археографа и историка русской литературы Павла Петровича Вяземского.

2 (14) июня 1820 г. родился князь Павел Петрович Вяземский (1820–1888) – российский дипломат, сенатор, археограф, историк русской литературы, сын Петра Андреевича Вяземского и владелец подмосковной усадьбы Остафьево. Его детство и юность прошли вблизи А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя и других выдающихся деятелей культуры из окружения отца. В одну из встреч Александр Сергеевич оставил юному Павлу в альбоме шуточное стихотворение:

Душа моя Павел,

Держись моих правил:

Люби то-то, то-то,

Не делай того-то.

Кажись, это ясно.

Прощай, мой прекрасный.

(«П. П. Вяземскому», 1827)

Павел Петрович получил образование в Петришуле, а затем в Санкт-Петербургском Императорском университете. Тогда же познакомился с М. Ю. Лермонтовым. После окончания университета поступил на службу в Министерство иностранных дел, где работал в составе русских дипломатических миссий в Константинополе, Гааге, Карлсруэ и Вене.

После возвращения в Россию в 1848 году работал в Министерстве народного просвещения. В 1856 году был назначен помощником попечителя Санкт-Петербургского учебного округа, после стал попечителем Казанского учебного округа. В 1862 году он перешел на работу в Министерство внутренних дел, где был назначен председателем Санкт-Петербургского комитета иностранной цензуры, а с 1881 по 1883 год работал Начальником Главного управления по делам печати. При его участии была разработана программа первой официальной народной газеты «Сельский вестник» (1881–1917).

Во время службы в зарубежных дипломатических миссиях, особенно в Карлсруэ, П. П. Вяземский увлекся собиранием искусства Германии XV–XVI веков, собрав хорошую коллекцию. После революции большая часть его художественного собрания была национализирована и поступила в Пушкинский музей.. В годы пребывания в Константинополе определился его интерес к русской литературе и палеографии. Содействовал основанию Общества любителей древней письменности (ОЛДП, 1877), в котором он был выбран почетным председателем и основную задачу которого видел в издании древнерусских памятников. Среди его самых известных трудов «Замечания на Слово о Полку Игореве» (СПб., 1875), который представляет собой построчный филологический и сравнительно-исторический комментарий к тексту памятника. Благодаря усилиям П. П. Вяземского были опубликованы «Святославов Изборник 1073 г.», «Русский Лицевой Апокалипсис» и др.

Используя богатый архив своего отца, опубликовал материалы о Пушкине: «А. С. Пушкин. 1816–1825 гг. По документам Остафьевского архива» (СПб., 1880), «А. С. Пушкин. 1826–1837 гг. По документам Остафьевского архива и личным воспоминаниям» (СПб., 1880) и «Семь автографов А. С. Пушкина (1816–1837) из собр. кн. П. П. Вяземского» (СПб., 1880). Выбивается из этого ряда опубликованная в 1887 году и наделавшая много шума литературная мистификация «Письма и записки Оммер де Гель», состоявшая из четырех писем французской путешественницы, в которых упоминался М. Ю. Лермонтов.

В фондах СОУНБ им. В. Г. Белинского представлены некоторые труды Павла Петровича Вяземского и материалы семейного архива Вяземских:

Александр Сергеевич Пушкин [Изоматериал] : 32 открытки. – Москва: Изобразительное искусство, 1987. – 1 обл. (32 отд. л.) ; № ИЗО15911-ДХ.

Вяземский П. П. Письма и записки Оммер де Гелль / Павел Вяземский. – Москва: Художественная литература, 1990. – 288 с. ; № С 2109368-КХ.

Остафьевский архив князей Вяземских. – Репринтное издание. – Москва: Век, 1994.

Т. 1: Переписка князя П. А. Вяземского с А. И. Тургеневым, 1812–1819. – IV, 676 с. ; № 2183340-ОРК.

Т. 2: Переписка князя П. А. Вяземского с А. И. Тургеневым, 1820–1823. – 744 с. ; № 2183499-ОРК.