ВЫСТАВКА «СЕРГЕЙ АЙНУТДИНОВ. ВЛАДИМИР ЗУЕВ. КНИЖНЫЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ»

Выставка Сергея Айнутдинова (Екатеринбург) и Владимира Зуева (Нижний Тагил) — уникальное явление для современного художественного пространства Среднего Урала. Экспозиция включает эстампы двух авторов, каждый из которых значительную часть творчества посвятил иллюстрациям и оформлению книги.

Литературная основа графики С. Айнутдинова — рассказы А.П. Чехова («Огни», «Скучная история», «Пассажир I класса») под общим названием «Красавицы» (2018), сказка Вадима Дубичева (Христо Христов) «Весёлые приключения зайца Пуса» (1995-2015), повести Ф.Э. Бёрнетт «Заповедный сад» и «Маленькая принцесса» (1989-2023). Иллюстрации, изначально созданные художником для книжного оформления пером и тушью, в дальнейшем были переведены в серии станковых работ в технике шелкографии.

Владимир Зуев представляет работы, в той или иной степени связанные с «галактикой Гутенберга»: цикл «Зодиак» (2019), серия «Семь смертных грехов» (2021), иллюстрации к книге итальянского писателя И. Кальвино «Невидимые города» (2022), эстампы «Балет. За кулисами» (2023). Эстампы, выполненные в технике гравюры на металле (офорт, мягкий лак, резцовая гравюра, акватинта) в сочетании с высокой печатью отражают уникальный авторский язык художника, позволяющий обращаться к традиционным темам мировой культуры, но делающий их звучание резонансным современности.

Сергей Айнутдинов. Книжная графика

Литературная основа графики Сергея Айнутдинова — повести Ф.Э. Бёрнетт «Заповедный сад» и «Маленькая принцесса», сказка Вадима Дубичева (Христо Христов) «Весёлые приключения зайца Пуса», рассказы А.П. Чехова («Огни», «Скучная история», «Пассажир I класса») под общим названием «Красавицы».

Мастерство художника-графика С. Айнутдинова сопрягается с талантом режиссёра, проявляя синергетический эффект: неподвижная картинка напоминает остановившийся кадр, который может ожить, задышать и задвигаться, продолжая рассказывать историю. Умение увлечь зрителя повествованием должно быть присуще любому режиссёру, как считает автор, и картинка для него в данном случае — не исключение; каждый печатный лист — открывающаяся возможность пережить маленькое путешествие в мир, разворачивающийся за пределами видимого изображения.

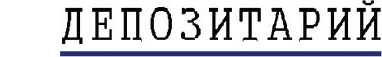

Иллюстрации к произведениям английского автора Ф.Э. Бернетт (1849-1924) «Заповедный сад» и «Маленькая принцесса» художник выполнял в 1989-1991 гг. по заказу Средне-Уральского издательства. Поскольку героини произведений — девочки, автор особое внимание уделял деталям, создавая особый мир, где многое вращается вокруг взаимоотношений, большую роль играют игрушки и украшения, наряды и головные уборы. Каждая глава имела заставку, уточнённую кратким текстом, раскрывающим либо характер действующих персонажей, либо апеллирующим к наиболее важным событиям, при этом форма заставки, рифмующаяся с номерным обозначением, образовала полифоническое звучание элементов оригинальной шрифтовой вязи, присутствующей как внутри овала, так и выступающей за её пределы. Несколько десятков полосных, полуполосных, оборочных иллюстраций сделали действие произведений зримыми и наглядными. Выразительные и прихотливые линии перьевого рисунка тушью позволили художнику создать обладающие яркими характеристиками образы персонажей и выявить детали, а энергичная штриховка в разработке тональных градаций — заглубить пространство, создать плановость, подчеркнуть фактуры. Изначальные рисунки, переведённые в технику шелкографии, для размещения в единых листах потребовали нового композиционного решения и изменения в размерах: полосные иллюстрации стали центром, нанизавшим на себя заставки и оборочные рисунки, в штрихах и линиях проявились новые качества, важными выразительными средствами стали контрастность белого-черного и фактурное пятно.

Однако каждое произведение Ф.Э. Бёрнетт имеет свои отличия. Литературная основа «Маленькой принцессы» складывалась постепенно - от повести «Сара Кру» (1888) до пьесы «Маленькая принцесса не из сказки» (1902) и окончательного варианта романа (1905). Главная героиня Сара, воспитанница пансиона мисс Минчин, которую отличают вежливость, открытость, богатая фантазия, неординарные способности к обучению, талант рассказчика, мужественно переживает удары судьбы, сохраняя доброту и великодушие. История Сары разворачивается в трёх графических листах, вместивших визуализацию ключевых событий и персонажей романа.

Главные персонажи первого листа — Сара и её отец. Это типичные представители высшего сословия: изысканно одетые, они приехали в пансион на дорогом экипаже с множеством нарядов и игрушек. Панорама обитателей пансиона развёрнута в заставках и оборочных иллюстрациях: это хлопотливая горничная Мариетт, ошеломлённая богатым гардеробом «принцессы» (гл. 2); толстая бестолковая мисс Сент-Джонс, которой никак не даётся французский (гл. 3); дорогая кукла, которую Сара для решает сделать последней (гл. 7); кукла-подруга Эмили; здесь же оживают фантазии Сары про королей и волшебников (гл. 5). Перемещение героини на чердак после известия о смерти отца кардинально меняет обстановку, но не её характер: другом девочки становится крыса Мелхиседек (гл. 8), вид с чердачного окна обнаруживает небесную синь, прекраснее любой роскошной комнаты, а наблюдать за птицами и кошками оказывается, очень увлекательно.

В центре второго листа размещены пансионерки, на лицах которых отражены язвительно-злобные, переданные в основном через мимику эмоции на новое положение Сары, причём оттеняет их реакция игрушек в коробке, единственных, кто сочувствует и сопереживает девочке. Фантазия Сары позволяет уноситься мыслями с чердака (гл.11, гл.13); доброе сердце — радоваться чужому счастью (гл.10); а возможность поддержать ещё более голодное существо (гл.14) позволяет сохранять достоинство. Обезьянка соседа Карисфорда, убежавшая по крыше на чердак к Саре и явившийся за ней слуга-индус напоминают девочке об Индии и привносят в её жизнь оживление и радость.

Третий лист разворачивает историю Сары в обратную сторону — потрясение от убогости чердака (центр), усиленное плохим обращением кухарки и мисс Минчин (гл.15), тяготами от рваной одежды, голода и холода преодолевается знакомством сначала на расстоянии, а потом и лично с семьёй Кармайкл (гл.17, 18) и соединением с мистером Карисфордом (гл.19). Финал литературной истории (справа) — в рисунке, где Сара и её опекун приезжают в хлебную лавку с просьбой кормить всех голодных, которых увидит хозяйка, обязуясь платить за них. «Принцесса», сохранившая милосердие и доброе сердце, несмотря на тяготы и лишения, изменяет жизни нуждающихся, наполняя их верой в лучшую долю.

Главная героиня повести Ф. Э. Бёрнетт «Заповедный сад» (1911) Мэри Леннокс также переживает трансформацию — из маленькой и вздорной злючки она превращается в девочку, сумевшую открыть в себе чистое сердце и преобразить мучительную реальность в прекрасный волшебный мир, наполненный чудесами, связывающими между собой птиц и растения, животных и людей, дома и машины, игрушки и вещи. Эта история также формируется в три шелкографических эстампа.

Первый лист строится вокруг образа красавицы-матери Мэри, прогуливающейся с офицером; душа компании, она погружена в бесконечные развлечения, у неё нет времени и желания заниматься дочерью. Заставки раскрывают дальнейшие события в жизни Мэри: холера, унёсшая родителей Мэри (гл.1), круто меняет её жизнь и переносит в Англию, где в поместье Мисселтуэйт героиня обнаруживает яркое синее небо, свежий воздух, крепких здоровых людей, чудесный мир животных и растений (гл. 3-9). Авторский язык художника ярко выражен в заставке к гл. 8, где линии планов не только позволяют создать наполненное свежим воздухом и солнечным светом пространство английских поместий с характерными силуэтами домов, но передать радость движения через направление и силуэт скачущего за пчелой зайца. Важнейшим персонажем является Дикен (гл.10), обладающий уникальным даром близкого общения с животными и благотворного влияния на растения. Он открывает для Мэри мир природы и активизирует трансформацию героини (поэтому так много животных среди действующих лиц повести). Спасённый Дикеном лисёнок становится основой для второго листа серии, его собратья (птицы, белки, зайцы, насекомые), представленные в заставках, постоянно о чём-то возвещают детям (гл.15, 16, 20, 23, 24). А вот люди чаще проявляют дурные качества: мечтающий о наследстве доктор Крайвен, тайные замыслы которого выражены огромной тенью (гл.19); истеричный Колин (гл.14,17); лишённый собственной воли садовник (гл.21).

Третий лист, в основе которого размещён фронтиспис, — своего рода метафора к содержанию книги и графический ключ к ней — главным героям ещё только предстоит превратить неухоженный сад в цветущий. Вертикальная ориентация изображения, большое пустое пространство, тянущееся ввысь дерево с птицами и насекомыми напоминают о связи с природным миром, полным удивительного разнообразия, и необходимости постоянного труда, об умении улавливать биение жизни и становиться частью гармонического равновесия мироздания.

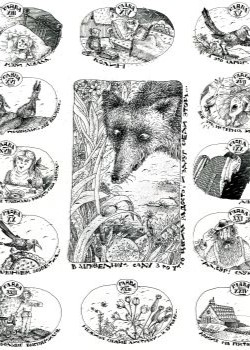

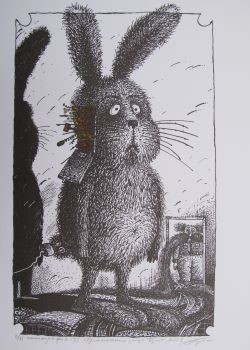

В «Весёлых приключениях зайца Пуса» (1989) Вадима Дубичева Сергей Айнутдинов выступил автором иллюстраций и книжного оформления сказки. Художественная интерпретация оказалась созвучной литературной основе, где главные герои — озорной, бесшабашный, задиристый, неунывающий оптимист, фантазёр и лакомка заяц Пус и его хозяин, отставной военный лётчик дед Игнат, — ведут, казалось бы, ничем не примечательную жизнь городских обывателей, однако благодаря беспокойно-авантюрному заячьему характеру, его неуёмной жажде приключений их бытование оборачивается калейдоскопом комичных и драматичных событий, в которые погружается читатель, а затем и зритель.

Увлекательные события из жизни зайца Пуса, умудряющегося на каждом шагу попадать в какие-то передряги, поджидающие его даже в самых безопасных местах (за обеденным столом, в кладовке, в музее или в зоопарке), или жизнь растений, обладающих человеческими характеристиками и качествами, попадающих в череду необыкновенных событий, разворачиваются перед зрителем с калейдоскопичной непредсказуемостью, поражающей воображение неожиданными ракурсами и смыслами — при всей узнаваемости и обыденности внешней канвы происходящего.

Внутренняя динамика — отличительное качество творчества Сергея Айнутдинова — достигается за счёт одновременного, симультанного соединения нескольких пространственно-временных планов цепочки событий, в тексте разворачивающихся постепенно; разнообразное композиционное построение — диагональное, спиральное, круговое, зигзагообразное — позволяет совместить сразу несколько хронологических рядов, что усиливает эффект движения, рождающий впечатление лёгкости и импровизации, а зрителю предоставляется возможность погрузиться в состояние непредсказуемой спонтанности, радостной непосредственности, естественности увлекательной игры, неожиданности открытий, столь свойственных детству. Объединяющим графическим ключом серии становятся усы дедушки Игната, образующие композиционную структуру отдельных листов, где каждый элемент, вплетаясь в канву общего узора, представляет и самодостаточную содержательную и художественную ценность; здесь важно, как в детской книге, разглядывать картинку и фантазировать. Нестандартность мышления, парадоксальность видения, оригинальность формальных и образных решений художника созвучны непосредственному детскому восприятию, для которого характерно проживание каждого мгновенья жизни как некоего чуда, дарующего восторг открытия мира.

Рассказы А.П. Чехова несколько десятилетий волновали Сергея Айнутдинова - ещё в 2000-е он замыслил создать большую серию станковых работ по текстам писателя (возможно, с дальнейшим переходом в анимационный фильм). Традиционно выполненные тушью отдельные иллюстрации трансформировались в четыре шелкографических листа под общим названием «Красавицы», где художник представляет визуальную интерпретацию ряда текстов А.П. Чехова, связанных с взаимоотношениями мужчин и женщин, их изначального противостояния и неуничтожимого притяжения. Цитаты из рассказов «Огни» (1888), «Пассажир I класса» (1886), «Скучная история» (1889) становятся элементом графического построения (к подобному приёму художник уже обращался в посвящённом творчеству А.С. Пушкина цикле «Литератушки, или Лёгкое путешествие в прошлое с намёком на будущее», 2013-2014), образующего сложную ячеистую структуру, где текст и рисунок перетекают друг в друга и, в той или иной степени, наталкивают на мысли о том, что природное и культурное, сверхприродное начала в человеке связаны неразрывно, их границы неопределимы, соотношение подвижно. В рассказах ставятся философские вопросы (прежде всего, о смысле жизни), всегда преломлённые призмой личной истории и затрагивающие социальные проблемы. Кроме того, в них отражены сложные семейные конфликты, уделено внимание положению женщины, пустоте и неудовлетворённости её личной жизни, страданий в браке от грубости, эгоизма и пошлости мужчин.

Несмотря на формальные временные привязки к литературной основе (одежда, причёски, аксессуары персонажей из XIX в.), художник придаёт вопросам отношений полов универсальный характер, актуализируя работы для современного зрителя. Композиционные построения, ритмы и рифмы повторяющихся элементов, фактурное разнообразие не дают однозначного ответа на вопросы, а обращают к многомерным размышлениям и переживаниям. Отсутствие прямолинейных сентенций, иронические интонации сближают авторов литературных и графических произведений.

В первом листе центр композиции — стройная женская фигура, затянутая в платье-сеть, с арсеналом всех дамских ухищрений (бусы, серьги, кружева, бархотки), слева от которой — когорта мужских голов в котелках с косящим алчным взглядом, справа — господин с похотливыми глазами, в клетчатом костюме, напоминающем тюремные решётки. Перемалывающую силу феминного притяжения дополняют нахальные рыбки в котелках и их незадачливые, уже уловленные коллеги.

Основой второго листа является перпендикуляр вертикальной женской фигуры и чеховской цитаты о поведении местных обитательниц: «Прежде все были такие нравственные, добродетельные, а теперь... целая эпидемия!» Аномальность взаимоотношений показана художником на втором плане, где из корсета вырываются женские ноги в ажурных, с прихотливым рисунком чулках, образующие вихревое движение, захватывающее разнообразных представителей мужского пола. Отдельные разлетающиеся детали дамских туалетов, монокли и трубки, перемешиваясь, усиливают хаос и демонстрируют масштаб происходящего.

Третий лист с цитатой из рассказа «Пассажир I класса» (1886) посвящён вопросу примитивности интересов большинства людей. Герой утверждает, что толпу интересуют только те, кто отличается вызывающим и часто непристойным поведением. Эти мысли заложены в композиционное построение листа, где героиня (броская, яркая, звероподобная) максимально приближена к зрителю, а те, приносящие пользу, кто остаётся за «кадром», всё же не могут жить без «певичек» и притягиваются к ним, несмотря на здравость своих рассуждений. Отдельные детали центрального персонажа (броский чёрный силуэт дамских перчаток, пышный мех воротника, избегающий взгляд, хищная мимика) подчёркивают в ней доминанту животного начала, а разнообразие мужских типажей, расположенных на руке, — всеохватность притяжения.

На такой женской черте, как разговорчивость и тяга к сплетням, акцентировано внимание в четвертом листе. Сетчато-ячеистая структура вуали, шляпы, воротника, волос ассоциируется с уловлением в западню, из которой невозможно вырваться; сопрягаясь с цитатой, она образует полифоническую ткань визуального повествования, где притягательные детали дамских нарядов звучат как раскрытие отдельных аспектов общей темы.

Неожиданность пространственных и оригинальность пластических решений, ритмическое разнообразие, множественность и разнохарактерность фактур, помноженные на ироничность, богатую фантазию, яркую образность, исполнительский артистизм, делают печатную графику Сергея Айнутдинова оригинальной и незабываемой.

Галина Шарко, искусствовед.

Литературная основа серии Владимира Зуева «Невидимые города Итало Кальвино»

1. Титульный лист. Раскрывает образы Марко Поло и Кубла-Хана.

2. Города и память / Le città e la memoria. 2. Исидора.У долго скачущего по безлюдной местности рождается желание увидеть город. Наконец он достигает Исидоры – города, где винтовые лестницы в домах украшены морскими раковинами, где по всем правилам искусства изготавливают скрипки и бинокли, где для чужеземца, если тот колеблется, какую из двух женщин выбрать, обязательно найдется третья, где петушиные бои кончаются кровавыми побоищами между теми, кто делал ставки на бойцов.... На площади сидят бок о бок старики, глядят на молодежь, которая проходит мимо.

3. Города и знаки / Le città e i segni. 2. Дзирма

У путешественников, побывавших в Дзирме, остаются в памяти вполне отчетливые картины: негр-слепец, орущий посреди толпы; безумец на карнизе небоскреба; девушка, выгуливающая пуму на поводке. И я был в Дзирме; в памяти моей остались дирижабли, пролетающие мимо окон, улочки, где в специальных заведениях делают татуировки морякам, и поезда подземки, полные толстух, изнемогающих от духоты. Память избыточна, она умножает знаки, чтобы город запечатлелся как живой.

В Эвфемию к каждому периоду равноденствия и к каждому периоду солнцестояния стекаются купцы семи наций. Судно, которое прибывает с грузом имбиря и хлопка, уходит с трюмом, набитым фисташками и маковыми зернами, а караван, едва сгрузив мешки с мускатными орехами и изюмом, уже оказывается нагружен свертками золотистой кисеи. Сюда приезжают не только для того, чтобы продать или купить, но еще потому, что по вечерам, каждый рассказывает свою собственную историю о волках, сестрах, сокровищах, чесотке, возлюбленных и сражениях.

5. Города и желания / Le città e il desiderio. 5. Дзобейда.

Дзобейда — белый город, залитый лунным светом, улицы которого наматываются как нить в клубке. Рассказывают, что он был основан так: мужчины разных наций увидели один и тот же сон — нагую женщину с распущенными волосами, бежавшую ночью по неведомому городу. Им снилось, что они преследуют ее, но рано или поздно каждый упускал ее из виду. Все они потом искали город, виденный во сне, и так и не нашли, но встретились друг с другом и решили сами его построить. Определяя направление улиц, каждый вспоминал свою погоню и там, где незнакомка ускользнула от него, располагал стены иначе, чтобы в следующий раз ее не упустить.

6. Города и глаза / Le città e gli occhi. 1. Вальдрада.

Дома Вальдрады, выстроенной древними у озера, обращены к воде фасадами сплошь из веранд; вдоль крутого берега тянется дорога, отгороженная от обрыва парапетом с балюстрадой. В результате тот, кто подъезжает к городу, видит два: стоящий над водой и опрокинутое его отражение. Живущие в Вальдраде знают: все их действия — это и сами действия, и их зеркальные отображения, которым свойственно особое качество отображений. Зеркало то повышает значимость вещей, то отрицает ее. Не всё, что в надзеркалье выглядит достойно, выдерживает испытание отражением. Две Вальдрады, непрерывно глядящие одна другой в глаза, существуют друг для друга, но любви друг к другу не питают.

7. Утонченные города / Le città sottili. 5. Оттавия.

Оттавия — город-паутина. Меж двумя отвесными горами - пропасть, и Оттавия висит над ней, привязанная к гребням гор канатами, цепями, мостиками. Жители шагают по деревянным перекладинам, стараясь не попасть ногою в промежуток, или цепляются руками за пеньковые ячеи. Основу города составляет сеть — она служит опорой, по ней перемещаются. Всё остальное к ней подвешено: веревочные лестницы и гамаки, дома-мешки, вешалки, террасы, похожие на гондолы дирижаблей, бурдюки с водою, газовые рожки, вертелы, корзины, подвешенные на веревках, подъемники, душевые установки, трапеции и кольца для забав, светильники, канатные дороги, горшки с растениями, свисающими вниз.

8. Города и имя / Le città e il nome. 3. Пирра. 5. Ирена

Пирру я долго представлял как укрепленный город на холмах вокруг залива, с турелями и узкими бойницами, — подобие огромной чаши, на дне которой площадь, а посередине этой площади — колодец. Только я ступил на землю Пирры, как от прежних представлений не осталось и следа: Пирра стала той, какая она есть, и мне казалось, будто мне всегда было известно, что из нее не видно моря, заслоняемого дюнами на невысоком берегу, что улицы там длинные и прямые, группы невысоких домиков перемежаются с лесопильнями и дровяными складами, а кое-где на ветру вращаются вертушки гидравлических насосов. Ирену ты увидишь, встав у самого края плоскогорья в час, когда зажгутся огоньки, если прозрачный воздух позволит рассмотреть мерцающую внизу розу города, увидеть, где он густо рассыпает лепестками окна, где возносит башни с сигнальными огнями; а если вечер выдался туманный, то размытое свечение в низине выглядит как губка, разбухшая от молока. Бродящие по плоскогорью путешественники, пастухи, перегоняющие скот, отшельники, собирающие цикорий, птицеловы, проверяющие сети, — все смотрят вниз и рассуждают об Ирене. Ветер иногда доносит до них бой турецких барабанов, звуки труб и трескотню хлопушек на фоне праздничной иллюминации, а иногда — разрывы картечи или взрыв порохового склада в небе.

9. Города и мертвецы / Le città e i morti. 3. Евсапия

Нет города, который более Евсапии был бы склонен наслаждаться жизнью и избегать забот. И для того, чтобы уменьшить резкость перехода от жизни к смерти, жители Евсапии решили построить под землей ее копию. Покойников, иссохших настолько, что от них остался лишь скелет, покрытый желтой кожей, переносят вниз, где они могут заниматься своими прежними делами. Те, как правило, предпочитают беззаботное времяпрепровождение: большинство сидят у сервированных столов или застыли в таких позах, будто бы танцуют или играют на трубе. Миссия сопровождения покойных вниз и обустройства их там, где им угодно, возложена на братьев в капюшонах. Кроме них никто не вхож в подземную Евсапию, и всё, что про нее известно, поведали они. Говорят, такое происходит не впервые и на самом деле наземную Евсапию построили покойники — по образцу своей. Говорят, что в этих городах-двойняшках невозможно уже отличить живых от мертвых.

10. Протяженные города / Le città continue. 2. Труда. 4. Цецилия.

Если бы я, сходя на землю Труды, не увидел крупно выведенное название города, подумал бы, что снова прибыл в тот аэропорт, откуда улетал. В предместье, по которому меня везли, стояли такие же зеленоватые и желтоватые домишки. В витринах главных улиц под привычными мне вывесками были выставлены те же самые товары в тех же упаковках. Я в первый раз приехал в Труду, но мне была уже знакома гостиница, где мне пришлось остановиться, как знакомы были сказанные и услышанные мною реплики в разговоре с продавцами и скупщиками лома; мне уже случалось завершать такие же дни, глядя сквозь такие же бокалы на такие же покачивающиеся пупки.

В славном городе Цецилия я встретил как-то козопаса, гнавшего вдоль самых стен домов трезвонившее колокольчиками стадо. Он сказал: «Я пастух, перегоняю коз от пастбища к другому. В Цецилии мы ходим, ходим с козами по улицам ее и все никак не выйдем...».

11. Города и небо / Le città e il cielo. 4. Перинция

Астрономы, призванные дать рекомендации для основания Перинции, по положению звезд определили оптимальные место и день закладки города, обозначили направленность пересекающихся демаркационных линий — декумана и карда, ориентированных на движение солнца и на ось вращения небес, поделили карту сообразно знакам зодиака. В Перинции получит отражение гармония небесных сфер, а судьбы ее жителей определяться будут мудростью природы и благоволением богов. Перинция была возведена в полнейшем соответствии с расчетами, и город заселили разные народы; появилось поколение первых уроженцев города, затем пришла пора и им жениться, заводить детей. На улицах и площадях Перинции сегодня множество уродов, карликов, горбунов, неимоверных толстяков и бородатых женщин. Впрочем, худшего не видно, лишь доносятся гортанные вопли из подвалов и амбаров, где родители скрывают трехголовых и шестиногих чад. Астрономы города Перинция встали перед трудным выбором: допустить, что их расчеты неверны и числами небес не описать, или объявить, что в городе чудовищ отражается божественный порядок.

12. Потаенные города / Le città nascoste. 3. Мароция

Сивилла, спрошенная о судьбе Мароции, изрекла:

— Вижу я два города: один — крысиный, другой — ласточкин.

Пророчество истолковали так: ныне Мароция — город, где все рыщут по клоакам, точно стаи крыс, вырывающих друг у друга из зубов объедки, выпавшие из пастей более грозных их собратьев; однако начинаются иные времена, когда в Мароции все примутся летать, как ласточки в летних небесах, перекликаясь будто забавы ради, демонстрируя в паремии виртуозные фигуры и очищая воздух от комаров и мошкары.

— Пора крысиным временам закончиться и воцариться ласточкиным,— заявляли самые решительные. В самом деле, невзирая на угрюмо-убогое главенство крыс, чувствовалось: в людях, которые не слишком на виду, подспудно зреет нечто схожее с порывом ласточек, легкими взмахами хвоста указывающих, где воздух чист, а лезвиями крыльев прорезая кривую раздвигающегося горизонта. В Мароции два города — крысиный и ласточкин; оба постепенно изменяются, но неизменно соотношение между ними: из первого стремится вырваться второй.

КАТАЛОГ НЕНАПИСАННЫХ КНИГ

Совместный иллюстративный проект Сергея Ивкина и Аники Петкевич

Избранные титульные листы

Представленная выставка – интеллектуальная шарада, которую можно разгадывать долго и с удовольствием. Возможно, после этой выставки и Вам начнут сниться удивительные сны, в них в ваши руки лягут пока ещё не созданные в нашем мире книги. Может быть, вы увидите среди них и свою?

Сергей Ивкин: «В конце 90-х годов мне в руки попалась книга «Чужак» из серии «Лабиринты Ехо», автор которой рассказывал, как проникал в мир своей мечты через сны. Ходил по улицам, выложенным цветной брусчаткой, разговаривал с разумными ветрами. И, конечно же, в том мире была своя библиотека, созданная древним королём по имени Мёнин. Отличительной регалией короля считалась мятая шляпа вместо короны. В его сновидческой библиотеке на полках стояли книги, только задуманные писателями, но не воплощённые на бумаге. А поскольку в библиотеку Мёнина способен попасть любой сновидец, то, засыпая, я всю жизнь представлял, что однажды во сне пройдусь по её залам. Библиотека мне так и не приснилась, но в диалогах с художником и поэтом Аникой Петкевич я стал придумывать книги, которые мог бы там увидеть. И я стал рисовать титулы этих книг со штампом библиотеки (шляпа из сказки «Маленький принц») и с инскриптами (кто и кому эти книги мог бы подписать). И Аника тоже стала рисовать наши совместные фантазии. Каждая книга – это путешествие, герои, пейзажи и детали. Их и вылавливает Аника из сумбура наших диалогов, сохраняет образы в озорной графике, которую можно назвать «снами книг». Могут же и книгам сниться сны? Книги ведь они тоже живые».

Список литературы:

- Андерсен Г. Х., Зеркальная пыль. – Архангельск, 2016.

- Ахматова А., Каталог статуй Екатерининского парка. – Царское село, 1916.

- Бажов П., Серебряное копытце и все-все-все. – Свердловск, 1960.

- Бушуева Е., Как выбрать имя дракону? – Чусовой, 2025.

- Волков А., Псарня Страшилы Мудрого. – Рязань, 1984.

- Гоголь Н. В., Похождения Чичикова или Мёртвые души. Т. 2. – Оренбург, 2013.

- Гофман Э. Т. А., Популярная наука о миннезингерах, написанная котом Муром. –Петроград, 1921.

- Гримнебулин А., Антология поэзии стимпанка : сборник. – Новотроицк, 2010.

- Д'ркин В., Приключения артистов погорелого театра. – СвердLOVEск, 1999.

- Дефо Д., Всеобщая история грабежей и смертоубийств, учинённых самыми знаменитыми пиратами. – Хабаровск, 1991.

- Дик Ф., Сценарии : сборник. – Пермь, 1992.

- Иоанн Пресвитер, Во аде. – Иркутск, 2011.

- Коляда Н., Фрейя, Тор и Локи в гостях у Карлсона. – Екатеринбург, 2025.

- Крапивин В., Stella Maris. – Тюмень, 2020.

- Лесков Н., Стальная блоха или Туда и Обратно. – Пенза, 1993.

- Менар П., Дон Кихот. – Магадан, 1989.

- Мёнин У., Пожарский И., Библиотека Иоанна Грозного. Копии и симулякры. – Мангазея, 1999.

- Милн А., «Винни-Пух на Северном Полюсе». – Певек, 1966.

-

Молоховец Е., Подарок вечно молодым хозяйкам. Ч. 3. – Смоленск, 2022.

- Некрасов А., «Втулку вставь! Приключения Г.Ф. Лавкрафта в Нью-Йорке». – Мурманск, 1986.

- По Э. А., «Моя маленькая жизнь». – Москва, 1894.

- Полунин В., Целебные свойства улыбки. – Креси-ля-Шапель, 2018.

-

Пушкин А., Бородино. – Санкт-Петербург, 1938.

- Русские авторские сказки : сборник. Т. 1. Не пей из копытца. – Соловец, 2024.

- Русские авторские сказки : сборник. Т. 2. Смилуйся, государыня рыбка. – Соловец, 2025.

-

Толстой Л., Плоть и кровь Дзен. Практические уроки. – Владивосток, 1994.

- Чуковский К., Свадьба Федоры и Мойдодыра. – Москва, 1923.

-

Хлебник Н., Наследники Вийона : сборник. – Барнаул, 2023.

- Шелли М., Франкенштейн разоблачённый. – Вологда, 2010.

- Штирлиц М.О., Остановись, мгновенье, ты – прекрасно! – Берлин, 1943.

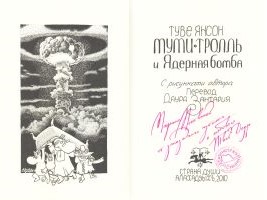

- Янссон Т., Муми-тролль и Ядерная бомба. – Алахадзыхъ, 2010.