ЭКСКУРСОВОД, ИЛЛЮСТРИРУЮЩИЙ КОЛЯДУ,

или Этюды в шаговой доступности

Наш собеседник Екатерина Калужникова – гид, музейщик и художник по жизни

– Катя, вы не только художник, но и экскурсовод со стажем, как вам кажется, возможна ли «художественная» экскурсия по Екатеринбургу? И какой она могла бы быть?

– Если под «художественными» подразумеваются экскурсии, посвященные архитектуре или различным видам искусства, то в Екатеринбурге их предостаточно. Мы не Петербург и не Прага, но свое архитектурное лицо у города есть – странноватое, заплывающее новостройками, но есть. Одна из ведущих архитектурных тем города, разумеется, конструктивизм. Так или иначе про конструктивизм рассказывают все гиды. У некоторых гидов это тема глубоких, интересных исследований. В последнее время заговорили про «совмод» – советский модернизм 1970-1980-х гг. Или «капром» – капиталистический романтизм 1990-2000-х годов, показательный пример «Атриум Палас Отель» на Куйбышева. Можно возмущаться или ржать над этой архитектурой, но это знак и явление времени, достойный внимания и изучения, и маршруты, посвященные ему, могут быть зверски интересны. Или Алексей Шахов создал целый цикл экскурсий по стрит-арту, появляющемуся и исчезающему уличному искусству. Водит по дворам и подворотням, рассказывает как про гигантские муралы, так и про малоприметные знаки на стенах. А историк Евгений Бурденков вскрыл еще один тип архитектурных экскурсий – он рассказывает про типовые серии домов, про те самые хрущевки, брежневки и сталинки, в которых мы и живем. Потому что у них тоже есть история, архитекторы и инженеры.

Я вожу экскурсии со скетчингом, посвященные разным архитектурным стилям – «классицизму», «эклектике», «модерну», на которых мы знакомимся с домиками и их обитателями, рассматриваем характерные черты стиля, а потом одно из зданий зарисовываем.

Если показывать город без архитектурных акцентов (хотя от них никуда не деться), то есть прогулки, посвященные музыкантам и истории музыкальной культуры Екатеринбурга и Свердловска, есть экскурсия, посвященная старику Б.У. Кашкину. И по идее можно такую экскурсию сделать про творчество многих художников – рассказывать про них, их жизнь и сравнивать нынешний город с их пейзажами.

А вот «театральной» экскурсии, чтобы гулять от театра к театру, как ни странно, нет. Во всяком случае, не знаю такой. Хотя про наши театры гиды рассказывают. И в самих театрах экскурсии в «закулисье» проводятся.

– Вы рисуете свой родной город? Какие места для этого выбираете? Что просится быть «художественно запечатлённым»?

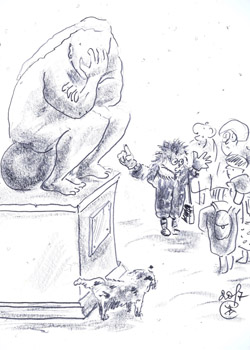

– В основном я рисую людей. И чаще всего город на моих картинках выглядит условной декорацией. Если честно, мне просто так удобнее и быстрее рисовать. Какие-то конкретные здания рисую редко. Либо на экскурсиях, либо иллюстрациями для путеводителей. Больше всего я рисовала Водонапорную башню на Плотинке. Во-первых, ее рисовать несложно, а во-вторых, я там некоторое время работала. И люблю ее. Что вижу, то пою, в общем.

Года два назад я начала рисовать стикерпак для Телеграм, такие «картинки-эмодзи». Поскольку он посвящен Екатеринбургу, то там изображены знаковые объекты города. Самое интересное это небанально совместить какой-то городской узнаваемый объект (скульптуру, здание, персонажа) с популярной фразой или эмоцией – «привет!», «пока», «поздравляю», «ты где?», «договорились» и т.д. Вроде просто, но торкает тогда, когда в голове сходятся картинка и текст. До сих пор добавляю туда картинки.

– Хорошо помню вашу картинку, где за одним столом сидят два «гения места» ЕКБ Коляда и Бажов. Откуда пришла такая идея?

Идею придумала Лена Соловьева. Году в 2018-м директор мемориального музея Бажова Георгий Григорьев начал публиковать на музейной страничке в контакте анекдоты про Бажова в стиле Даниила Хармса. Мне настолько понравились тексты, что я напросилась их иллюстрировать, и около года в таком тандеме мы их публиковали. Потом анекдоты про Бажова стали сценариями комиксов. Идея встретить Коляду и Бажова принадлежит Елене Соловьевой и Евгению Иванову. Помню, мы собрались в Водонапорной башне, сидели на полу и обсуждали, по-моему, юбилей Николая Владимировича Коляды. «Заказали» Георгию текст, а я нарисовала к нему картинку. Потом ее торжественно подарили.

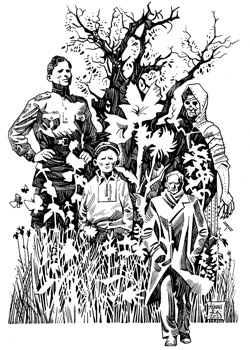

– Вы иллюстрируете уже третью книгу «солнца уральской драматургии», какие-то городские топонимы там задействованы?

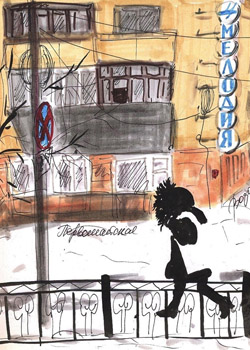

– Главное место действия большинства рассказов Николая Владимировича – город Дощатов. Такой собирательный населенный пункт, в улицах, парикмахерских, театрах и домах культуры которого угадывается то Екатеринбург, то крошечный областной поселок. Вроде бы и не конкретно, но узнаваемо – по колоннам, решеткам, лестницам и цвету застиранных штор. В последней книге, в рассказе «Вот те шпатель, вот те тюль» самое узнаваемое место – набережная городского пруда. Ее и нарисовала.

– Как вам вообще с ним работается, есть ли какие-то особые требования? Приоткройте завесу тайны…

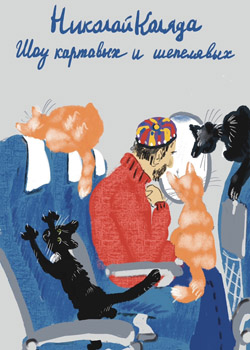

– Если честно, Николай Владимирович для меня – идеальный «заказчик», потому что ему абсолютно все нравится и он меня хвалит. Шучу, но лишь отчасти. На самом деле, он четко знает, чего хочет – и это невероятно облегчает задачу. Особенно, если учитывать, что на иллюстратора я не училась. А тут такая поддержка! Началось все небольших заметок в соцсетях про спектакли «Коляда-театра», которые я сопровождала не фотографиями со спектаклей, а картинками. Собственно, так Николай Владимирович про меня и узнал. А потом в один прекрасный момент он мне написал и предложил проиллюстрировать книгу рассказов. Сказать, что я была в шоке и восторге – ничего не сказать. Все-таки «Коляда-театр» был и остается моей «терапией» уже несколько лет. Главное, чем мне помог Николай Владимирович – сразу показал, в каком стиле хочет рисунки. И половина головной боли отпала. А дальше у меня была полная свобода. И он не завернул ни одного рисунка, хотя, не думаю, что ему все одинаково нравится. А вот сюжеты обложек он придумал сам. В первой книге – это квартира, во второй – поезд, в третьей – самолет. И обязательно окно, где он и его коты.

Кстати, возвращаясь к разговору о екатеринбургском стикерпаке. У меня есть возможность смотреть статистику. Сейчас им пользуется более шести тысяч человек. Знаете, какой стикер самый популярный? С портретом Николая Коляды и подписью «Любви! Добра!» То, что люди желают чаще всего друг другу.

МАСТЕР УМНОГО КОМИКСА

Избранное

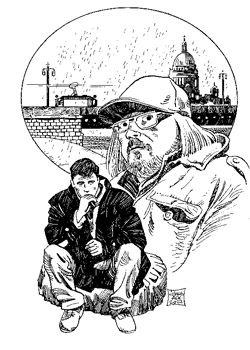

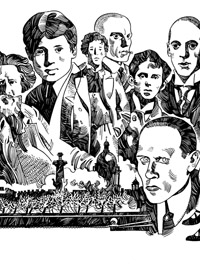

Аскольд Акишин (Москва)

Художник-иллюстратор, автор комиксов, участник Библионнале#наурале №3

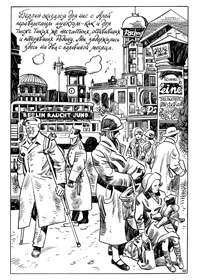

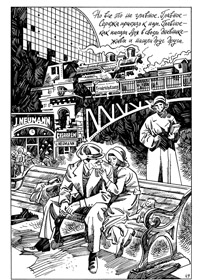

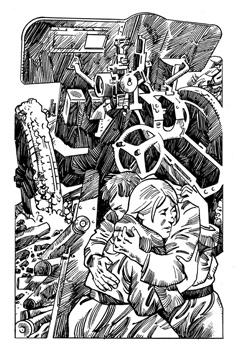

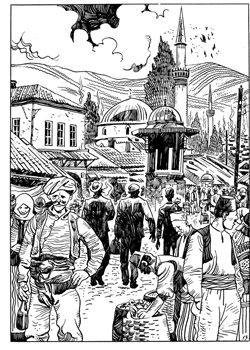

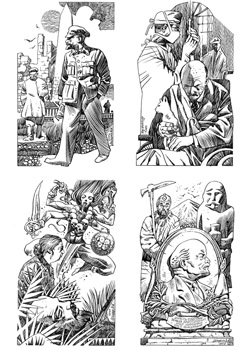

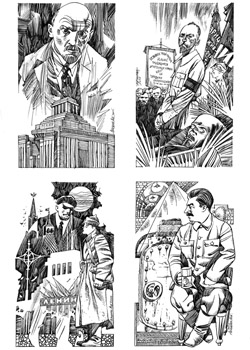

Выпускник Московского академического художественного училища памяти 1905 года (отделение промграфики). Первый полноценный комикс «60 боевых» (1985) создал во время службы в армии. Героями этой истории были его армейские товарищи. В конце 1980-х стал посещать московскую комикс-студию «КОМ», тогда же начал сотрудничество с зарубежными журналами и издательствами, в которых публиковал свои работы. В 2005 году в издательстве «Actes Sud» (Франция) вышел комикс «Мастер и Маргарита» (сценарий М. Заславского по роману М. Булгакова). В 2007 году комиксы Акишина выходили в английских антологиях «Лучшие комиксы о войне» и «Гигантская книга комиксов про зомби». Участник фестиваля рисованных историй «КомМиссия», выставок военной миниатюры и многих коллективных выставок. Сейчас Аскольд Акишин – один из крупнейших мастеров российского комикса. Он работает практически во всех жанрах комикса: от детских, сверхгероических и приключенческих до военных, документальных, исторических. Часто художник обращается и к литературной классике: он автор графических романов «Маяковский. Как делать стихи», «Меня зовут Гумилёв», «Ахматова, 6 историй», «Майор Гром. Игра слов», «Преступление и наказание», «Омон Ра», «Храм, город, сны Говарда Ф. Лавкрафта» и др.