О выставке Писатель и библиотека Личные библиотеки писателей: история Книги о библиотекарях и библиотеках

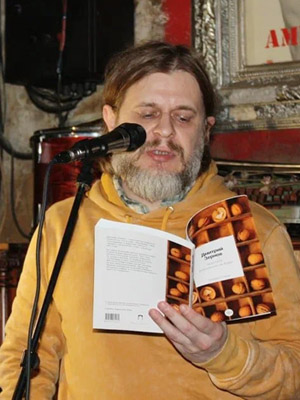

Антон Азаренков – поэт, филолог, критик. Родился в городе Рославле Смоленской области в 1992 году. Окончил филфак Смоленского государственного университета, кандидат наук. Автор статей и курсов о русской неподцензурной поэзии XX века. Лауреат премии «Лицей» (2019, 2022), межгосударственной премии «Содружество дебютов» (2020), ежегодной премии журнала «Знамя» за лучшую поэтическую публикацию (2021), премии журнала Prosodia в области критики «Пристальное прочтение поэзии» (2020), премиальный лист премии «Поэзия» (2020), шорт-лист премии «Неистовый Виссарион» (2022). Стихи и статьи публиковались в журналах «Знамя», «Арион», «Новый мир», «Новое литературное обозрение», Prosodia и др. Член союза писателей Москвы. Доцент НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге и старший научный сотрудник НИУ ВШЭ в Москве. Принадлежит чёрному британскому коту Марселю Тьмафеичу.

Бумажная библиотека у меня маленькая, стыдно и показать. Причин тут две. Первая – переезд. В моем родном Смоленске остались многие десятки коробок из-под вина, выпрошенных в «Красном и белом» и заполненных книгами. В двух белых «сухих португальских» – почти вся коллекция Kolonna Publication, в нескольких «массандрах» – искусствоведение, в коробке из-под «Апсны» с надписью «всякая ностальгическая фигня» – то, что можно назвать архивом. В Питер я привез с собой только двухтомник «Магические практики севернорусских деревень» и письма св. Екатерины Сиенской. Вот такое первостепенное чтение. Остальное как-то завелось за два года само. В основном это источники по христианской мистике, всякого рода архаика и фольклор, собрания сочинения поэтов (из последних приобретений – Сапгир и чувашский Айги) и конечно, много филологии. С недавнего времени добавился ленинградский самиздат. Ну а вторая причина – жесткий диск на терабайт, почти под завязку забитый книгами, которые уже и не купить на бумаге. Хотя, разумеется, я мечтаю о своем кабинете со своей огромной библиотекой. Что там еще в стереотипных мечтах очкариков? Борзая у камина, дорогой виски, виниловый проигрыватель, махровый халат с надписью «Царь»... Но это когда вырасту.

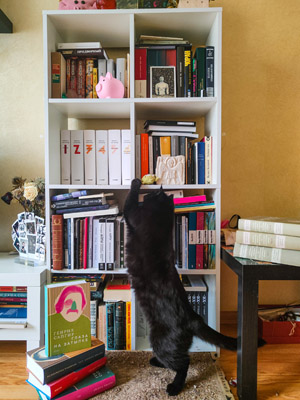

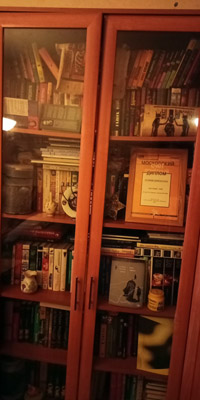

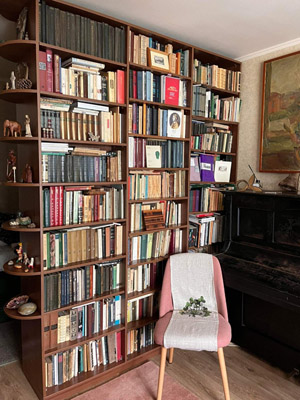

Библиотека Алексея Александрова

Алексей Александров – поэт, редактор. Родился в 1968 году в городе Александрове Владимирской области, окончил Саратовский государственный университет, живет в Саратове, работает инженером-конструктором. Публиковался в журналах «Воздух», «Волга», «Знамя», «Шо» (Киев), в интернет-журналах TextOnly, «Цирк «Олимп»+TV», «Артикуляция», в антологиях «Нестоличная литература», «Черным по белому» и др. Автор книг «Не покидая своих мультфильмов» (2013), «Это были торпеды добра» (2018), «Молчащие следы» (2019), «Жизнь Ивана Ильича» (2020, короткий список Премии Андрея Белого), «Почтальон стал дедушкой» (2021), «Возвращение торпед» (2021), «Пчела и медведь» (2023), «Настоящее имя реки» (2024). Лауреат фестиваля «Культурные герои XXI века» (1999). Редактор поэтического раздела журнала «Волга».

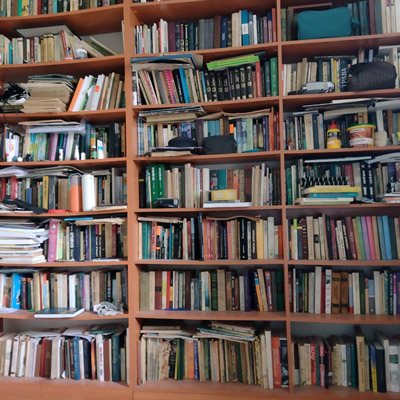

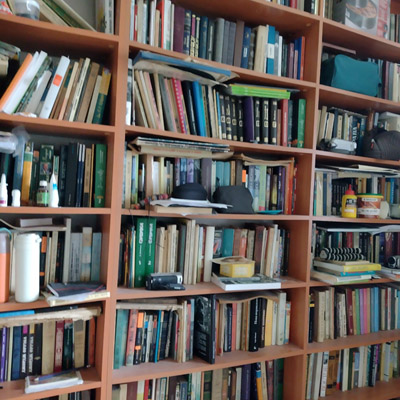

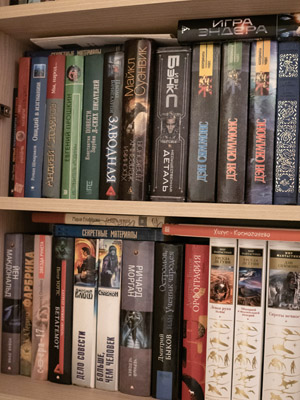

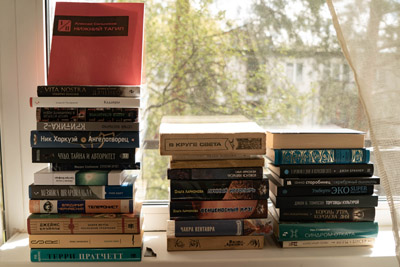

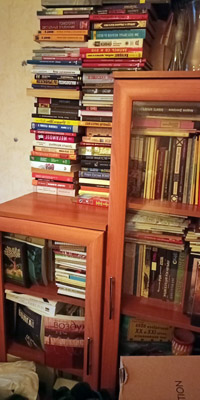

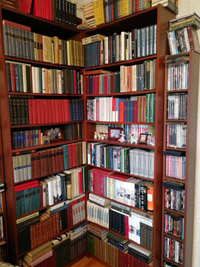

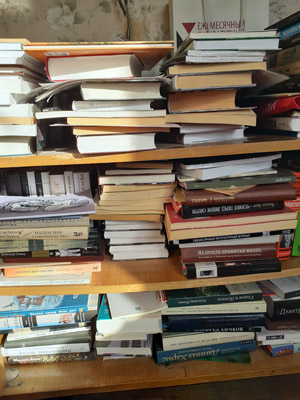

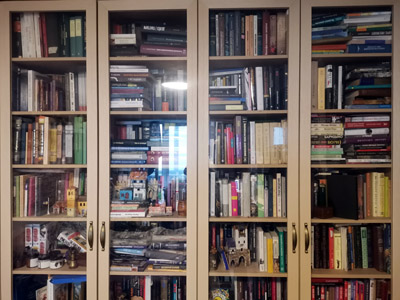

На фотографии какая-то часть моей библиотеки. Библиотекой это трудно назвать, точнее это полки, стопки книг, завалы. В общем-то да, надо бы все как-то систематизировать, расставить по ранжиру. Но мне так привычнее, я хаотичный читатель в силу разных причин.

Книг слишком много. Помню, какие-то из этих книг я покупал, какие-то выменивал в букинистических отделах, что-то дарили. В детстве мог за ночь «проглотить» огромный том, теперь читаю медленно, по чуть-чуть.

С другой стороны, книг всегда мало. Иногда долго ищешь цитату, ну, вот же только что была, даже страницу вижу, если закрою глаза. А пороешься в шкафу, и нет, не нашел.

Наверное, уже не успею дочитать всё, что хотел. Хотя, вот выйду на пенсию и тогда попробую наверстать.

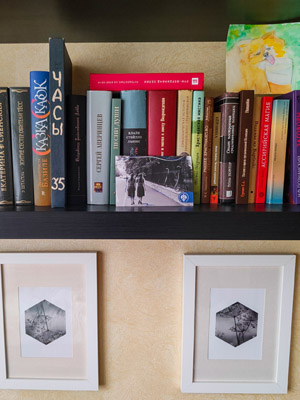

Библиотека Нади Алексеевой

Надя Алексеева – прозаик и драматург. Родилась в 1988 году в Подмосковье.

Выпускница мастерских Данилова и Славниковой в Creative Writing School. Резидент Переделкино, АСПИР и Таврида.Арт. Автор «Нового мира», «Юности», «Дружбы народов» и шорт-листер «Лицея 2023».

Дебютный роман «Полунощница» вышел в РЕШ, вошел в лонг-лист премий «Большая книга» и «Ясная Поляна», номинирован на «Премию МХТ» и «Премию Фазиля Искандера». Автор готовит к изданию второй роман.

Как драматург Надя стала лауреатом премий «Евразия» и «Исходное событие», вошла в шорт-лист «Любимовки». Читки пьес проходили в театрах Москвы, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и Архангельска. Готовится к постановкам. Живет в Москве.

Я год прожила в Сербии, работая над вторым романом: библиотеку раздала, раздарила – теперь у меня, в основном, электронки. На полках случайно-неслучайная подборка, читаю на английском и немного на испанском. В бумаге люблю шуршать классикой и поэзией. Карманный Пушкин куплен в Болдино; Чехов, Есенин, Пастернак – утащены у родителей. Новинки дарят друзья-писатели и любимая «Редакция Елены Шубиной». Путеводители, надеюсь, еще пригодятся 😉.

Дмитрий Бавильский –писатель, литературовед, литературный и музыкальный критик, журналист. Член Союза российских писателей и Литературного фонда России, редакционного совета журналов «Урал» и «Новый берег». Действительный член Академии российской современной словесности. Член Русского ПЕН-Центра (2014–2016). Был заместителем главного редактора журнала «Уральская новь» (1995–1999), редактором раздела «Библиотечка эгоиста» сетевого журнала «Топос» (2001–2012), редактором отдела культуры сетевого издания «Взгляд» (2004–2007) и сетевого издания «Частный корреспондент» (2007–2010), редактором трех отделов («Музеи», «Реставрация», «Книги») в ежемесячной газете The Art Newspaper Russia (2014–2017). Автор 7 романов, 10 книг нон-фикшн, 4 пьес, множества повестей и рассказов. Работает на стыке серьезной литературы и беллетристики. Лонг-листер премии «Русский Букер» (2003) и премии «Большая книга» (2006), лауреат двух премий журнала «Новый мир» (2006, 2009), премии Андрея Белого (2014), премии «Неистовый Виссарион» (2020), премии «Большая книга» (2021). Живет и работает в Москве и в Челябинске.

Библиотека – дом родной, дом родной – библиотека с жасмином под окнами. С яблонями и кустами сирени. Не столько хранилище, сколько «дом бытия», берлога, нычка, скит, келья. Сначала были книги, затем уже все остальное. Книги ведь и возникли для того, чтобы напитать для своего продолжения. Любой автор – квинтэссенция того, чтобы было написано раньше. Написано и прочитано. Приятно ощущать себя итогом бесконечно большого пути, сливками всего и кремом крема, однако тома, окружающие жизненное пространство, требуют нового продолжения – в отличие от людей, они бесконечны даже в самих себе.

Не только снаружи, но и глубоко внутри. Чем глубже – тем бесконечней…

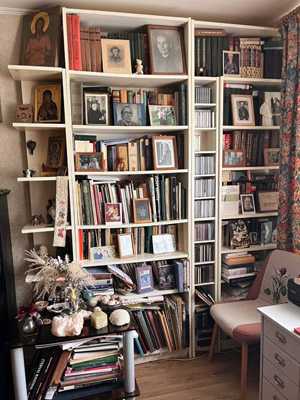

Библиотека Ольги Балла

Ольга Балла– журналист, литературный критик, эссеист. Родилась в 1965 году в Москве. Окончила исторический факультет Московского педагогического университета (1994), защитила диплом по психологии «Почерк как источник психологической информации».

Автор более полутора тысяч статей, эссе, интервью о литературе в журналах «Новый мир», «Дружба народов», «Октябрь», «Знамя», The Art Newspaper Russia, на сайте «Лиterraтура» и т. д.

Трижды лауреат журнала «Знание – Сила» как автор лучшей публикации года: за 1998 год (статья «Власть слова и власть символа»), за 2000 год (цикл статей «Интеллектуальная мода ХХ века») и за 2004 год. Лауреат премии журнала «Новый мир» за 2010 год в номинации «Критика», в журнале «Лицейское и Гимназическое Образование» удостоилась номинации «Мозги года» за 2004 год. Финалист премии «Московский наблюдатель» (2016, 2018). Шорт-лист премии «Белла» за 2015 год в номинации «Литературно-критическое или биографическое эссе о современной поэзии». Книга «Упражнения в бытии» вошла в список 55 книг 2016 года по версии газеты «Литературные известия». Дважды лауреат конкурса «Автор года» сетевого портала «Заметки по еврейской истории» и журнала «Семь искусств»: за 2018 год (2019) и за 2023 год (2024). Лауреат Всероссийской литературно-критической премии «Неистовый Виссарион» за 2019 год (главный победитель) и той же премии за вклад в развитие критической мысли за двухтомник «Дышащий чертеж: сны о поэтах и поэзии» (2023). Лауреат премии журнала «Дружба народов» в номинации «Литературная критика» за ведение авторской рубрики «Библионавтика» (2020). Лауреат литературной премии «Независимой газеты» «НГ-EX LIBRIS» в номинации «Концепции» за 2021 год. Шорт-лист премии «Чистая книга» в номинации «Критика» (Архангельск, 2024).

Редактор отдела философии и культурологии журнала «Знание – Сила», редактор отдела публицистики и библиографии журнала «Знамя», книжной полосы в газете «Еврейская панорама» и авторских рубрик: «Скоропись» (журнал «Знамя»), «Библионавтика» (журнал «Дружба народов»), «Дикое чтение» (электронный журнал «Лиterraтура»), «Дикоросль» (журнал «Семь искусств»).

Автор сборников эссе «Примечания к ненаписанному» (т. 1–3, USA, Franc-Tireur, 2010), «Упражнения в бытии» (М.: Совпадение, 2016), «Время сновидений» (М.: Совпадение, 2018), «Пойманный свет: смысловые практики в книгах и текстах начала столетия» ([б.м.]: [б.и.], 2020», «Библионавтика: Выписки из бортового журнала библиофага» (М.: Совпадение, 2021), «Дикоросль: Две тысячи девятнадцатый» (Ганновер: Семь искусств, 2020), «Дикоросль-2: Две тысячи двадцатый» (Ганновер: Семь искусств, 2021), «Дикоросль-3: Две тысячи двадцать первый» (Ганновер: Семь искусств, 2022), «Дикоросль-4: Две тысячи двадцать второй» (Ганновер: Семь искусств, 2023), «Дикоросль-5: Две тысячи двадцать третий» (Ганновер: Семь искусств, 2024), «Дышащий чертеж: Сны о поэтах и поэзии» в 2 томах ([б.м.]: [б.и.], 2021) и книжечки самоизданных юношеских стихов «Сквозной июль: Из несожжённого» ([б.м.]: [б.и.], 2020).

Перевела с венгерского половину статей сборника венгерского литературоведа Эдит Гилберт «Русская литература: опыты инопрочтения» (М.: Три квадрата, 2019); рассказ Дюлы Круди «Город болен» (Иностранная литература, № 9, 2021) и эссе Ласло Фёлдени «Прощание с образованностью» (Иностранная литература, № 11, 2021); семь из одиннадцати эссе в книге Ласло Фёлдени «Достоевский читает в Сибири Гегеля и плачет» (М.: Три квадрата, 2022) и шесть из 19 эссе в сборнике Петера Надаша «Золотая Адель» (СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2023).

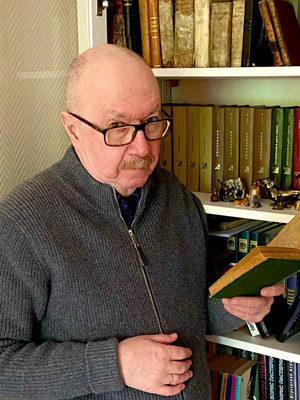

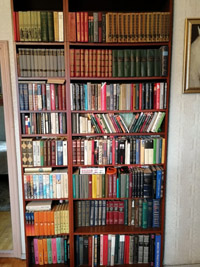

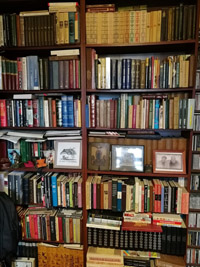

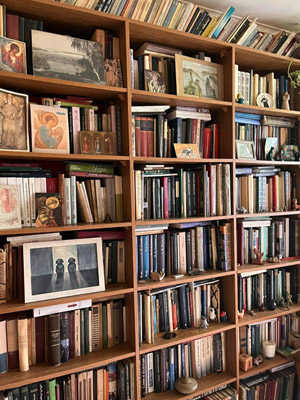

То, что видит на этой картине благосклонный реципиент, – лишь небольшая часть книжного собрания автора, самая аккуратная и приличная. Часть же преобладающую, столь же сочную, сколь и чудовищную, представляющую собою результат процессов непрерывного хребтования, автор не покажет, потому что стесняется.

Библиотека Владимира Березина

Владимир Березин–писатель, критик, литературовед. Родился в 1966 году в Москве. Окончил физический факультет МГУ (1989) и Литературный институт имени А. М. Горького (1997). Защитил магистерскую диссертацию по экономике в Кёльне (1997).

Публикует прозу, критику и эссеистику. Работал в газете «НГ ExLibris» (приложение к «Независимой газете»), где на протяжении многих лет вёл отдел массовой литературы, и газете «Книжное обозрение». Пишет как фантастическую, так и реалистическую прозу.

Лауреат премии «Новый мир» (1995), премии Общества им. Н. Карамзина (1996), премии фонда «Знамя» за роман «Свидетель» (1998), премии «Золотой кадуцей» фестиваля «Звёздный мост» (2000), премии «Тенёта-Ринет» (2002), премии имени Владимира Одоевского за рассказ «Восемь транспортёров и танкер» (2008), премии «Книгуру» (2012), премии «Московский наблюдатель» (2018, 2021), премии журнала «Новый мир» (2020), «АБС-премии» (2022), премии «Неистовый Виссарион» (специальный приз «За вклад в развитие критической мысли и книгу “Необычайное: Критика, публицистика, эссе”», 2022).

Большой любитель русской бани. Живёт в Москве.

Дорогие друзья!

Часто говорят, что книга состоялась только тогда, когда она прочитана. Нет, некоторые писатели напрямую обращаются к Богу, но, кажется, и тогда они предполагают наличие читателя.

Но это суждение о читателе – неполное.

Книга живёт, пока обсуждается.

Это может происходить где угодно, но самое удобное место для обсуждения – библиотека. На смену обычному представлению о библиотеке как о тихом омуте, где разговоры запрещены, приходит образ библиотеки как места, где разговор нужен и даже обязателен.

Я очень рад, что знаком с людьми вашего прекрасного города, что составили прекрасный – не хочу говорить «команда» – круг, в котором книги живут подобающей жизнью. Это касается не только замечательной премии, придуманной ими, но и всего движения, шелестения страницами, споров, в которые вовлекаются люди со всей страны.

Спасибо.

Библиотека Олега Богаева

Олег Богаев –российский драматург, главный редактор журнала «Урал», сценарист. Заведующий кафедрой литературного мастерства в Екатеринбургском государственном театральном институте. Лауреат премий «Антибукер», «Действующие лица», «Евразия», «Сибирский транзит», лауреат премии Губернатора Свердловской области. Автор более 30 пьес. Живет в Екатеринбурге.

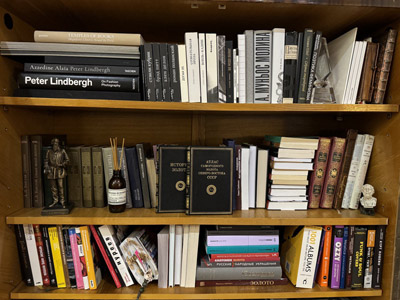

Моя библиотека в журнале «Урал»: совмещение моих личных книг и книг журнала «Урал».

Библиотека Марии Ботевой

Мария Ботева – поэт, прозаик, драматург, журналист, педагог. Родилась в 1980 году в Кирове. Окончила факультет журналистики Уральского государственного университета им. А. М. Горького, заочное отделение Екатеринбургского государственного театрального института, где занималась в семинаре Николая Коляды, школу документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова.

Пишет детские и взрослые книги, пьесы.

Публиковалась в журналах «Урал», «Новый мир», «Октябрь», «Волга», «Дружба народов», «Воздух», «Homo Legens», «ZAART», «TextOnly», «Полутона»; на сайтах «Молодая русская литература».

Не могу сказать, что библиотека – это что-то постоянное. Например, у меня были книги, когда я училась в Екатеринбурге. Часть из них сохранилась, остальные где-то пропали. Больше всего сохранилась библиотека в том доме, где я жила с детства. Я прочитала не так много книг, которые стоят на этих полках. Например, у нас было много приключенческой литературы, фантастики, детективов, шахматных задачников. А мне нравятся другие книги. Так что я время от времени раздаю книги.

Прошлым летом захотела устроить свою общественную библиотеку, придумала, как её назвать. Составила список книг, которые могу дать почитать. Написала объявление. Но почему-то никто не захотел стать посетителем моей библиотеки. Потом я просто раздала несколько книг – в этот раз желающие нашлись в течение получаса.

Василий Владимирский – литературный критик, редактор, журналист. Родился в 1975 году в Ленинграде. Историк по образованию, выпускник СПбГУ им. А. И. Герцена. Дебютировал в 1993 году в журнале «Вокруг света», публиковал статьи и рецензии в газетах «Книжное обозрение», «Ex Libris НГ», «Санкт-Петербургские Ведомости», журналах «Если», «Питерbook+», «Русский Newsweek», «СПб.Собака.ру», «Новый мир», «Октябрь», «РБК», «Правила жизни», в онлайн-изданиях «Литрес Журнал», «Прочтение», Bookmate и т. д. Постоянный автор журнала «Мир фантастики» и литературного портала «Горький». Составитель антологий «После Апокалипсиса» (2008), «Герои. Новая реальность» (2010), «Мир без Стругацких» (2024) и др. Автор сборников критики и публицистики «Драконы и звездолеты» и «Сопряженные миры».

Лауреат премии им. Александра Беляева за цикл научно-популярных статей, а также премий «Хлесткий критик», «Интерпресскон», «Звездный мост», «Малый Зилант». Состоит в Союзе писателей Санкт-Петербурга.

Соорганизатор фестиваля «Петербургская фантастическая ассамблея» и литературной премии «Новые Горизонты», составитель критико-публицистической книжной серии «Лезвие бритвы».

Живет и работает в Санкт-Петербурге.

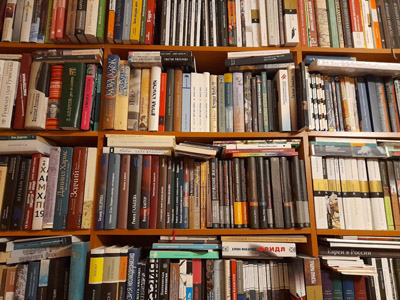

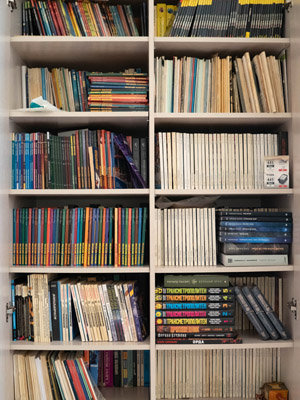

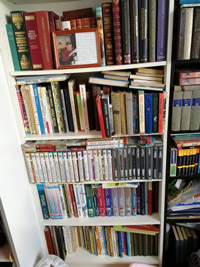

Как человек книжный в прямом смысле слов – электронку почти не читаю ни с каких носителей, испытываю мучительный дискомфорт – долго ломал голову, как организовать свою библиотеку, когда переезжал в нынешнюю хрущевку. Квартира не велика, книг много, все нужные, ненужные я сразу в букинист сдаю. И знаете, вроде неплохо получилось: и компактно, и удобно.

В коридоре – книжный стеллаж под потолок, длиной 6 метров. Наглухо закрытый, зато обеспыливать не надо, ура! (Фото 1)

Полки под заказ, нестандартной высоты, благодаря чему полок удалось втиснуть побольше, как и книг. К сожалению, в коридоре – в один ряд, но зато можно расставлять книги бессистемно, найти их несложно. (Фото 2)

Исключение – нон-фикшн: там все расставлено по темам, по сериям и по алфавиту. Хотя, конечно, не без исключений. (Фото 3, 4)

В комнате книжного пространства поменьше, зато книги стоят в три ряда. На первом плане – журналы фантастики, давняя моя любовь. (Фото 5)

Отдельный стеллаж отведен под книги, к которым я регулярно обращаюсь по работе: фантастиковедение, редкий самиздат, отложенные циклы и все такое прочее. (Фото 6)

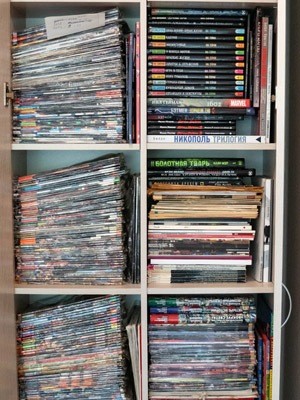

Два стеллажа отведены под книги увеличенного формата (Фото 7) и под «глянцевые» журналы, альбомы и комиксы, вот они, лежат на боку. (Фото 8).

Андрей Гришаев – поэт. Родился в 1978 году в Ленинграде. Окончил СПбГЭТУ им. В. И. Ленина (ЛЭТИ) по специальности «инженер». Автор книг стихов «Шмель» (2006), «Канонерский остров» (2014) и «Останься, брат» (2020). Премия «Дебют» в «Знамени» (2009). Премия Anthologia (2020). Короткий список премии Андрея Белого (2020). Живет в Москве.

Так получилось, что со своими библиотеками я за жизнь расставался примерно полтора раза. По нынешним меркам это совсем немного. Первая, библиотека детства и студенческих лет, осталась в Питере дома с мамой. А вторая (наверное, на треть составленная из стихов и прозы моих друзей и знакомых) находится относительно недалеко, в пределах Москвы – но пока что, вот уже год, ждет своего переезда в новую, большую и светлую квартиру. Нам никак не купить шкафы…

Думаю, в нашей сейчас не слишком читающей семье (вечно опаздывающие взрослые открывают книгу нечасто, а дети читают, но все кроме книг) с возвращением библиотеки вряд ли что-то особо изменится. Впрочем, вру – изменится, и еще как: травмированный внутренний голос говорит, что этого-то (в данном случае шкафов с книгами) и не хватало для счастья. Посмотрим, посмотрим.

Ну а пока – маленький уголок в детской, где в процессе жизни на новом месте налипло чуть-чуть книг, как ракушек на обшивке корабля. Некоторые из них я даже прочел.

Данила Давыдов – поэт, прозаик и литературный критик, литературовед, редактор. Родился в 1977 году в Москве. Книги стихов: «Сферы дополнительного наблюдения» (1996), «Кузнечик» (1997), «Добро» (2002), «Сегодня, нет, вчера» (2006), «Марш людоедов» (2011), «Все-таки непонятно, почему ты не дозвонился», «Нечего пенять», «На ниточках» (все три – 2016), «Новеллино» (2017), «Ненадежный рассказчик» (2022). Книги прозы «Опыты бессердечия» (1999) и «Не рыба» (2021). Автор многочисленных литературно-критических публикаций, часть которых собрана в книге «Контексты и мифы» (2010). Премии «Дебют» (2000), «ЛитератуРРентген» (2009), «Московский наблюдатель» (2015) и специальный диплом Anthologia (2009) за критическую деятельность. Удостоен Международной отметины им. отца русского футуризма Давида Бурлюка, вручаемой Академией Зауми. Лауреат премии Андрея Белого (2023).

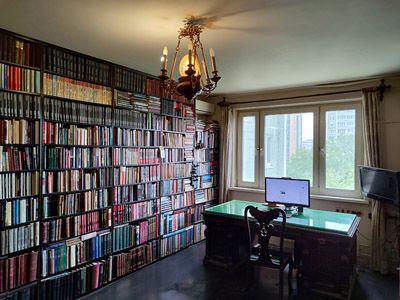

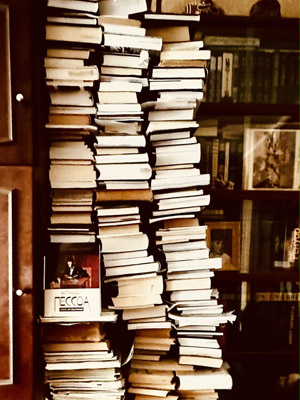

Моя библиотека сбиралась и собирается на протяжении всей моей сознательной жизни (книги я покупал, «экономя на завтраках» и всем прочем, класса с шестого). Она основана на родительской библиотеке, очень неплохой по советским временам, но, конечно, многократно ее переросла. Сейчас, думаю, в ней что-то порядка 30000 книг (возможно, преуменьшаю). Самое занятное, что я более-менее помню, где что находится, и даже почти всегда могу книги извлечь из далекого угла (хотя кое-что закопалось основательно). Конечно, библиотека, в общем-то, вытесняет и все живое, включая меня, из квартиры, но уж тут ничего не поделаешь.

Библиотека Дениса Драгунского

Денис Драгунский– писатель и журналист. Родился в 1950 году в Москве.

По образованию филолог-классик. Работал преподавателем, сценаристом на телевидении, театральным драматургом (поставлено 4 пьесы), журналистом в различных изданиях, политическим аналитиком.

С 1989 по 2007 год – автор, соавтор, редактор многочисленных статей (некоторые переведены на английский, немецкий, итальянский и японский языки) и нескольких книг о политике и теории межнациональных отношений.

С 1992 по 2006 годы – обозреватель и член редколлегий журналов «Век ХХ и мир», «Дружба Народов», «Итоги», «Новое Время».

Главный редактор ежеквартального журнала «Космополис. Журнал мировой политики». Главный редактор газеты «Правое дело».

В 2007 году в возрасте 57 лет оставил политику и начал писать прозу. Первая книга «Нет такого слова» вышла в 2009 году. С этого времени опубликовал 25 книг: 17 сборников рассказов, 5 романов и 3 сборника статей на темы культуры и литературы.

Книги Дениса Драгунского публикуются в издательстве «Редакция Елены Шубиной». Также он печатает рассказы в журнале «Знамя» и антологиях, ведет блог. Рассказы Дениса Драгунского переводились на английский, арабский, китайский, эстонский и японский языки. Живет в Москве.

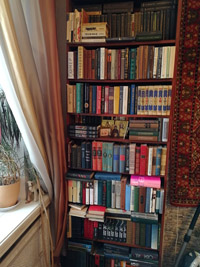

Почти вся моя библиотека – целая комната книг – осталась в прежней жизни. А здесь – то, что мне особенно памятно, что я иногда покупаю или мне дарят.

Александр Житенев– филолог-исследователь, преподаватель, литературный критик. Родился в 1978 году в Воронеже, где и проживает. Окончил Воронежский государственный университет (1996), в нем же защитил кандидатскую (2004) и докторскую (2012) диссертации. В качестве приглашенного исследователя работал в Университете Трира (2019–2020). Автор книг «Поэзия неомодернизма» (2012), Emblemata amatoria (2015), «Палата риторов» (2017), «Краткая история нового в российском дискурсе об искусстве» (2022), «Современная российская поэтология и проблема экфрасиса» (2022), «Геннадий Айги: поэтика черновика» (2023).

Книги еще есть куда ставить – это неоспоримый плюс недавнего переезда. Читаю, в основном, электронные издания. В бумаге, как правило, редкое, тактильное и нужное для работы. Но нужного много. Немного библиофил: собрал коллекцию изданий о «книге художника», есть несколько полных подшивок «тамиздатских» и первых постсоветских литературных журналов, отдельные редкие книги современных поэтов. Книжные полки населены: есть Шиле, Медведь и Орфей. Кажется, им неплохо друг с другом.

Дмитрий Зернов– поэт. Родился в Выксе, живёт в Нижнем Новгороде. Окончил НГПУ, кандидат политических наук. Автор двух книг стихов. Также стихи публиковались в журналах «Воздух», «Волга», «Новый берег» и др.

Евгения Риц– поэт, литературный критик. Кандидат философских наук. Родилась в 1977 году в Горьком (Нижний Новгород), там же и живет. Автор трёх сборников стихов: «Возвращаясь к лёгкости» (М., 2005), «Город большой. Голова болит» (М., 2007), «Она днем спит» (М., 2020). Публиковалась в журналах «Новый мир», «Новый берег», «Воздух», «Октябрь» и др. Стихи переводились на английский, украинский, сербский, немецкий, чешский языки. Лауреат премии Anthologia (2020), «Московский счёт» (2021), премии «Вавилона» (2022), финалист премии Андрея Белого (2021).

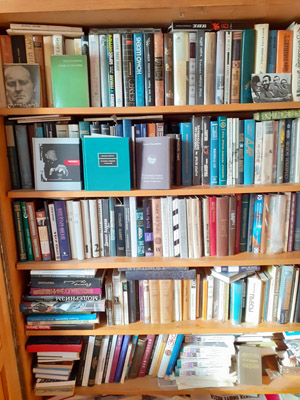

От Евгении Риц:

Когда я была маленькой, из взрослых книг у нас были только «Отверженные» Гюго в двух томах и собрание сочинений Н. Некрасова. Благодаря этому я ознакомилась с таким уникумом, как проза Некрасова, очень любопытно.

Это было не потому, что моя семья не интересовалась литературой и книгами, а потому что книги были дефицитом. В библиотеку меня записали в пять лет. Также на день рождения, когда мне исполнилось пять лет, первый день рождения, который я чётко помню, мне подарили «Буратино» (не с иллюстрациями Владимирского, а что смогли достать) и шахматы; буратино пригодилось незамедлительно, а шахматы я укладывала спать.

«Буратино» купили у человека, который интересовался книгами и для себя, но также ими приторговывал по весьма коммерческим ценам, то есть детские по пять рублей, взрослые – по десять, притом что отпускная цена была в копейках, а сам он купил «Петербург» Белого для дочери за двадцать пять. Кстати, вспомнила, когда мне было два года, он дал нам почитать «Чиполлино» и русские народные сказки, но поскольку я, вообразив себя Нуф-Нуфом (я всегда была литературным человеком), пошла с ними купаться в лужу (в пальто), он отдал нам их безвозмездно насовсем.

Благодаря чёрному книжному рынку у нас начала собираться кое-какая библиотека, причём мы покупали не только книги, но и макулатурные билетики, они стоили по пять рублей. Почему-то своей макулатуры нам никогда не хватало, хотя мы выписывали кипу газет.

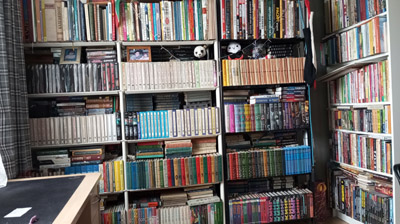

Какая-то весомая библиотека сложилась, когда мама стала по работе связана с системой «Книга – почтой», книги приходили в основном из Андижана, там было хорошее издательство. Они приходили сразу на всех маминых коллег, и они делили их у нас дома, или у кого-то ещё, с нагрузкой – типа к одному Бокаччо полагалось десять брошюр с цитатами Ленина. А иногда что-то хорошее в нагрузку полагалась – Батюшков или сборник средневековой персидской прозы. Все эти книги есть в представленных на фото шкафах, но тогда у нас книжного шкафа не было, книжки лежали в диване. На самом деле истории шкафов и полок тоже очень интересные, но об этом можно бесконечно.

В старших классах и на младших курсах института в нашей библиотеке очень участвовали моя подруга и её мама – они нашли базу в Сормове, где книжки были дешевые и хорошие. Они мне дарили их на дни рождения пачками, и ещё мы вместе ездили покупать. Там я, например, купила очень много Фаллады.

А шеститомник Ремарка мне мама подарила на семнадцать лет и на поступление в институт. Его она купила не на базе, а у лоточников.

Когда я поступила в институт, я уже сама стала покупать книги на лотках. На первую стипендию купила «Улисса». Настоящий большой книжный магазин у нас появился, мне кажется, ближе к нулевым, но маленькие были.

В этом большом магазине уже покупали мы с Димой, в основном, конечно, Дима, и несмотря на то, что до нашего знакомства мы собрали не позорное количество книг, большую часть того, что в этих шкафах.

То есть то, что у нас представлено, это в основном беллетристика, то, что выходило в девяностые и нулевые, плюс какая-то научная литература, популярная в те годы, типа словаря Вадима Руднева или книг Александра Эткинда. Ну и Федоров, по которому я писала диссертацию. Есть один шкаф с книгами по социологии, Дима просил предупредить, что это его, я не такая умная, чтобы их читать.

Часть книг – от уезжающих за границу родственников и знакомых, это в основном классические советские издания, такие как шеститомник Шолом-Алейхема, то есть уже взрослой я получила ту библиотеку, которая у меня могла быть в детстве.

В шкафах много современных поэтических книг, но не видно тех «сборников», которые Дима распечатывал с Вавилона и скреплял скрепками у себя на работе.

С 2010-го года мы перешли на ридеры, и книги стали прирастать гораздо медленнее. Это очень хорошо, потому что я люблю литературу, а не её носители.

Шамиль Идиатуллин – писатель и журналист. Родился в Ульяновске, вырос в Набережных Челнах, учился в Казани, живет в Москве. Первую заметку опубликовал в 1984 году. Окончил факультет журналистики Казанского государственного университета. С 1988 года профессионально занимается журналистикой, с 1994-го пишет для издательского дома «Коммерсантъ». В 2001 году создал и возглавил одну из первых региональных редакций «Ъ» в Казани, в 2003-м был переведен в московский офис: руководил корсетью, был обозревателем журнала «Коммерсантъ – Власть» золотого периода, автором прогремевших в рунете «тестов на русскость». С 2007 года отвечает за работу «Ъ» за пределами Москвы. В 2004-м дебютировал в беллетристике политическим триллером «Татарский удар» (оригинальное название – «Rucciя»). Автор десяти романов. Книги Идиатуллина получали как ведущие литературные премии страны, так и жанровые награды в области фантастики, хоррора и детской литературы. Дважды лауреат премии «Большая книга» («Город Брежнев», «Бывшая Ленина»).

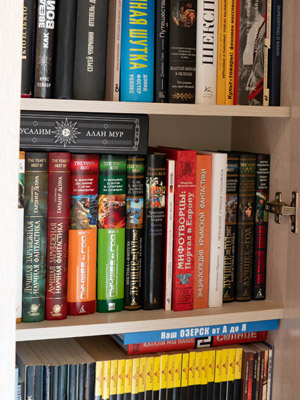

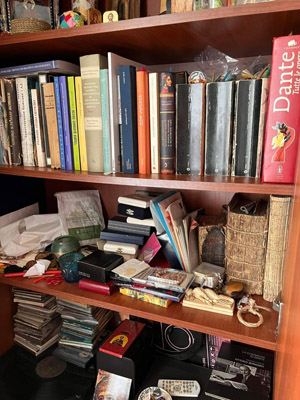

Это часть книг, стоящая в бывшей детской (остальное в зале и на даче, ну и используемые стопки по всему дому кочуют, понятно). Дети ночуют иногда, книги постоянно, а я, как дурак, время от времени их переставляю, попутно утопая, естественно.

Евгений Касимов– писатель, поэт и драматург, журналист. Родился в 1954 году в городе Коркино Челябинской области. В 1976 году поступил на филологический факультет УрГУ, в период 1981–1987 годов учился в московском Литературном институте им. А. М. Горького

В 2002 году вышли две книги: «Город-призрак» (стихи) и «Пьесы и инсценировки». В 2003 году – книга прозы «Бесконечный поезд». В 2004 – «Этнографические стихи». В 2005 – «Блуждающее облако» (книга стихов). В 2006 – сборник стихов и прозы «Казино доктора Брауна», которая была удостоена Губернаторской премии. За книгу статей и эссе «Физиология Екатеринбурга» удостоен премии им. П. П. Бажова. В 2009 году выходят в свет книжки «Нескучный сад» (стихи), «Сказка для Василисы», «Один день депутата Денисова». В 2012 году за книгу «Назовите меня Христофором!» удостоен премии «Ясная Поляна» в номинации «XXI век».

Работал на радио и на телевидении (редактор региональных новостей). Писал в газеты и журналы. В 1998 году был награжден премией Союза журналистов «За лучшее освещение городской жизни».

В 1999 году в соавторстве с Александром Шабуровым создал в Екатеринбурге первый в мире памятник Человеку-невидимке.

В 2003 основал и возглавил газету «Городские КУРАНТЫ».

С 2011 по 2021 – председатель Свердловского отделения Союза писателей России. Председатель Наблюдательного совета Областной публичной библиотеки им. В. Г. Белинского. Член Союза журналистов РФ. Член Союза писателей России.

Библиотеку я стал собирать пятьдесят лет назад. Сейчас у меня тысяч семь томов. Может, больше. Семья тоже большая. Как у Пиноккио. И все филологи. Выучились, читая домашнюю библиотеку. Я книголюб, но не библиофил. Поэтому моя библиотека – рабочая. Конечно, есть в ней Пушкин (16 т.), Гоголь (14 т.) и другие академические издания, но особо редких книг нету. Но и барахла нету. Дорожу книгами, которые читал в детстве и юности. Новые книги покупаю редко. Некуда ставить – и так-то стоят на полках в два ряда.

Библиотека Юлии Кокошко

Юлия Кокошко– поэт и прозаик. Родилась в Свердловске (Екатеринбурге). Окончила филологический факультет УрГУ им. А. М. Горького и Высшие курсы сценаристов и режиссеров.

Стихотворные публикации – в журналах «Урал», «Воздух», «Новый Берег», «Плавучий мост», «Носорог», «Флаги» и др. Проза – в журналах «Знамя», «Урал», «Комментарии», «Золотой век», «Несовременные записки».

Автор 10 (сомнительных)* книг прозы и стихов.

Член Союза российских писателей.

Лауреат премии Андрея Белого (1997 , за прозу) и Литературной премии П. П. Бажова (2006, за прозу).

*«сомнительных» – характеристика самого автора. Правка составителя выставки – не «сомнительных», а «несомненно, прекрасных».

В книжном шкафу все расставлено по правилам: в заднем ряду классики – Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Бунин и пр., возлюбленный Конан-Дойль и разлюбленный В. Маканин. В переднем ряду – самое перечитываемое. По идее, книги должны вносить гармонию в хаос, но тут получилось наоборот: чем дольше живу, тем больше вокруг меня хаоса, и книги ему подчинились, располагаясь где попало и весьма беспорядочно. И скорее – непорядочно.

Екатерина Манойло – писатель, литературный обозреватель. Родилась в 1988 году в Орске.

Работала журналисткой в ТРК «Евразия» и копирайтером в московских компаниях. Окончила МИПК им. Ивана Федорова и Литературный институт имени А. М. Горького. Участница XI Форума молодых писателей в Липках, лауреат международного конкурса эссе «Славянский мир».

Автор романов «Отец смотрит на запад» (лонг-лист премии «Большая книга – 2023», шорт-лист премии «Ясная поляна – 2023») и «Ветер уносит мертвые листья».

Лауреат VI сезона премии «Лицей» (2022) в номинации «Проза» и специальной номинации Ridero «Выбор книжных блогеров».

Блог о писательстве «120 дней соломы» в Telegram вошел в список финалистов премии Литблог (2018).

Я регулярно приношу домой книги, что-то покупаю, что-то присылают издательства, дарят друзья. Полюбившиеся я оставляю в своей библиотеке, другие отдаю для благотворительного «Фонаря». В моем шкафу подборка книг семьи Толстого: дневники Льва Николаевича и Софьи Андреевны, Льва Львовича, Александры Львовны.

Собираю серии про кино и музыку (потом устраиваю киновечера, а еще веду таблицу в экселе, куда записываю пластинки, которые хочу купить или получить в подарок), про моду (моя страсть), украшения (веду рубрику «Цацки и книжки» на «Снобе»), золото (работаю над романом «Золотой мальчик»). Некоторые книги не любят, когда на них смотрят, и я прячу их корешки от посторонних глаз.

Библиотека Александра Маркова

Александр Марков – литературовед, критик, переводчик, доктор филологических наук, преподаватель философских, гуманитарных и социальных дисциплин. Родился в 1976 году в Москве.

Профессор кафедры кино и современного искусства Российского государственного гуманитарного университета. Эксперт РАН, ФАНО, НИУ ВШЭ. Автор 17 книг и более 800 научных статей, комментированных переводов, научно-популярных публикаций. Шорт-лист премии Андрея Белого (2015 и 2017). Шорт-лист премии Кандинского (2022). Премия «Неистовый Виссарион»: победитель в номинации «Перспектива» (2022), особое упоминание жюри (2023). Живет в Москве.

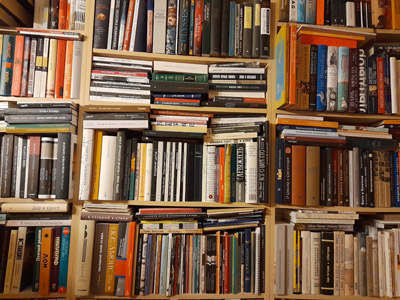

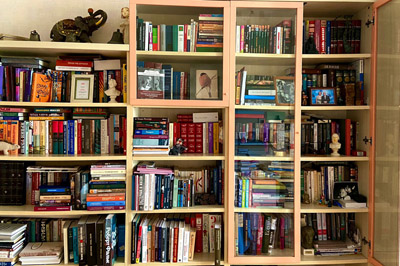

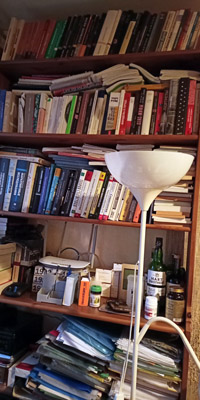

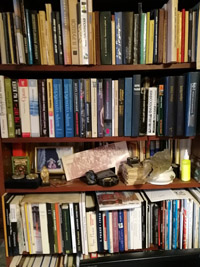

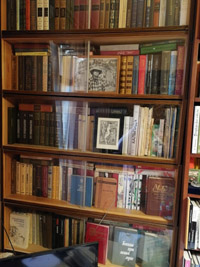

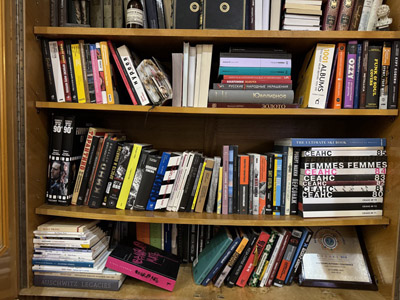

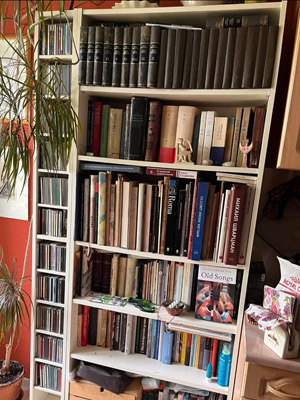

Это социально-гуманитарная часть моей библиотеки, литературно-поэтическая не меньше, но находится в коридоре. Книги стоят в три ряда, по наукам. Не меньше 20 % книг подарено издателями/авторами/переводчиками, еще примерно 15 % получал для написания рецензий.

Евгения Некрасова – писательница, сокураторка Школы литературных практик.

Родилась в городе Капустин Яр (сейчас Знаменск) Астраханской области в 1985 году. Выросла в Подмосковье в Подольском районе. Окончила школу им. Дмитрия Холодова и Московскую школу нового кино. Некрасова коллекционирует современное искусство и курирует арт-пространство «Подворье» в Астрахани.

Авторка романа «Калечина-Малечина», цикла прозы «Сестромам. О тех, кто будет маяться», романа «Кожа» и сборника рассказов, повестей и поэм «Домовая любовь» и «Золотинка». По мнению некоторых критиков, основательница «магического пессимизма» в русской литературе.

Цикл прозы Некрасовой «Несчастливая Москва» удостоен премии «Лицей», роман «Калечина-Малечина» и сборник рассказов «Сестромам» входили в короткие списки премии «НОС». Лауреат премии «Звёздный билет» (2021), премии «Странник/НОС» за роман «Кожа» (2022).

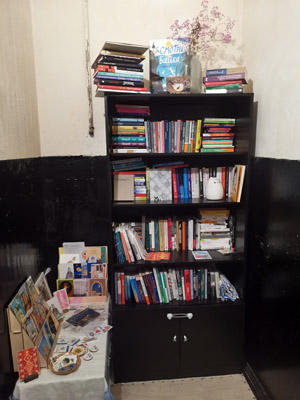

Вся моя личная библиотека электронная, но мы с Таней Новоселовой и астраханскими волонтёрами делаем независимое арт-пространство «Подворье» в Астрахани. Это небольшая галерея с арт-резиденциями, лекциями и презентациями на третьем этаже Персидского подворья – настоящего караван-сарая XIX века в центре Астрахани, где теперь живут горожане и находятся офисы. Каждый раз, когда я приезжаю в город, я останавливаюсь в одной из студий при «Подворье», как сейчас. Тут мы сделали библиотеку новейшей литературы, вот как она выглядит. У нас, да, заканчивается шкаф, потому что, к моей огромной радости, лучшие российские издательства продолжают нам донатить и присылать свои книги. Мы кинули клич по городу, чтобы нам задонатили стеллаж. У нас есть книги от издательств «Поляндрия», «Редакция Елены Шубиной», No kidding press, Popcorn Books, «Самокат», «Альпина-проза», Ad Marginem, «Бумкнига», «Гараж» и многих других. Библиотека, как и все в пространстве, бесплатная, у нас регулярно берут книги и регулярно возвращают их.

Андрей Пермяков – российский поэт, литературный критик, прозаик. Родился в 1972 году в Кунгуре Пермской области. Окончил Пермскую государственную медицинскую академию. Кандидат медицинских наук. Работает в фармацевтической промышленности.

Публикует стихи, прозу, критические статьи в журналах «Арион», «Воздух», «Волга», «Дети Ра», «Знамя», «Новый мир» и др., а также в ряде альманахов.

Лауреат Григорьевской поэтической премии (2014). Лауреат премии журнала «Новый мир» (2020). Автор нескольких книг стихов и прозы.

В доме, где библиотека, по причине характера работы не живу 10 лет, а пять лет и вовсе не бывал. Всё читать ношу в читалке.

Библиотека Валерии Пустовой

Валерия Пустовая – литературный критик, эссеист. Родилась в 1982 году в Москве. Окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат филологических наук. В 2005–2017 годах работала в журнале «Октябрь» редактором отдела прозы, заведующей отделом критики.

Член Союза журналистов Москвы. Член Союза писателей Москвы. Лауреат Горьковской литературной премии (2005), премии «Дебют» (2006), премий журналов «Октябрь» (2006) и «Новый мир» (2007), Новой Пушкинской премии (2008), премии журнала «Дружба народов» (2022). Финалист премий «Неистовый Виссарион» (2020, 2022, 2023) и «Волга/НОС» (2020).

В 2023 году вошла в совет экспертов премии «Большая книга».

Автор книг критических статей и эссе «Толстая критика. Российская проза в актуальных обобщениях» (2012) и «Великая легкость, Очерки культурного движения» (2015), книги автобиографической прозы «Ода радости» (2019). Живет в Москве.

К моей библиотеке не подобраться: на пути преграда из сушилки, но проблема не только в этом. Книги старые, из времени, когда в этой квартире жили только я и мама, наполняют полок пять, в два или три уже ряда. Их потеснили книги нового времени моей семьи: без мамы, но с мужем и двумя детьми. Моя профессиональная библиотека – современная поэзия и проза – живёт на полках, вделанных мужем в полость от выломанного зеркала. Книги коллег-критиков упрятаны наверх, доступны со скамеечки. Все ближние поверхности: крышка и полочки пеленального стола, полки в бывшем шкафу с хрусталем и памятными штучками, и отдельный новый шкаф, и отдельный новый стеллаж, нет, два стеллажа, нет, три, – занимают книги детские. И платья мои, снизу нарастая, подминают в платяном шкафу. И на контейнерах с конструкторами и игрушками они тоже с недавнего времени высятся, угрожая рухнуть и завалить и так едва проглядывающий пол. И это не детские книги теснят мои, «взрослые», а будто бы я своими книгами по профессиональному интересу их ущемляю. Хотя на самом деле это я в каждой из книг даю себе волю – и не могу дать этому имени. Страсть это, соблазн, не заделанная дыра в экзистенции, придурь, шопоголизм, интеллигентские пережитки? Что толкает меня купить очередную книгу – хотя покупка всегда вне очереди, в ущерб, втайне от домашних, уже даже от сына, потому что не хочется слышать от него мужнино, скептическое: «Опять книг накупила?» Знаю только, что с детскими книгами и книги «взрослые» раскрылись для меня в новой радости: щупать, листать, делиться с тем, кто совсем рядом, толкни только в бок, – а я вон чего читаю, а тут такое, а смотри какая картинка. С мужем мы обсуждаем прочитанное или увиденное – до тех пор, пока я не увлекусь, не пристану с полемическим вопросами, и он скажет: «Выключи критика». С детьми мы в прочитанном – встречаемся, потому что это не прочитанное – а прочитываемое. Тот путь, которым мы всегда можем прогуляться, где всегда можем побыть рядом, пусть и времени на это с двумя детьми куда меньше, чем с одним. Конечно, я надеюсь, что когда-нибудь смогу пообсуждать взрослые книги с взрослым сыном, взрослой дочерью. Но такие родительские мечты чаще разбиваются, чем сбываются. У меня есть только детство, только наше сейчас над книгой, и это обновляет и обостряет чувство книги любой. У меня столько их скоплено, скуплено – но в моем сейчас успеваю раскрыть только малую часть. Но так и в жизни – успеваешь только то, что требуется сейчас, остальное бесконечно откладывая на полки мечты.

Алексей Сальников– поэт, прозаик. Родился в Тарту. С 1984 года живет на Урале: сначала в поселке Горноуральский Свердловской области, затем в Нижнем Тагиле. Проучился один семестр у поэта Юрия Казарина на факультете литературного творчества Екатеринбургского государственного театрального института. Ученик поэта и педагога Евгения Туренко. Дебютировал как поэт. Публиковался в «Литературной газете», журналах «Уральская новь», «Воздух», «Урал», альманахе «Вавилон», выпусках антологии «Современная уральская поэзия». Как отмечал поэт Василий Чепелев, именно опыт Сальникова-поэта лежит в основе последующего успеха Сальникова-прозаика. Автор 5 поэтических сборников, 5 романов, книжного аудиосериала. Лауреат премии в области поэзии «Литературренген» (2005), премии «Национальный бестселлер» (2018) за роман «Петровы в гриппе и вокруг него», премии «Нос» (2018) за роман «Петровы в гриппе и вокруг него» (приз критического сообщества), премии «Большая книга» (2023, третья премия, роман «Оккульттрегер»). Живет в Екатеринбурге.

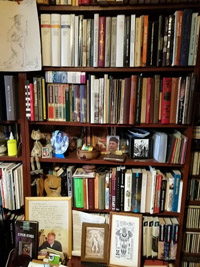

Эта бессистемная и отчасти случайная подборка книг почти полностью передает хаос в моей голове. С другой стороны, ни от одной из них не испытал разочарования, не пожалел, что купил или получил в подарок!

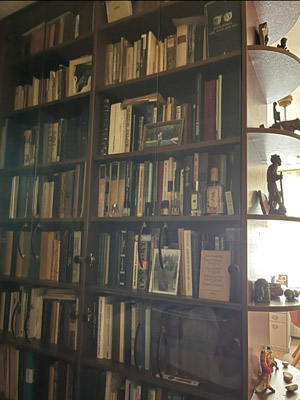

Библиотека Ольги Седаковой

Ольга Седакова – русская поэтесса, прозаик, переводчица, филолог и этнограф. Родилась в Москве. В 1973 году окончила славянское отделение филологического факультета МГУ, в 1983 году – аспирантуру Института славяноведения и балканистики АН СССР. Защитила кандидатскую диссертацию «Обрядовая терминология и структура обрядового текста (погребальный обряд восточных и южных славян)». C 1996 года является членом попечительского совета Свято-Филаретовского православно-христианского института. Кандидат филологических наук (1983), почетный доктор богословия Европейского гуманитарного университета (2003). С 1991 года преподает на кафедре теории и истории мировой культуры философского факультета МГУ, старший научный сотрудник Института мировой культуры МГУ.

В 1962–1967 ее стихи и поэмы печатались в газетах «Пионерская правда», «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», журнале «Вожатый», сборнике «Час поэзии» (1965). После этого до 1989 года в СССР как поэт практически не публиковалась, первая книга стихов вышла в Париже в 1986 году. Наиболее полные издания написанного Седаковой – двухтомник «Стихи. Проза» (2001) и четырехтомник «Стихи. Переводы. Poetica. Moralia» (2010). Лирика и эссе переведены на большинство европейских языков, на иврит и китайский. Автор большого количества переводов из европейской литературы, философии, богословия.

Лауреат премии Андрея Белого (1983), Парижской премии русскому поэту (1991), премии Альфреда Тёпфера (1994), Европейской премии за поэзию (1995), премии «Христианские корни Европы», премии им. Владимира Соловьёва (1998), премии Александра Солженицына «за отважное устремление простым лирическим словом передать таинственность бытия; за тонкость и глубину филологических и религиозно-философских эссе» (2003), премии Данте Алигьери (2011), премии «Мастер» гильдии «Мастеров литературного перевода» (2011), премии «Глобус» журнала «Знамя» и Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино (2011), премии Lerici Pea за совокупность творческих заслуг всей ее жизни (2020), премии «Поэзия» за поэтический перевод (2021). Живет в Москве.

(О моей библиотеке)

Я не библиофил и не собиратель книг. При этом жить в доме, где книг нет вообще, мне было бы (и бывает – во время путешествий, в чьих-то домах или в гостиницах) совсем не по себе. Это как оказаться в двухмерном измерении после трехмерного. Или как остаться без пятой стихии:

Нам четырех стихий приязненно господство,

Но создал пятую свободный человек…

………………………………………………..

Даже если не откроешь ни одну из этих книг, пятая стихия, которая в них, пусть лежит рядом. Так легче засыпать. С мыслью: завтра открою. И тогда, как дальше в этих стихах,

Мне все равно, когда и где существовать.

Два моих любимых университетских профессора были большими библиофилами.

Михаил Викторович Панов, великий лингвист, мой учитель фонетики, наполнил свою небольшую квартиру книгами с полу до потолка. Входя в комнату, вы видели пещеру, вырытую в горе книг: это было его спальное место. От пещеры к столу между отрогами книг была проложена горная тропинка. Читать нужную книгу Михаил Викторович шел в библиотеку.

Никита Ильич Толстой (у него я изучала славянские древности) рассказывал, как еще в студенческие годы он встретил библиофилов.

– И я подумал: неужели и я буду, как эти … милые люди?

Совсем «как эти милые люди» он не стал. Но книги в его квартире нарастали с заметным ускорением, выходили из берегов комнаты и завоевывали новое пространство. Иногда он машинами увозил их на дачу. Диспозиции это не меняло. Половину своей славянской библиотеки он подарил монастырской библиотеке. На вид после этого все осталось по-прежнему.

Оба они, и Никита Ильич, и Михаил Викторович, легко давали читать и дарили свои книги. Никита Ильич еще при этом их собственноручно обертывал.

– Никита Ильич, не трудитесь, я сама оберну!

– Знаю я, как вы оборачиваете…

Конечно, ТАК оборачивать никто из нас не умел.

Впечатление от двух этих библиотек укрепило меня в желании не заводить книг. И я в самом деле всеми силами их не завожу. Сил, видимо, у меня недостаточно. Так что они отвоевывают себе мое жилье. И среди них есть прекрасные, есть редкие, есть драгоценные, подаренные и надписанные их авторами. И, как ни странно, я неплохо представляю, где какую искать.

Александр Чанцев – литературный критик, эссеист-культуролог, прозаик, японовед. Родился в 1978 году в Лусаке. Кандидат филологических наук, автор первой отечественной монографии о Юкио Мисиме, а также 7 книг и более 300 публикаций в российской и зарубежной периодике. В настоящее время – постоянный автор журналов «Новый мир», «Дружба народов», «Знамя», «Перемены». Произведения переведены на английский, японский, сербский и другие языки. Работает в сфере российско-японской бизнес-дипломатии. Член Русского ПЕН-центра, эксперт ООН.

Лауреат международного Волошинского конкурса (2008), премии «Новый мир» (2011), премии Андрея Белого в номинации «Литературные проекты и критика» (2020), обладатель специального приза Международной премии им. Фазиля Искандера (2019), шорт-листер премии «Неистовый Виссарион» (2019, 2020, 2021), лауреат премии «Дружбы народов» (2021). Живет в Москве.

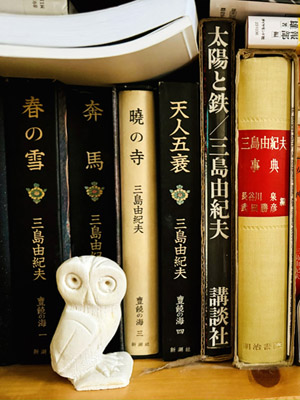

Моя домашняя библиотека – это скорее антибиблиотека. Описывается вернее всего выражением Балла–Лавкрафта «хребты безумия». Так у меня везде дома. Сейчас я еще успешно захватываю горизонтальные поверхности на даче. Остался только прабабушкин сервант, оборону которого держит мама. В других же местах хребты прирастают. Думаю, меня скоро выселят из дома. Буду бомжом с неплохой библиотекой. Или же найду свой конец быстрее, когда какой-нибудь из хребтов сверзится и придавит под завалами.

Посему предлагаю полюбоваться на шкаф с японской литературой, полка с Мисимой в относительном порядке. Можно медитировать.