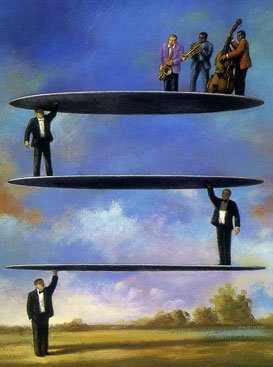

All that jazz

Анатолий Эфрос в одной из своих книг пишет, что джазовая музыка – сплав пульсирующего ритма, импровизации и виртуозной техники – как никакая другая близок театральному искусству. Во многом поэтому наш журнал внимательно следит за джазовой жизнью города. Тем более мы не могли пройти мимо главного события года – международного фестиваля «Джаз-Транзит», состоявшегося в конце апреля. Своими впечатлениями с нами поделились литературный критик Игорь ТУРБАНОВ, редактор андеграунд-журнала о современной культуре «Рубильник» Тина ГАРНИК, поэт и искусствовед Юлия ЗОЛОТКОВА.

Банда Буллока

Предупреждаю сразу, я сейчас зальюсь соловьём, ибо музыкантов такого уровня, как гитарист Хайром БУЛЛОК, басист Стив ЛОГАН и ударник Кшиштоф ЗАВАДСКИ, в Екатеринбурге я лично не слышал никогда. Другое дело, что в Америке, по утверждениям знатоков, таких немало.

Сценическое шоу Буллока – предмет особого разговора. Ужимки и прыжки массивного, почти двухметрового, темнокожего гитариста с непропорционально торчащим круглым пузом и оттянутым, простите, задом выглядели бы нелепо, как у клоуна, которому давно пора на пенсию. Но вкупе с музыкой и вокалом, вкупе с полным отсутствием каких либо комплексов по поводу своей фигуры, – всё это выглядело потрясающе. Он мог бы выйти в юбочке и пуантах балерины на шутовской манер Frank Zappa, и в этом не было бы ничего непристойного. И ни на йоту не умалило бы качество игры и смачной сладости его хриплого низкого голоса.

С басистом Стивом Логаном тоже было всё в порядке. Он играл на привычном для него звёздном уровне, мгновенно реагируя на едва заметные движения «дирижёра» с гитарой вместо палочки. Что уж говорить о его импровизации которая была настолько изыскана и виртуозна, что вызвала просто вопль восторга и, как мне кажется, отчаяния местных басистов.

Об авторитете Завадски говорит лишь тот факт, что и Буллок, и Логан переехали из Америки в Польшу, чтобы быть с ним рядом и не прекращать постоянного совместного творчества. Что же касается его игры на фестивальном выступлении, то о ней либо – всё, а это на целую книгу, либо – ничего, что мы и предпочтём.

Буллок, как, впрочем, и вся знаменитая троица в целом, просто насквозь пропитана самой разноплановой музыкой. От классики – Грига и Бетховена – до Эллингтона, Битлз, Сантаны и всяческой MTVшной попсы. Цитаты из них – скрытые и явные – расцветали поверх фанковых ритмов, и снова растворялись в бурном потоке собственных композиций коллектива. Заканчивая выступление, «Банда Буллока» уже совсем в открытую и явно рассчитывая на полную отзывчивость нашей публики, заиграла знаменитые «Smoke on the water», «Satisfaction» и чтото ещё, знакомое до боли. Холостые хлопки в ладоши сменились на ничем не сдерживаемые вопли и хулиганский свист. И все мы слушали и слушали, стоя, до самого последнего звука весь этот богопротивный буллоковский ДЖАЗ.

Игорь ТУРБАНОВ

Когда по-хорошему плохо

Второй день джазового фестиваля наглядно показал, сколь разнообразной может быть джазовая музыка. В первом отделении нам предложили насладиться музыкой, привезённой из Италии. Конечно, с одной стороны, в джазе есть и должна быть обязательно доля классичности – хотя бы для того, чтобы называть его джазом. Но в данном случае – Quartett Massimo D`Avola уверенно приближался к академизму. Иногда казалось, что их импровизации потому чисты, что заранее как слудует отрепетированы.

А с другой стороны – для молодого поколения слушателей, помнящих об истоках джаза разве только на генетическом уровне, это сонно и скучновато – на фоне новейших течений в импровизационной музыке. Коими мы и имели возможность насладиться во втором отделении: совместное творчество представляли «Волковтрио» и Сергей СТАРОСТИН.

Словом «джаз» то, что делают эти люди, исчерпать невозможно, наиболее адекватной формулировкой можно считать «авантфолкрокджаз», но добавлять компоненты от раза к разу можно долго. И видимо, этот синтетизм был более интересен – судя по реакции публики.

От действительно сильного фольклорного вокала Старостина зал мгновенно превращается в степь, пока не раздаются аплодисменты и не возвращают нас из бескрайних просторов. Такое ощущение, что звуки не должны обрываться – ни на почтительные хлопки, ни на комментарии.

Все четыре музыканта поочерёдно образуют причудливые дуэты, трио или квартет между собой, соединяя звучание своих инструментов, своих интонаций, своих индивидуальностей. В какойто момент кажется, что всё происходит на надрыве, вотвот лопнет струна, барабан или голос Старостина.

Секунда – и не было никакого напряжения. Остаются трепещущие тела музыкантов – сознание их изливается через руки в смычок, медиатор, барабанные палочки, впадает в инструменты и выплёскивается кляксами вокруг них.

Аутентичное фольклорное интонирование («Ой, скучно, грустно… Ой, горе…») вплетается в струящиеся звуки, которые далеко не всегда возможно прописать нотами.

Человек в тюбетейке, Сергей Старостин владеет немыслимыми инструментами. Даже так – овладевает прямо на сцене. И вместе эти красивые люди сгущают воздух до комков в горле и мурашек по телу. Музыка магии, музыка жизни, музыка, от которой если и плохо, то только похорошему.

Тина ГАРНИК

Диксиленд по-шведски

Джаз давнымдавно стал интернациональным явлением и каждый играющий его может выразить душу своего народа. Так получилось и со шведским семейным ансамблем «Carling Family», закрывавшим фестиваль.

Только на сцене появились семеро шведских музыкантов, представленных как единая семья, представился большой двухэтажный дом за городом, окруженный уютным садиком с подстриженной травкой и автомобилем во дворе.

Солируют трое: отец на трубе, сын на кларнете, дочь (которую зовут, кстати, Брунгильдой), на тромбоне. За солистами стоят остальные четверо: мама в обычном скромненьком платье по колено, словно только что от кухонной плиты, играет на банджо. Вторая сестра – на фортепиано, а иногда – на саксофоне. И еще два брата – на контрабасе и ударных.

Вот они словно «высыпают» из большого дома на улицу и начинается веселый сельский праздник во дворе. «Разговаривают» отец и сын: труба и кларнет. Отец, в вытертом пиджаке, с безумновесело горящими глазами и прямыми непослушными волосами. Сын – в черном узком костюме, белой рубашке с острым воротничком напоминает скорее эстрадного актера.

Диалог брата и сестры поражает мудрым спокойствием сестры, играющей на саксофоне. И постоянно перебивающей игрой «выскочки» брата, играющим на кларнете. Музыканты легко меняют инструменты, как интонации голоса.

А вот импровизацию ведет другая сестра, на тромбоне. Сколько в этой женщине огня и сколько в ее игре юмора!

Песню о «бэби» играет вся семья, мы «видим», как они «общаются» с «ребенком», партию которого ведет кларнет. Как они его «журят», «уговаривают», «играют» с ним и вдруг, забывают, убегают, сами как дети, на другую сторону лужайки к очередному гостю.

Шведский Jazz Bаnd вплетал в представление элементы бродячего цирка. Барабанщик, оставшись один, сыграл соло, затем перебрался за контрабас, попробовал на рояле, прошелся палочками по стойке микрофона, по деревянному полу, потом вовсе перестал стучать и перешел на пантомиму. А солистка привела в восторг публику, спев «очи черные» так, как их поют европейцы, безбожно перевирая слова, но чисто и медленно выводя мотив, замирая на одной ноте. А потом весь ансамбль «урезал» «очи черные» в бешенном джазовом темпе.

В конце концов, музыканты неожиданно они подхватили свои инструменты и выплеснулись в зал. Под аплодисменты они увели зрителей в фойе, и там вечер продолжился спонтанными танцами. Не переставая хлопать и смущенно переглядываясь, уральцы постепенно начинали притоптывать на месте, а потом не выдерживали и пускались в пляс, не хуже, чем на уличном шведском празднике или в негритянских деревнях. Так закончился фестиваль, доказав еще раз, что искусство джаза всегда свободно, молодо и не имеет границ.

Юлия ЗОЛОТКОВА