Награды Российской империи

«За веру и верность»

девиз ордена Святого апостола Андрея Первозванного

На Руси существовала традиция награждать за подвиги особым знаком отличия – золотой гривной, которая представляла собой массивный золотой обруч для ношения на шее. В дальнейшем заслуги отмечались земельными и денежными пожалованиями, оружием, воинскими доспехами, шубами, кафтанами и другими драгоценными предметами. С XV века встречаются случаи награждения «золотыми» – монетами, которые выступали в качестве особого наградного знака.

Начало истории отечественной наградной системы относится к преобразованиями Петра I. Он вводит первую государственную награду – орден Святого апостола Андрея Первозванного, который стал высшей государственной наградой Российской империи. В годы Северной войны (1700-1721 гг.) появляются медали для награждения отличившихся в сражениях.

Начать знакомство с историей орденов Российской империи можно с работы советского историка, главного хранителя отдела нумизматики Государственного Эрмитажа И. Г. Спасского «Иностранные и русские ордена до 1917 года» [22]. Книга подготовлена на основе коллекции Эрмитажа и дополнительных материалов. Это второе издание данной работы (первое состоялось в 1963 г.). В работе рассмотрены высокие отечественные награды: от первого русского ордена Андрея Первозванного (1698/1699 г.) до ордена Станислава (1839 г.). В книге также можно найти информацию о почетных нагрудных знаках, учрежденных Шамилем, и орденах Бухарского эмирата, бывшего под протекторатом России. Материал в книге расположен по хронологическому принципу, для каждой награды приведены история учреждения, описание и статут. Ориентироваться в материале помогает указатель орденов.

Статут ордена (от лат. statuo – постановляю) – описание ордена, порядок награждения и его ношения.

Тематически дополняет историю дореволюционной наградной системы монография Н. И. Чепурнова «Наградные медали Государства Российского» [26]. Материал в книге расположен в порядке хронологии событий, которым посвящены рассматриваемые медали – начиная с правления Петра I и до учреждения Временного правительства. Автор рассматривает 1125 медалей. В статьях к ним раскрывается история учреждения, металл, который использовался для чеканки, размеры, предназначение, правила ношения и сведения о награжденных. Описание награды дополняет ее графическое изображение.

Листая данную книгу, читатель откроет для себя богатое разнообразие дореволюционных медалей: жалованных за военную (например, «За взятие крепости Очаков») и государственную службу («За прививание оспы», «За успехи в шелководстве»); медали, посвященные памятным событиям («В память основания Санкт-Петербурга», «За освоение американских земель», «За путешествие кругом света» 1803-1806 гг.) и персональные (Ф. М. Апраксину, Г. А. Потемкину-Таврическому, А. В. Суворову-Рымникскому, П. Г. Демидову).

Первая отечественная персональная медаль «В память заслуг адмирала графа Апраксина» появилась в 1708 г. Она преподнесена Федору Матвеевичу за победу над морскими и сухопутными шведскими войсками, которые в 1708 г. пытались захватить Санкт-Петербург.

Гуэн С. Медаль в память заслуг адмирала графа Ф. М. Апраксина. 1708. Аверс. Государственный Русский музей

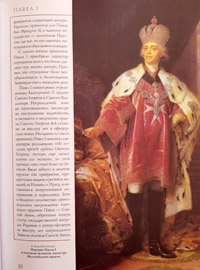

В работе «Награды России» [19] С. В. Потрашков последовательно рассматривает развитие наградной системы с учетом исторического контекста, не забывая о людях, которые были удостоены наград. В книгу включены сведения о наградах и иностранных государств, прямо или косвенно относящихся к событиям российской истории. Издание украшено цветными иллюстрациями, а также репродукциями художественных произведений.

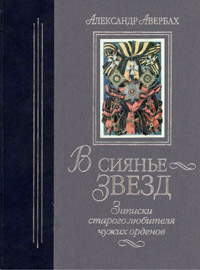

Также стоит отметить работу А. М. Авербаха «В сиянье звезд» [1]. Автор – театральный художник и знаток фалеристики представляет повествование об орденах и нагрудных полковых знаках Российской империи. И не только об этом. Он рассматривает награды в системе, выделяет ее особенности, обращает внимание на наградные ленты, организацию прохождения службы и получения наград, правила ношения. Кроме того, рассматриваются московские воинские части и их нагрудные знаки. Например, Александровское военное училище, 1-й Московский императрицы Екатерины II кадетский корпус и лейб-гвардии московский полк. В отдельной главе читатели могут познакомиться с разнообразными интересными фактами, связанными с наградами.

Из императорской России автор перекидывает мостик в Россию современную, а именно к этапу формирования новой наградной системы. Авербах А. М. входил в состав Комиссии по государственным наградам при Президенте РФ и отмечает, какие элементы были заимствованы из дореволюционного периода.

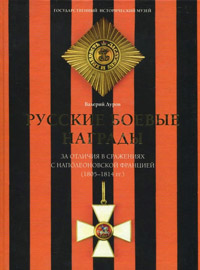

Отдельное исследование наград периода Отечественной войны 1812 г. провел В. А. Дуров в монографии «Русские боевые награды за отличия в сражениях с наполеоновской Францией» [10]. Автор – крупный ученый-фалерист, работал в Государственном историческом музее (ГИМ) и посвятил свою жизнь изучению наград. Данная работа рассказывает об орденах, медалях, наградных знаменах и штандартах, наградном оружии и других отечественных знаках отличия. Книга состоит из двух частей: об индивидуальных и коллективных наградах. Большое внимание уделяется людям, получившим награды, их заслугам. Например, можно узнать, каким образом Наполеон I стал кавалером высшего отечественного ордена Святого Андрея Первозванного и кому жаловались серебряные трубы. Текст книги сопровождается масштабными и качественными иллюстрациями из фондов ГИМ, а также государственных и частных собраний, архивов.

В 1769 г. учрежден орден Святого Георгия, который имел четыре степени. Первым полным кавалером (т. е. отмеченным всеми четырьмя степенями) ордена стал Михаил Илларионович Кутузов. Георгия IV степени он получил в 1775 г. за отличия в первой русско-турецкой войне, III степень – в 1790 г. за штурм Измаила, II степень – за сражение при Мачине в 1791 г. В 1812 г. ему был пожалован орден первой степени – за руководство всеми вооруженными силами России при изгнании французов из пределов Отечества.

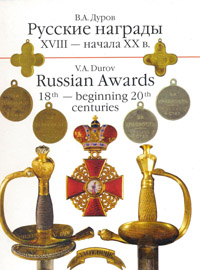

В этом же разделе стоит отметить книгу Валерия Дурова «Русские награды XVIII – начала ХХ в.» [11]. Рассказ о медалях, орденах, именном оружии, наградных знаменах и флагах сопровождается описанием эпизодов военных кампаний и лиц, отмеченных наградами. Книга двуязычная – после русского текста следует краткое изложение главы на английском языке.

Наряду с мужчинами государственными наградами в Российской империи могли быть пожалованы и женщины. Таким наградам посвящена монография ведущего научного сотрудника отдела нумизматики ГИМ С. С. Левина «Женские награды Российской Империи» [18]. Подробно рассматривается история учреждения, бытования и правовые аспекты основных наград. Центральное место отведено ордену Святой Великомученицы Екатерины – женскому ордену, который Петр I учредил в честь супруги. Впервые в наиболее полном виде опубликованы списки кавалеров ордена. Также приводятся сведения о Мариинском знаке отличия беспорочной службы, учрежденном в 1828 г. императором Николаем I в память о своей матери Марии Федоровне. Жаловали данную награду за долговременную службу в учреждениях императрицы Марии, а также в других благотворительных и воспитательных заведениях, состоящих в непосредственном ведении членов императорской семьи. Описание рассмотренных наград дополняется статутом. В качестве приложения приведены иностранные награды, которых удостаивались российские дамы.

Начало ХХ века для России связано с участием в войнах, что, безусловно, нашло свое отражение в наградной системе. Военный историк и писатель А. Алёшин посвятил событиям этого периода научно-популярное издание «Награды Первой мировой» [2]. Описания наград, которые продолжали существовать в империи в годы войны, расположены в хронологическом порядке. Рассказана их история, награждения и подвиги кавалеров.