Сидорова Александра Игоревна

Научные руководители:

профессор С.И.Санок;

ст. преподаватель Н.Ф. Шнейдмиллер

Уральская государственная архитектурно-художественная академия

г. Екатеринбург, Россия

ЭКОГРАД: УТОПИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ

В статье поднята тема концептуального моделирования экологизированных городов и практического применения концепций. В связи с расширением первоначально заявленной наукой экологией области знаний рассматривается альтернативный подход к пониманию сущности экоградов. Включено краткое описание особенностей предлагаемой модели экограда, а также возможностей дальнейшей трансформации модели. Примеры существующих и запроектированных экоградов дают представление о путях практического применения концепции комфортного экологического города.

Ключевые слова: экология города, экоград, экологическая агломерация, социология архитектуры, градостроительная концепция.

Так же часто, как заходит разговор о проблемах современных городов, усугубляемых экологическими бедствиями, поднимается тема создания экоградов. И размах проектов по их решению, пропорционален растущим проблемам.

Для начала определимся с термином «экология». Он происходит от греч. οικος – жилище, хозяйство, родина, и λόγος – наука. Впервые его предложил немецкий биолог Эрнст Геккель в 1866 г. Его термин «экология» обозначал прежде всего биологическую науку.

Внимание архитекторов конца XIX в. как раз привлекали вопросы сосуществования здоровой природной среды и искусственной среды города. Поэтому проекты экоградов до первой половины XX в. базировались исключительно на ландшафтно-планировочных решениях и способах озеленения территорий.

Современный термин «экология» имеет более широкое значение. Обозначенная Геккелем область знаний распространяется теперь на другие естественнонаучные и даже гуманитарные дисциплины. Появились междисциплинарные отрасли, такие как экотехнология (рис.1).

Рис.1

В связи с этим понимание сущности экограда может отойти от традиционного. Можно выделить несколько концепций, выражающих возможное устройство экоградов. В качестве исходного условия возьмем первопричину проблемы, вызвавшей необходимость разработки альтернативных населенных мест, а именно: сосуществование человека, естественной (природной) и искусственной (технической) сред.

1. Город, который не вредит природе. Он потребляет природные ресурсы и возвращает природе отходы своей жизнедеятельности, которые качественно не чужды ей. Никаких искусственных продуктов производства, а только то, что может переработать природа. Например, дома – только из дерева, глины и соломенных блоков. Транспорт – гужевой либо «пеший». Натуральные ткани, деревянная посуда (рис.2). Сейчас такой подход весьма интересует инициаторов строительства родовых поселений.

Рис.2

2. Город, потребляющий ресурсы и выбрасывающий их в среду с обязательным предварительным очищением. При этом город может использовать возобновляемые источники энергии: солнце, ветер, геотермальную энергию. Забирая невозобновимый ресурс, город стремится восполнить его. Например, выделяя энергию из биомассы, город находит возможность для одновременного выращивания растений в том же объеме, в котором они были использованы (рис.3).

Рис.3

3. Город, экологичный в смысле комфортности для человека. Здесь внимание взаимоотношениям производства и природной среды уделяется лишь для того, чтобы исключить природно-техногенные катастрофы и создать психологически и эстетически качественное окружение (рис.4). Обязательным условием существования экограда опять же является налаживание безопасного механизма переработки и утилизации отходов. Современная техника позволяет решать этот вопрос. В этой модели значение имеет населенность города, психологический комфорт, территориальная уравновешенность среды, набор возможностей, предоставляемых городом, и удобство достижения целей (касаемо образования, приложения труда, самореализации)

Рис.4

Итак, мы пришли к следующим выводам. Отказ от изобретений цивилизации и массовое абсолютно безотходное производство, характеризующее первую модель экограда, в современной действительности невозможно. Поэтому и идеальный экоград невозможен. Но на практике можно применить некие модели экогородов. Так, модель №2 является прогрессивной, однако, ее реализация тормозится по экономическим причинам. Но тогда получается, что человечество не может найти средств для спасения природы и, следовательно, не ставит ее сохранение в число приоритетов. Третья модель сдвигает приоритет в сторону человека, тем не менее акцентируя внимание на экологичности среды обитания как средстве достижения комфорта. Если в настоящих условиях разворачивать деятельность в защиту окружающей среды и природы, то переход к третьей модели организации экоградов будет наименее болезненным и максимально востребованным.

Остановимся на характеристике предлагаемой модели. Особенностями экограда новой модели являются следующие черты:

- Относительно небольшая населенность единичного пункта. Ограничение количества жителей продиктовано стремлением решить проблему перенаселенности и повышенной концентрации людей. Экограды должны проектироваться в расчете на число жителей, не превышающее 25 тыс. человек. Согласно исследованиям, такое число жителей способствует созданию благоприятной атмосферы внутри социума.

- Разнообразие планировочной системы населенного пункта. Планировка конкретного экограда должна быть, во-первых, удобна для особенностей его функциональных процессов, а во-вторых, учитывать природные условия его расположения. Т.е. экограду едва ли может подойти на практике какая бы то ни было планировочная схема «идеального города», по сути стремящаяся стать типовой. Оптимальным вариантом станет комбинирование известных схем. Это даст экограду возможность создания уникальных городских пространств.

- Разнообразие типов застройки для разных социальных групп. Данный пункт имеет социальный подтекст. Здесь предлагается эксперимент по созданию сообществ в населении экограда. Для того также, чтобы поселение в экограде было доступным для всех социальных групп людей, предлагается определенная дифференциация застройки. В частности, возможно построить район с индивидуальными жилыми домами для людей, желающих вести хозяйство; район с развитыми индивидуальными жилыми домами коттеджного типа, дающий возможность образования «родового поместия»; район с домами, блокированными по типу «несколько поколений одной семьи» или блокированными в целях экономичности; район фермерских хозяйств и т.д. Такой подход будет способствовать созданию соседств, а значит комфортной психологической обстановке в жилых образованиях.

- Энергетическая автономность, использование природных источников энергии. Использование альтернативных источников энергии не может не добавить плюсы экограду. Должна возрасти доля ветряной, солнечной, геотермальной энергетики. Это даст возможность применять эффективные наукоемкие технологии.

Полнота перехода к альтернативному пути развития населенных мест состоит в создании сети экологических агломераций. Экологическая агломерация понимается как многокомпанентная динамическая система с интенсивными транспортными, производственными и культурными связями. Необходимость объединения в агломерации диктуется следующими соображениями:

- Введение модульного принципа планировки и застройки поселения.

- Путь к повышению эффективности производств соседствующих экоградов за счет интеграции производственных циклов.

- Обеспечение устойчивости систем энергодобычи и энергоснабжения территории агломерации, ресурсной независимости.

- Универсальность агломерации как следствие ее многокомпонентности.

Что касается практического применения концепций, то экограды – специфическая отрасль в градостроительной науке. В начале важно упомянуть про «родственника» экограда – экопоселения. Экопоселки традиционной модели реализовывались с 60-х годов XX века в Европе, Северной Америке и Австралии. Например, в Швеции с 1980 года было реализовано 20 проектов подобных поселений. Примерами могут служить «Солнечная деревня» в Певки (Греция), поселок «Эколония» в Нидерландах, поселок «Анингервик» в Австрии. Но число таких примеров невелико. В России и странах СНГ реализованных проектов экопоселений нет. Экопоселения, как правило, принадлежат к первой или второй модели, обозначенным выше, и не обеспечивают своих жителей полным спектром возможностей.

Ступенью выше хотелось бы расположить наукограды как населенные места с такими формами жизнеустройства, которые объединяли бы жителей общими интересами и имели нерядовую значимость среди других населенных мест. Например, Новосибирский академгородок, основанный академиком М.А. Лаврентьевым. Фактором, обеспечивающим однородность социокультурной среды, здесь выступает наука.

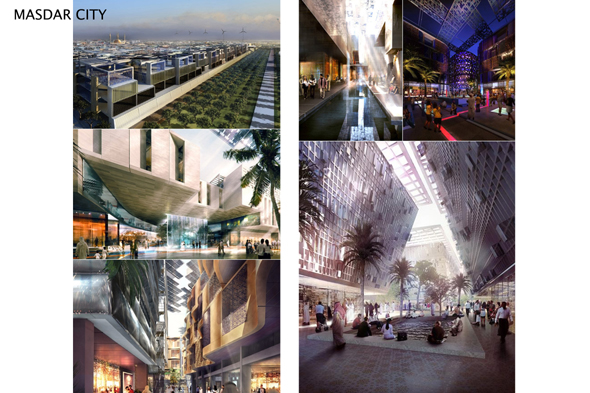

Из современных проектов можно выделить Масдар-Сити (Masdar City) в Объединенных Арабских Эмиратах (рис.5). Проект призван построить эталонно комфортную среду обитания, в которой современная техника органично вписывается в природу. Оригинальная архитектура, создающая прохладный оазис в пустыне, первоочередное внимание благоустройству, любопытные энергетические системы, футуристический транспорт. Но лишение Масдара какой бы то ни было промышленности порождает мысль об однобокости такого градостроительного подхода.

Рис.5

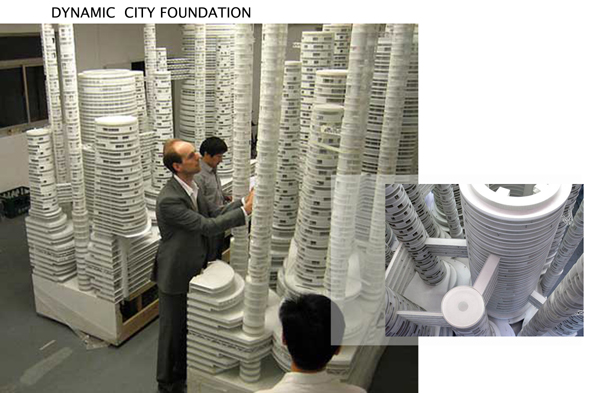

Другой проект – Dynamic City Foundation (рис.6). Основатели проекта – голландский архитектор Невилл Марс (Neville Mars) и его соотечественница Саския Вендель (Saskia Vendel). Это мегаполис, представляющий собой сеть высоченных башен, связанных мостиками на разных уровнях. Здесь суперконцентрированная среда – следствие растущего рынка недвижимости. Сделана ставка на обретение нового стиля жизни, похожего на жизнь в пригороде – общение только с близкими соседями. Но здесь, в противоположность Масдару, попадает под вопрос психологический комфорт. Солнечными генераторами обстановку в гигантском муравейнике уже не исправить – это проблема комплексной экологии города.

Рис.6

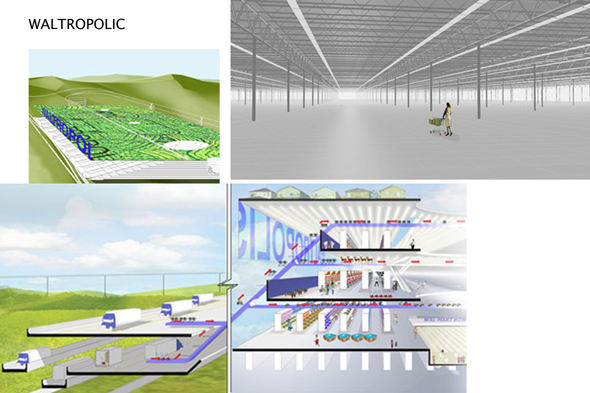

Похожая проблема может ожидать жителей города-магазина Waltropolic (авторы Эмели Андерсен (Emily Andersen), Джефф Диолд (Geoff DeOld) и Кори Холкер (Corey Hoelker). Это среда коммуникаций, но в то же время полная изоляция от естественной среды (рис.7).

Рис.7

Современная действительность убедительно показывает острую необходимость в переосмыслении способов расселения людей и функционирования населенных пунктов. Создание качественно новой системы населенных мест в виде экоградов и экоагломераций изменит нашу жизнь и спасет, даже восстановит, естественную среду. Экограды – это лучшая возможность применения современных достижений науки и техники. Именно они смогут воспринять и позволить реально работать многим научным и техническим изобретениям, не применимым в прежней системе инженерного обеспечения и благоустройства городов и других населенных пунктов. Экограды также социально ориентированный проект. Это градостроительная концепция, учитывающая разработки молодой, но исключительно ценной науки – социологии архитектуры.

Предложенная модель экограда, безусловно, вбирает в себя определенные черты других моделей, ставших традиционными. Но ее достоинство в целостном подходе. Экоград моделируется без попытки разделения трех компонентов: человека, природы и техники. Научно-технический прогресс в этом контексте, давший толчок урбанизации и постепенному запустению деревень, но может и не должен восприниматься как зло. Это жизнь, движение вперед, обновление. Просто при переходе из одной системы организации жизни в другую было упущено что-то важное. Потерянные ценности должны вернуться в новой, применимой к современным условиям форме и восстановить равновесие жизни современных людей.

Библиография

- Голдхоорн Б. К российской модели субурбанизации / Б. Голдхоорн // Проект Россия. – 2005. – №4 (38)

- Глазычев В.Л. Москву вывернет наизнанку: интервью [Электронный ресурс] / В.Л. Глазычев // Prognosis.ru – Режим доступа: http://www.glazychev.ru/publications/interviews/2004-02-25_interview_Moskvu_vyvernet_niznanku.htm (Дата обращения 25.02.2004).

- Сугробов Н.П., Фролов В.В. Строительная экология / Н.П. Сугробов, В.В. Фролов. – М.: Академия, 2004. – 416 с.

- Правильный город решает проблемы цивилизации жутким образом [Электронный ресурс] // Membrana.ru – Режим доступа: http://www.membrana.ru/articles/global/2005/12/02/180500.html (Дата обращения 2.12.2005).

- Гигантский экоград возникает как источник инноваций. [Электронный ресурс] // Membrana.ru – Режим доступа: http://www.membrana.ru/articles/imagination/2009/02/11/192600.html (Дата обращения 11.02.2009).

- Марков Ю. Экопоселения как элемент национальной стратегии [Электронный ресурс] / Ю. Марков // Наука в Сибири. – 2006. – №42 (2577). – Режим доступа: http://www.sbras.ru/HBC/hbc.phtml?14+393+1 (Дата обращения 26.10.2006).