Путинцев Павел Андреевич,

аспирант, старший преподаватель кафедры графического дизайна УралГАХА.

Научный руководитель:

кандидат искусствоведения,

профессор Л.Ю.Салмин.

Уральская государственная архитектурно-художественная академия,

г. Екатеринбург, Россия

К ПРОБЛЕМЕ ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ

УДК 725:721:7.05

В статье рассмотрена проблема физического увядания и экономической невостребованности большой части старого промышленного комплекса России. Описан международный опыт переосмысления индустриального наследия городов, позволяющий вводить в культурный и экономический оборот бывшие производственные здания/территории. Сформулированы некоторые подходы к решению изложенной проблемы.

Ключевые слова: промышленные комплексы, инвестиции, современное искусство, субкультуры, туризм, виртуализация

Время стремительно меняет наш мир день ото дня. Скорость его течения неумолимо возрастает внутри антропогенных ритмов развития. Бытовая предметность всё больше стремится к компактным размерам, как и производственные площади, на которых она берёт своё начало. Некоторые технологии устаревают ещё до их внедрения. И в этом стремительном потоке бытия индустриальная действительность, не так давно верой и правдой служившая человеку, утрачивает роль в своём прежнем виде и качестве. Процесс устаревания производств естественен и неизбежен, поэтому воспринимается как данность. Но с окончанием индустриальной эпохи в воздухе повис закономерный вопрос: что делать со старым промышленным комплексом, часть которого давно позабыта и пылится на задворках цивилизации?

«Мемориальный» путь

Исторический пример — Железоделательный завод, благодаря которому в 1723 году появился город Екатеринбург, давно канул в Лету, завершив один из этапов промышленной эволюции. Сегодня от него остались лишь некоторые детали машинерии, размещённые как экспонаты во дворе Музея истории архитектуры и промышленной техники Урала в Историческом сквере. Но для сердца завода — десятков больших и малых водяных колёс не нашлось места даже в открытом пространстве музейного двора, хотя сам образ колеса был первым символом города, нашедшим своё место на заводском клейме.

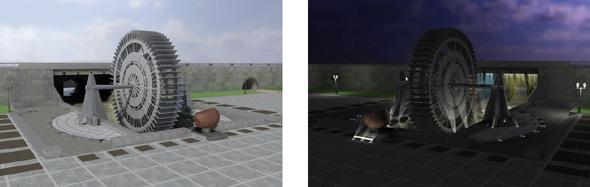

С железоделательным заводом удалось проститься так, что остались памятные артефакты и свидетельства в анналах. Но пространство, в котором он существовал, по сей день остаётся символически неосмысленным. По этому поводу за последнее десятилетие возник целый ряд проектов по наполнению исторического ландшафта смысловыми доминантами в виде художественных объектов. Достаточно вспомнить один из них — «Колесо истории», придуманный в стенах архитектурной академии (УралГАХА) Н. И. Моргуновым, А.А. Барабановым и др., получивший своё развитие в проекте «Символярис» (рис. 1) П. А. Путинцева и Н. В. Матвеевой. Быть может, ситуация когда-то изменится, завод-отец — один такой, и это большая тема, требующая отдельного обсуждения. Инструментарий архитектурно-художественного языка может помочь эффективно решить некоторые вопросы, связанные с культурологическими, средовыми и прочими аспектами конкретного места.

Рис. 1. Проект «Символярис», авторы: П. А. Путинцев, Н. В. Матвеева, УралГАХА, 2007

Острая проблема

У Екатеринбурга сегодня другая проблема — 10,5 тысяч предприятий промышленной сферы, 190 из которых относятся к категории крупных. Как известно, город является крупнейшим центром машиностроения в России и одним из самых больших промышленных городов страны. Естественно, что в эпоху технологических и технических инноваций даже без кризиса судьба предприятий была бы неоднозначна, но с учётом серьёзных экономических изменений минувших полутора лет, затронувших весь мир, сложно говорить о реальных последствиях. Одно ясно точно — весь материальный производственный фонд (цеха, территории и т. п.) не будет востребован современностью в былом объёме и качестве. Поэтому вопросы переосмысления индустриального ландшафта как никогда актуальны.

Инвестиционный и коммерческий пути

Опыт коммерческих усилий по устранению насущных проблем с помощью обыкновенной сдачи заводских площадей в аренду небольшим частным компаниям является наглядным, но не достаточным для решения даже элементарной задачи — физического заполнения всех пустующих производственных территорий, часть из которых медленно саморазрушается и приходит в негодность. Достаточно посмотреть на огромные территории Верх-Исетского завода (ВИЗ), пространство бывшего завода по обработке цветных металлов (ОЦМ) на пр. Ленина — арендаторы не в состоянии объять необъятное. Имеются также и более оптимистические визуальные примеры, такие как медицинский завод ЭМА (рис. 2), часть которого превратилась в один из крупнейших мебельных центров города, пользующихся успехом. Если рассмотреть общероссийские примеры реабилитации некоторых автопроизводств, там иные масштабы и инструменты. Достаточно упомянуть некоторые из появившихся экономических альянсов: Автоваз и Renault, ГАЗ и Chrysler. Сколько бы успешных примеров традиционного экономического переосмысления индустриальной практики мы не продолжили называть, их насчитались бы единицы среди просторов всего промышленного комплекса. Попробуем посмотреть на проблему с другого ракурса, например, с точки зрения художественного осмысления.

Рис. 2. Мебельный центр «ЭМА». Екатеринбург, 2009

Путь артосмысления

В мировой и российской практике известны образцы артпереработки индустриальных объектов и превращения их в центры современного искусства и культуры. Из российских примеров нам знакомы: Винзавод (рис. 3, 4) и Гараж [10] — в Москве, фестиваль ART-завод — в Екатеринбурге. Из европейских, например, центр современного искусства Spinnerei (рис. 5, 6) в Лейпциге. Его девиз гласит: «от хлопка к культуре» («from cotton to culture»), что обозначает связь с бывшей хлопчатобумажной фабрикой, на чьей территории он находится. Лондонская Tate Gallery в 2000 году получила развитие [14], создав очередную обитель современного искусства — Tate Modern в переоборудованном здании бывшей электростанции. В Стокгольме заброшенная фабрика по производству красок Färgfabriken [12] ныне тоже является художественной галерей с одноимённым названием.

Министр культуры РФ Александр Авдеев полтора года назад поделился с Российской газетой своим взглядом на подобные явления: «Есть увлекательный центр современного искусства, созданный на основе «Винзавода». Я там недавно побывал. Поразил сам принцип превращения заводских зданий в творческие мастерские, что соответствует смыслу современного искусства — привносить творческий смысл в самые неожиданные области» [3]. Поразительность вместе с трудоёмкостью, организационной сложностью и невозможностью повсеместного внедрения — принцип хороший, но столь же единичный и по-своему привлекательный, как и некоторые экономически перспективные сюжеты в отечественном автопроме.

Рис. 3. Винзавод. Выставка «BEST OF RUSSIA 2008». Москва, февраль 2009 [11]

Рис. 4. Винзавод. Проект «Яблоки падают одновременно в разных садах». Москва, 4 – 31 июля 2008 [11]

Рис. 5. Здание бывшей хлопчатобумажной фабрики, где ныне находится Центр современного искусства «Spinnerei», Лейпциг [13]

Рис. 6. Центр современного искусства «Spinnerei». Проект «AtelierSerie», автор: Uwe Walter. Лейпциг, 2007 [13]

Проекция на субкультурные потребности и бизнес-сегменты

Пока все думают о том, что делать, любители заброшенных объектов и азартных приключений сделали индустриальное и прочее обветшалое городское наследие своим игровым полигоном. Не секрет, что уже несколько лет существуют ночные городские игры, одна из них — DozoR. Её создатель Алесь Жук характеризует своё детище как «выносящий мозг и вбрасывающий адреналин гибрид Зарницы, Форт Байярда и Что? Где? Когда?» [2]. Он констатирует, что проект приобрел большую популярность среди самых разных людей: играют студенты всех вузов, их преподаватели, деканы; топ-менеджеры всех рангов, вплоть до директоров, в торговых фирмах играют целыми коллективами, играют журналисты, рекламисты и прочие творческие личности; играют военные разных званий и чинов, играют депутаты и чиновники госаппарата. По заявлению Жука, организаторы, продумывая задания к игре, ставят своей целью в том числе привлечение внимания общественности и ответственных лиц к многочисленным заброшенным, недостроенным объектам, которые не только позорят город, лишая его эстетической привлекательности, но и опасны для морального и физического здоровья граждан. По данным официального сайта игры, на 21 января 2010 года в DozoR играют уже 187 городов, подавляющее большинство из которых — российские! Нужно отметить, что DozoR — не единственная ночная игра, как минимум, известны ещё две популярнейшие и относительно старые игры: Энкаунтер и Схватка.

Сегодня все эти игры планомерно перерастают в самостоятельные бизнес-структуры с собственными бюджетами и партнёрскими связями. Инвестиционный интерес к ним существует не только в среде крупных брендов мобильной и спутниковой связи, способных напрямую интегрироваться в игровые процессы. Например, некоторые телеканалы предлагают организаторам сотрудничество в формате реалити-шоу. Логично предположить, что реализация шоу-проектов требует определённых технически оборудованных индустриальных площадей. Другой жизненный пример демонстрирует, как руководители разных компаний пробуют проводить совместно с организаторами игр курсы-тренинги по улучшению межличностных коммуникаций между сотрудниками своих организаций [1] и т. п.

Возможность туристического освоения

Учитывая масштаб и размах ночных игровых мероприятий, а также количество эмоционально вовлечённых в процесс людей, бесполезно отрицать, что позабытые углы городской цивилизации являются весьма популярными и в некотором смысле социально освоенными пространствами. Данный факт заставляет нас обратить внимание на ещё одно значимое урбанистическое явление — индустриальный туризм. Наверное, в силу непризнанности явления официальным сегментом туристической отрасли, а, может, по иным причинам открытых или серьёзных научных исследований найти не удалось. Проводником в этом вопросе служила Википедия, данные сообществ и свидетельства подобных туристов.

В трактовке Википедии [4] индустриальный туризм — это исследование территорий, зданий и инженерных сооружений производственного (не гражданского) или специального назначения, а также любых оставленных (заброшенных) сооружений с целью получения психического и эстетического удовольствия или удовлетворения исследовательского интереса. Это явление обладает многими чертами молодежной субкультуры и на английском языке носит название «urban exploration» (городское исследование). На жаргоне иногда называется термином «сталкерство» (рис. 7, 8). Не будем вдаваться в подробности, упомянем лишь некоторые виды индустриального туризма и городских исследований:

- Посещение оставленных (заброшенных) объектов;

- Проникновение на охраняемые территории, территории действующих промышленных зон и зон, не созданных для нахождения в них людей (инфильтрация);

- Исследование подземных сооружений (диггерство);

- Прогулки по крышам (руфинг, руферство);

- Пассивный и коммерческий индустриальный туризм;

- Урбанизм;

- Индустриальная (промышленная) археология.

Рис. 7. Объект интереса сталкеров. Помещение заброшенного Нефтеперерабатывающего завода. Москва, 2009 [5]

Рис. 8. Объект интереса сталкеров. Инвентарь заброшенного Нефтеперерабатывающего завода. Москва, 2009 [5]

Для людей интересующихся, но не склонных к собственным инициативным проявлениям в сторону индустриального туризма, организуются специальные туры в разные города мира. По данным всё той же Википедии, В Российской Федерации этот вид туризма развит слабо, в отличие от стран Европейского союза и Северной Америки, где он имеет весьма широкое распространение. Источник также сообщает, что существуют специальные туры для бизнесменов, интересующихся промышленностью и находящихся в поиске выгодного вложения средств в производство, что тоже называется индустриальным туризмом.

Вообще, как видно, альтернативные способы реального освоения промышленного наследия, исключающие его прежнее применение, являются достаточно интересными и иногда даже коммерчески привлекательными. Но если вернуться к началу нашего повествования и вспомнить одно только количество существующих производств в Екатеринбурге, то мысль о возможности объятия необъятного кажется по-прежнему утопической. Поэтому какая-то часть физических фондов неизбежно уйдёт в историю — это вопрос времени.

Варианты виртуализации

Есть ещё один способ своеобразного сохранения промзон — виртуализация. Первый вариант виртуализации практически не предполагает взаимодействия конечного потребителя/пользователя с живой индустриальной реальностью. Физическое пространство в данном случае является как бы вдохновителем для творцов, призванных создавать художественные продукты, медиапродукты и т. п. У любого производства есть уникальная мифология, история и дух. Всё это может ложиться в основу сценариев, сюжетов для компьютерных игр, проектов и разножанровых форм виртуальной культуры, что тоже, в свою очередь, может приносить прибыль. И этому есть популярные примеры, например, фантастический фильм «Сайлент Хилл» (рис. 9, 10), снятый Кристофером Гансом в 2006 году на основе мифологии реального шахтёрского города-призрака Централия (США, штат Пенсильвания).

Рис. 9. Индустриальные мотивы лопастей в фильме «Сайлент Хилл», 2006 (кадр из фильма)

Рис. 10. Постапокалиптические архитектурные мотивы в фильме «Сайлент Хилл», 2006 (кадр из фильма)

Второй вариант виртуализации предполагает взаимодействие конечного потребителя с физической реальностью. Индустриальные сооружения обладают довольно большой площадью, которую можно насытить визуальным контентом благодаря проекционным технологиям. Технологии средового проецирования несколько лет существуют на российском рынке. Ещё весной 2005 года, благодаря Группе «Media Arts» и Фонду поддержки экономического развития стран СНГ, Москва увидела световое проекционное шоу на стенах храма Христа Спасителя [9] (рис. 11, 12). Тогда это была революционная технология для всего мира.

Рис. 11. Богородица. Пасхальная световая проекция на внешние стены храма Христа Спасителя. Москва, 2005 [7]

Рис. 12. Библейские сюжеты. Пасхальная световая проекция на внешние стены храма Христа Спасителя. Москва, 2005 [7]

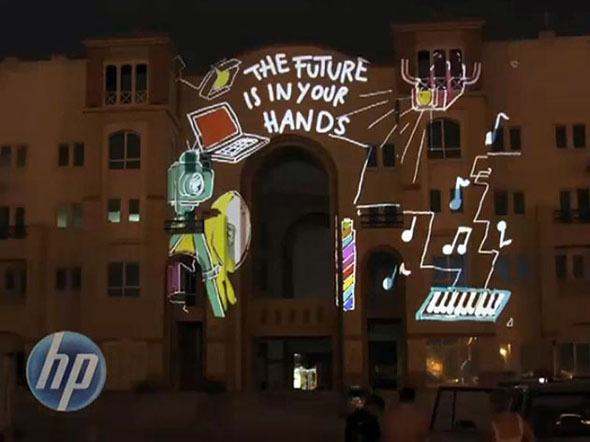

В августе 2008 года Компания PRE совместно с HOPS-Outdoor анонсировала выход в свет нового для российского рынка наружной рекламы продукта — проекционной рекламы на фасаде домов [8]. С помощью проекционных технологий можно было бы организовывать просветительские проекты, коммерческие и шоупространства как альтернативу традиционным областям развлекательной индустрии. Достаточно увидеть работу (рис. 13, 14) агентства OMD Dubai [6], выведшего на рынок ноутбуки HP с помощью проекционной рекламы, чтобы понять выразительные и технологические возможности проекции во взаимодействии со средой.

Также показателен опыт (рис. 15, 16) английского архитектора Криса Бодла (Chris Bodle), который разработал проект «Уровень воды» (Watermarks) [см. там же]. Он получил за него Специальный приз за лучшую активистскую кампанию Osocio, присуждаемый обычным людям и социальным организациям без рекламного и медийного бюджета. Крис проектирует возможные уровни воды на здания в Бристоле. Проекции делают последствия абстрактного глобального потепления очень конкретными.

Рис. 13. Проекционная реклама ноутбуков HP TouchSmart на гражданском здании. Дубай, 2010 [6]

Рис. 14. Проекционная реклама ноутбуков HP TouchSmart на жилом доме. Дубай, 2010 [6]

Рис. 15. Социальный проект «Уровень воды» (Watermarks), автор: Chris Bodle. Бристол, 2009 [6]

Рис. 16. Социальный проект «Уровень воды» (Watermarks), автор: Chris Bodle. Бристол, 2009 [6]

Обсуждаемый путь полной виртуализации или насыщения индустриальных объёмов виртуальными образами интересен и даже кажется, на первый взгляд, наиболее оптимальным, но вновь представляется достаточно тернистым, а эффект — негарантированным.

Основные заключения

Представляется верным вывод о том, что, как и для любой сложной ситуации, универсального выхода для всего индустриального наследия, даже в пределах одного города, не существует. Каждый объект требует индивидуального подхода, изучения и последующего поиска или выбора решения. Некоторые из таких решений обозначены в нашей статье:

- Насытить уже опустевшее место бывшего предприятия символическим смыслом с помощью артобъектов или механических памятников;

- Провести экономические преобразования, направленные на модернизацию производства и имиджевую сторону компании, или ориентированные на трансформацию качества бывшего индустриального пространства, например в ритейл-пространство;

- Преобразовать заводы в обители артиндустрии;

- Сделать индустриальное городское наследие игровым полигоном для некоторых урбанистических течений. Здесь же возможны коммерческие варианты взаимодействия с бизнес-структурами;

- Превратить промышленные зоны в объекты индустриального туризма, как коммерческого, так и некоммерческого;

- Виртуализировать и сохранить в виде культурного или медийного наследия индустриальный ландшафт, предоставив физические фонды предприятий судьбе, либо частично сохранив их.

Библиография

- Гордиенко Ю. Схватка с офлайном [Электронный ресурс] / Ю. Гордиенко // Электронная версия делового журнала «Секрет Фирмы», № 45 (180) от 04.12.2006. — Режим доступа: http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=861041 (дата обращения 04.12.2006).

- Жук А. В чем смысл ночной игры DozoR? [Электронный ресурс] / А. Жук // Официальный сайт ночной игры «DozoR». — Режим доступа: http://classic.dzzzr.ru/e-burg/?section=faq&what=1 (дата обращения 04.04.2010).

- Шевелев И. Культ личностей [Электронный ресурс] / И. Шевелев // Электронная версия издания «Российская газета» (Федеральный выпуск), № 4715 от 25.07.2008 г. — Режим доступа: http://www.rg.ru/2008/07/25/avdeev.html (дата обращения 25.07.2008).

- Индустриальный туризм и городские исследования [Электронный ресурс] / Электронная энциклопедия «Википедия». — Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Индустриальный_туризм (дата обращения 04.04.2010).

- Нефтеперерабатывающий завод [Электронный ресурс] // Urban3p project. — Режим доступа: http://urban3p.ru/object6796/ (дата обращения 15.07.2009)

- Проекционная реклама [Электронный ресурс] / Портал о рекламе «AdMe» («ЭдМи»). — Режим доступа: http://www.adme.ru/kreativnyj-obzor/proekcionnaya-reklama-129405 (дата обращения 31.03.2010).

- Православная пасха — 2005 [Электронный ресурс] / Портал о рекламе «AdMe» («ЭдМи»). — Режим доступа: http://www.adme.ru/tribune/pravoslavnaya-pasha-2005-2545/ (дата обращения 03.05.2005)

- Проекционная реклама гигантских размеров [Электронный ресурс] / Портал AdMe («ЭдМи»). — Режим доступа: http://www.adme.ru/otkrytie/proekcionnaya-reklama-gigantskih-razmerov-76715/ (дата обращения 05.08.2008).

- Световое шоу на стенах храма Христа Спасителя [Электронный ресурс] / Портал «Реклама в России». — Режим доступа: http://www.rwr.ru/news/archive/archive_15498.html (дата обращения 04.05.2005).

- Центр современной культуры «Гараж» [Электронный ресурс]. — Режим доступа http://www.garageccc.ru.

- Центр современного искусства «Винзавод» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://winzavod.ru.

- Färgfabriken art gallery [Электронный ресурс] / Галерея современного искусства «Färgfabriken». — Режим доступа: http://www.fargfabriken.se.

- Spinnerei [Электронный ресурс] / Центр современного искусства «Spinnerei». — Режим доступа: http://www.spinnerei.de.

- Tate Gallery [Электронный ресурс] / Галерея современного искусства «Tate Gallery». — Режим доступа: http://www.tate.org.uk.