Соняк Е.В.

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЖИЛОЙ СРЕДЫ

Жилище – важная часть архитектурной среды города, которая отражает структуру устройства общества, культуры и социальных связей. Глобальные изменения последних десятилетий, произошедшие в России, требуют серьезного пересмотра концепции формирования городской, в частности, жилой среды.

Экспоненциальный характер развития технологий в ХХ веке изменил понимание роли человека в окружающей его среде и сформировал новую модель взаимодействия человека и природы. Так, можно проследить влияние эволюции уровня технологий на взаимодействие человека с жилой средой (рис.1).

В 30-е гг. во взглядах теоретиков архитектуры преобладал крайний функционализм, вызванный общенаучным энтузиазмом в отношении массированного освоения природы. Эта система взглядов на жилище отразилась в продекларированной Ле Корбюзье «машине для жилья», где человек характеризовался как функциональная единица с минимальными личными нуждами.

В 60-е гг. пришло понимание неразрывной связи архитектуры и процессов, протекающих в социуме. Человек стал восприниматься как субъект социального взаимодействия (интеракционализм), что привело к резкому росту количества исследований в области социологии, психологии и смежных дисциплинах.

Современная же культура постиндустриального общества не может ограничиваться технологической и социальной составляющей, и на первый план выходят вопросы понимания всех аспектов человеческой деятельности, взаимодействия и обмена со средовым окружением – коэволюции природы и человека. Актуальным становится применение феноменологической концепции проектирования, когда среда приобретает свойства в зависимости от человека. А значит, архитектура выделяет человеку новую роль – полноправного участника в динамичной структуре жилой среды.

Век компьютерных технологий, характеризующийся развитием высокоростных связей и коммуникаций, придает среде новую структуру социо-культурной реальности. Медиа- (информационная) среда стала неотъемлемой частью современного бытия, однако взаимодействие с не й все чаще становится для человека агрессивным фактором влияния. Появляются новые элементы пространственной среды, новые планировочные структуры и взаимосвязи, в которых сложно ориентироваться. Человеку необходимо дать инструменты взаимодействия с беспорядочным потоком информации, способы ориентации и язык диалога с пространственными структурами. Жилая среда – это сложная структура, которая формируется под воздействием множества факторов, объективных и субъективных (рис.2).

Внешние факторы – объективные показатели, влияющие на жилую среду, чье дальнейшее видоизменение не зависит от взаимодействия с человеком или социумом. Среди них можно выделить: экономическую, экологическую (климатическую), технологическую составляющие.

Внутренние факторы – субъективные показатели, влияющие на жилую среду посредством взаимодействия с человеком или социумом.

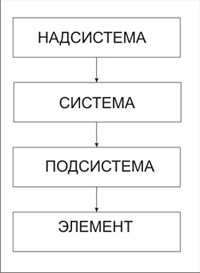

Для анализа системы внутренних факторов применим метод структурного среза. Это позволяет описать поведение человека при самых разнообразных условиях внешней среды, образуя двустороннюю функцию-синтез процессов и иерархических слоев. Структуру процессов выделим в иерархические слои: надсистема → система → подсистема → элемент. Таким образом, в жилой среде мы выделяем четыре основных уровня процессов (схема.1):

|

| Схема 1 |

Второй уровень системы: социальный – характеризуется структурой социальных связей, формальных /неформальных отношений, общением внутри социальной группы и с окружающим социумом. Этот уровень подчиняет интересы индивида интересам социума, и человек воспринимается как представить определенной социальной или профессиональной группы.

Третий уровень подсистемы: психологический – характеризуется субъективными пристрастиями человека, душевными переживаниями (пространства-среды), личными особенностями восприятия окружающего пространства (света-цвета-объема).

Четвертый уровень элементов: физиологический – характеризуется материальными и предметными процессами, ориентацией, удовлетворение основных потребностей, функциональной организация пространства.

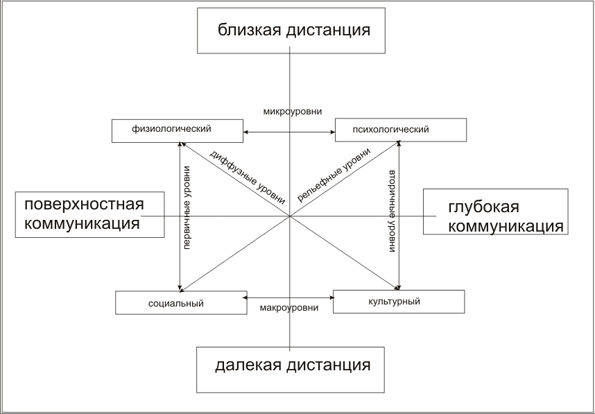

Для построения модели воспользуемся принципом деления пополам. Выделим основные параметры взаимодействия в пространстве – это коммуникация и дистанция (схема.2).

Схема 2

Близкая дистанция характеризует общение в тесном соприкосновении в пространстве, тогда как далекая характеризует разделение социотипов существенным расстоянием, определяемым социальными и культурными показателями развития. Глубокая коммуникация означает плотный информационный обмен, когда в общение вовлекаются все информационные ресурсы. Поверхностная коммуникация происходит при неполном вовлечении в обмен наличных информационных ресурсов с низкой степенью доверия.

Отношения между уровнями характеризуются парами ключевых характеристик:

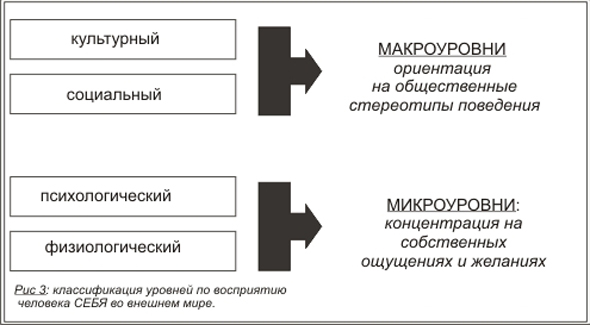

1. Взаимодействие на макро- и микроуровнях (рис.3)

• Нижние этажи иерархии – физический и психологический – протекают на близкой дистанции, то есть внимание человека сфокусировано в узком пространстве и не распылается на другие элементы, иными словами среда этих уровней стимулирует человека работать сосредоточенно и отдыхать без беспокоящих факторов.

• Верхние этажи иерархии – макроуровни коммуникации – социальный и культурный характеризуются далекой дистанцией. Человек контактирует с социумом. Примером макро- и микроуровней в структуре жилой среды выступает система: квартира – дом – жилой район.

2. Взаимодействие диффузных и рельефных уровней (поверхностная и глубокая ориентация) (рис.4)

• Диффузные уровни характеризуются размытой и спонтанной коммуникацией, они не поддаются выявлению типических структур, ибо это зона бессознательного. Физический и интеллектуальный уровень – это склонность человека к интуитивным действиям и мышлению. Реализация данных уровней осуществляется за счет вложенной в пространство концепции развития и взаимодействия.

• Рельефные уровни – ядро общения, которое наиболее осознанно и доступно. Этим отличаются социальный и психологический уровни коммуникации, когда человек принимает осознанные решения, ориентируется в социуме и имеет собственное мнение относительно окружающей среды.

В структуре жилой среды можно явно выделить рельефные уровни коммуникации – места, где происходит взаимодействие человека и социума. В силах архитектора создать оптимальные условия реализации последнего – это пространство лестничной площадки, двора, игрового или спортивного пространства.

3. Взаимодействие первичных и вторичных уровней (рис.5)

• Первичные уровни являются носителями для уровней вторичных. Первичными являются физический и социальный уровни: физическое определяет психологическое, а социальное – культурное. Так, функция пространства может влиять на психологию человека, а социальность пространства (общественная функция) – на интеллектуальное самовыражение человека.

• Вторичные уровни – культурный и психологический – оказывают косвенное воздействие, более тонкое. Это надстройка на базисные уровни, способная оказать коррекцию среды сообразно потребностям человека.

В жилой среде первичными уровнями является материальная среда, напрямую контактирующая с человеком и социумом, но только через вторичный уровень осуществляется «обратная связь», ответ от внутреннего мира человека, способный изменять и корректировать среду в соответствии с задачами и целями человека в ней.

Пространство жилой среды является организмом, на динамику развития которого влияет множество факторов. Традиционно в процессе проектирования учитываются только утилитарные качества среды, а человек воспринимается как объект функционального или социального взаимодействия. Но этого недостаточно. Жилая среда изменяется во времени, а ключевым фактором, провоцирующим развитие, является человек. Поэтому необходимо дать ему инструментарий взаимодействия с ней на уровне планировочной структуры и функциональных связей, то есть ресурс для позитивного развития. Таким образом человек займет свою нишу в процессе проектирования, и среда выйдет на новый уровень развития.

Литература

-

Гуленко В.В. Коммуникативное пространства [Электронный ресурс] / режим доступа: http://www.socioniko.net/ru/articles/comspace.html

-

Кияненко К.В. Архитектура и социальное моделирование жилища / автореф. на соискание ученой степени докт. архитектуры – Москва, 2005

-

Лобанов Л.А. Коммуникативные пространства, как возможность применения структурного подхода в архитектуре [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.a3d.ru/architecture/stat/193

-

Сердюк И.И. Восприятие архитектурной среды. – Львов: Изд.при ЛГУ «Вища школа», 1979

-

Шимко В.М. Архитектурно-дизайнерское проектирование городской среды.-М.: Архитектура-С, 2006

магистрант УралГАХА

Научный руководитель:

кандидат архитектуры,

профессор Дектерев С. А.