Жильцова А.Ю.

К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОМПОЗИЦИИ ЦЕНТРА Г. ЕКАТЕРИНБУРГА

Начиная разговор о центре города, каждый попытается определить для себя его границы, и у многих это получится по-разному: для одних центр города начинается там, где происходит концентрация административных, торговых и культурных учреждений; для других – это помпезная крупномасштабная архитектура и широкие проспекты советского периода; а для третьих он начинается с автомобильных пробок и интенсивных пешеходных потоков. Общепринятого объяснения понятия «городской центр» до сих пор не существует. Мы будем говорить о центре города, прежде всего как об особой функциональной зоне, месте концентрации деловой активности и общественных зданий, объединенных в единую планировочную, архитектурно-пространственную и композиционную систему, где городское население может удовлетворить многообразные культурные и бытовые потребности; как о той части города, которая наиболее существенна для представления о нем в целом, которая призвана ярко и концентрированно отражать его главные черты.

Вторым важным моментом рассматриваемого вопроса, требующим уточнения, является понятие композиции центра города и в целом градостроительной композиции. В современной теории архитектуры существуют многочисленные определения понятия «градостроительная композиция».

Так, например, Колясников В.А. выделяет 3 основные трактовки данного понятия:

- как специфичного предмета (идеальная система);

- как объекта (материальная система);

- как процесса деятельности зодчих.

В связи с многогранностью понятия «композиция» на протяжении всей истории архитектуры существовали и продолжают существовать в настоящее время различные концепции, методы и подходы к формированию и развитию градостроительной композиции. В сгруппированном виде эти подходы можно представить как:

- художественно-эстетический;

- функциональный;

- социальный;

- экологический;

- ландшафтный;

- инженерно-технический;

- историко-преемственный;

- космогонический.

Такие аспекты связаны с выделением одного из факторов, определяющих содержание композиции. Но новейшие градостроительные концепции проявляют тенденцию к слиянию их в единый комплексный подход, на который ориентирована и данная работа. Комплексный подход рассматривает градостроительную композицию как целостную, интегральную систему, которая синтезирует в себе различные аспекты формирования среды. Данная комплексная градостроительная композиция, формирование и развитие которой будет рассматриваться ниже, включает в себя следующие составляющие:

- художественно-эстетическую (художественный смысл, идея и форма, пропорции, ритм);

- функционально-планировочную (соответствие формы плана города и его частей функциональному и экологическому зонированию);

- объемно-пространственная (совокупность объемов и пространств, композиционные узлы, доминанты, оси, выразительные панорамы и силуэты).

Говоря о композиции центра города, важно также уточнить характеристики и уникальные черты самого города. Особенностью г. Екатеринбурга, несомненно, является его роль как центра Екатеринбургской агломерации, Уральского Федерального округа и «третьей столицы». Кроме того, г. Екатеринбург, как большинство крупнейших городов, обладает ценной культурно-исторической средой, в которой сосредоточено большое количество памятников архитектуры, истории, археологии, и именно в этом историческом центре в настоящее время происходит концентрация всех функций, инвестиций, интересов, формируется специфичная зона активности.

Наложение этих двух процессов может привести к уничтожению сложившейся планировочной структуры этой части города, лишению своеобразия, присущего среде за счет приспособления к новым потребностям, перестройки под новые функции.

Развитие же композиции центров крупнейших городов должно происходить в противоположном направлении – по пути выявления и подчеркивания того своеобразия, что отличает данный город от сотен ему подобных.

С такой целью в процессе проектно-экспериментальной деятельности на кафедре «Градостроительства и ландшафтной архитектуры» УралГАХА была разработана градостроительная концепция по развитию композиции центра г. Екатеринбурга, в задачи которой входило сохранение, подчёркивание и усиление выявленных в ходе исследования особенностей города.

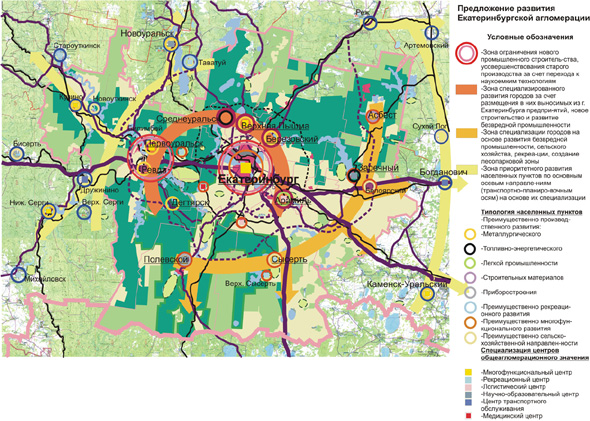

Рис.1.

Отличительной чертой этого концептуального предложения является то, что определение направления развития центра города начинается с рассмотрения положения самого города в структуре агломерации (рис.1).

Во-первых, архитектурная композиция города и его частей в данном случае находит основания в согласованном порядке планировочных осей и узлов системы (как природных, так и урбанистических), в её композиционной целостности.

Во-вторых, это позволяет с учётом общего зонирования и структуры агломерационной системы определить направления и масштабы территориального развития городов, входящих в систему, общий принцип зонирования каждого из них и главные решения по размещению производственных комплексов, общегородских центров, селитебных зон и мест отдыха, а общее транспортно-планировочное решение системы позволяет предусмотреть глубокие вводы в города внутригрупповых транспортных линий и размещение основных транспортных узлов и остановок междугороднего транспорта.

В-третьих, разделение функций между городами в системе определяет размещение главных и специализированных центров системы в том или ином городе, что позволяет обосновать вместимость центров, распространяющих своё влияние не только на данный город, но и на систему; а также определить города, в которых в силу оптимальной экологической и экономической ситуации возможно разместить выносимые из крупнейшего города предприятия соответствующего производственного профиля.

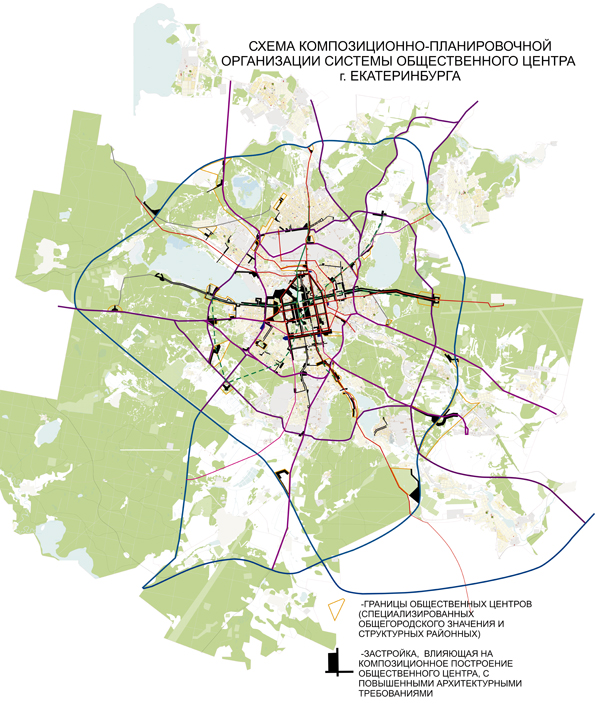

Рис.2.

При дальнейшей разработке композиция центра г. Екатеринбурга была рассмотрена в структуре города (рис.2). Это было необходимо для того, чтобы:

- определить узлы для рассредоточения крупных объектов общегородского значения, характеризующихся массовым скоплением посетителей и транспорта, объектов с функциями, требующими крупномасштабных или высотных зданий для своей деятельности и в целом объектов с функциями, не соответствующими центру города;

- формирование композиции центра осуществлять с учетом существующих и проектируемых транспортных магистралей;

- развивать композицию центра в соответствии с композиционными осями и узлами городской структуры.

Подойдя к формированию непосредственно композиции центра города в границах, определившихся на предыдущих стадиях рассмотрения, важными становятся следующие моменты:

- формирование композиции с учётом выявленных ранее композиционных ориентиров, функциональных и транспортных узлов, природных особенностей (выявление и подчеркивание композиционных осей и узлов возведением имиджевых объектов с яркой современной архитектурой, раскрывающих и формирующих образ города; сохранение, развитие и включение в активную жизнь города его уникальных, отличительных особенностей);

- формирование композиции с учётом особенностей зрительного восприятия (отличия восприятия в движении на транспорте и пешком);

- формирование композиции с учётом психологии восприятия (сценарный метод проектирования с сюжетом, кульминацией и развязкой);

- формирование композиции с учётом разрешения конфликта между пешеходами и транспортом;

- формирование композиции с учётом разрешения проблемы сочетания старого и нового в историческом центре крупнейшего города.

Для Екатеринбурга вышеназванные моменты были решены следующим образом. На пересечении границы города 1845 г., совпадающей с современным малым транспортным кольцом (ул. Челюскинцев, Восточная, Большакова, Московская), и композиционных осей формируются композиционные узлы, которые призваны зафиксировать исторические границы города созданием уникальных объектов, раскрывающих образ места и являющихся яркими сооружениями современной архитектуры.

В данных границах города предполагается ограничить движение личного автотранспорта. Для этого предусматриваются подземные и наземные паркинги в узлах пересечения с основными общегородскими магистралями, а также тоннели и развязки для транзитного движения транспорта из одного района в другой минуя центральную часть города. Эти меры призваны разрешить прежде всего конфликт пешехода и транспорта. Тем более, что это соответствует общей концепции, которая заключается в создании нескольких пешеходных маршрутов, объединяющих основные уникальные объекты города (рис.3).

Рис.3.

Обозначенные маршруты, конечно, условно, но можно подразделить по преобладающей функции находящихся на пути следования объектов и эмоциональному настрою на:

- культурно-познавательный;

- торгово-развлекательный;

- религиозно-поломнический.

Создание таких эмоционально-насыщенных маршрутов, связывающих наиболее крупные здания общегородского значения, ценные культурно-исторические объекты и уникальные места природно-ландшафтного комплекса, сопровождаемые интересными, образными элементами городской среды, должны сформировать комплексную композицию центра города.

Эти маршруты сочетаются с общественным транспортным движением, которое будет улучшено. Кроме того, они учитывают и дальнейшее развитие метрополитена, новые станции, которые также являются узлами притяжения и композиционными акцентами. Наряду с традиционными видами транспорта предусмотрены и такие как воздушная канатная дорога, монорельс.

Кроме маршрутов, естественно, существуют традиционные зоны с жилыми, административно-представительскими, образовательными функциями.

Таким образом, понимание градостроительной композиции как комплексной, интегрирующей категории окружающей среды подразумевает её формирование на всех градостроительных уровнях, с выявлением на каждом из них присущих объекту особенностей и отражение в ней данного взаимовлияния.

Являясь интегрированной структурой, комплексная градостроительная композиция проявляется на каждом уровне по-разному:

- на уровне агломерации, несомненно, приоритетной является функционально-планировочная составляющая;

- в структуре города определяющие – художественно-эстетическая и функционально-планировочная компоненты;

- в границах центрального планировочного района художественно-эстетическая, функционально-планировочная, объёмно-пространственная составляющие наиболее тесно взаимосвязаны. В этом случае приоритет делается на особенности восприятия, от которых зависит степень раскрытия идеи, заложенной в художественно-эстетической композиции, и прочтения принципов функционально-планировочной композиции.

Литература

-

Иконников А.В. Архитектура города. Эстетические проблемы композиции. – М.: Стройиздат, 1972.

-

Колясников В.А. Экологический подход к формированию композиции города. Учебное пособие. – Екатеринбург: изд. УралАРХИ, 1993.

-

Лавров В.А. Город и его общественный центр. – М.: Стройиздат, 1964.

-

Пронин Е.С. Формирование городских центров. – М.: Стройиздат, 1983.

магистрант УралГАХА

Научный руководитель:

кандидат архитектуры,

профессор Лемегов А.В.