Витюк Е.Ю.

ОПТИМАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ ГОРОДА (Тезисы)

Стихийное развитие города на сегодняшний день является одной из важнейших проблем архитектуры. Его организм растет, изменяется, развивается, подчиняясь закону времени. На развитие города влияет множество факторов (экологических, экономических, социальных, политических и т.д.), которые отражаются на городской структуре, характере и типе застройки. Возникает необходимость совмещения жилых функций с активно развивающимися общественными, административными и деловыми. Особенно остро этот вопрос стоит в центральных районах города.

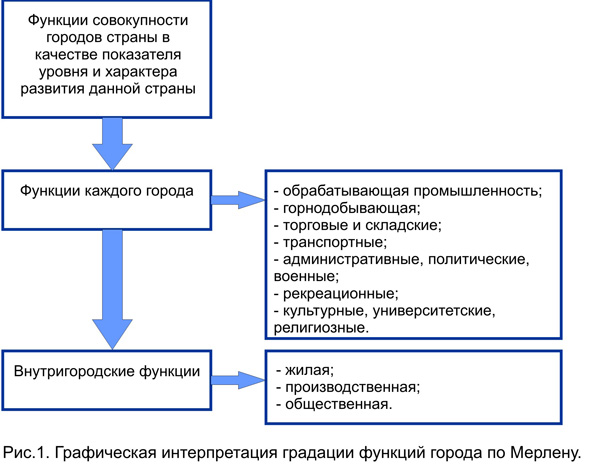

В крупных городах и мегаполисах процесс развития и приобретения новых функций достигает невероятных размеров и протекает с огромной скоростью (рис.1.). В результате происходящих метаморфоз город превращается в огромный неповоротливый организм, где заполнение основано на синтетических отношениях, то есть представляет собой искусственное соединение разностилевой и разнохарактерной застройки с букетом хаотично расположенных функций, соответственно, со сложной транспортной инфраструктурой, не справляющейся с автомобильным потоком и требующей серьезных изменений, реорганизации. Последнее становится одним из главных вопросов в современном городе.

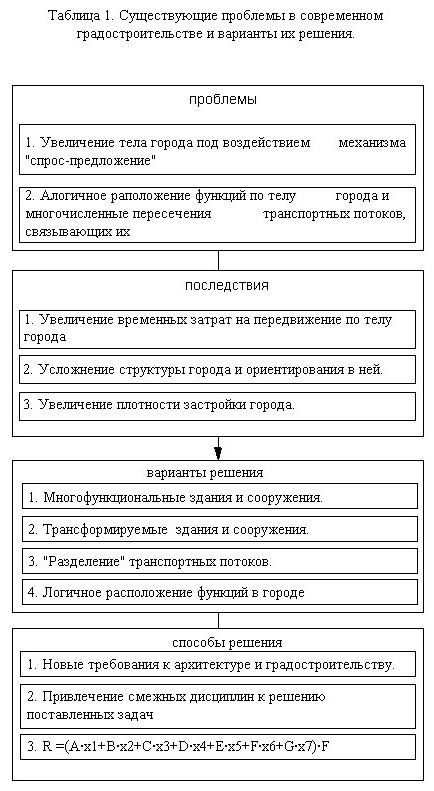

Вследствие нерационального расположения объектов, выполняющих основные городские функции, большое количество различных направлений многократно пересекают друг друга, создавая трудности доступа и перемещения по «телу» города (пробки), что отрицательно сказывается на внутренней организации города, на окружающей среде и на здоровье (физическом и психологическом) людей. Логичное расположение функций по структуре города может стать решением транспортной проблемы, катализатором внутреннего развития, направленного на рациональное использование площадей города.

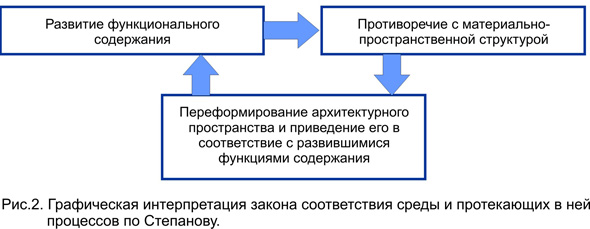

Возрастает потребность в многофункциональной архитектуре, появляются новые типы зданий (рис.2.). Сочетание множества функций в одном объеме создает новые требования и ставит новые вопросы перед проектировщиком. В связи с этим архитектор зачастую проектирует «вслепую», поскольку условия задачи достаточно абстрактны и не дают возможности получения верного решения.

Существует потребность в создании оптимальной модели пространства города с учетом всех функций, необходимых для комфортного проживания, отдыха и работы любого горожанина, их взаимосвязей и рационального расположения, удобства использования, доступности (табл.1.).

Город можно представить в виде сложной многослойной трехмерной матрицы, представляющей собой структурированный код, содержащий информацию о функциях города, его величине, структуре, высотности застройки, плотности – другими словами код города аналогичен ДНК человека. Слоями матрицы являются существующие сферы города (например: инженерные сети, транспорт, жилой фонд и т.д.). Снимая слой за слоем, выделяя элемент за элементом, можно установить иерархию и взаимосвязь между ними. Иначе это действие можно охарактеризовать как переход от решения сложной задачи к набору простых, то есть рекурсия. Элементы города, как клетки живого организма, имеют постоянный состав, разное качество они приобретают благодаря коэффициентам, характеризующим градообразующее, градоформирующее значение, способность к дальнейшему развитию, внутреннюю структуру и т.д.

Оптимальная модель структуры города делает возможным корректирование среды на любом уровне развития. Этот метод способен выявить проблемы города и приблизить его к «идеальному городу».

магистрант УралГАХА

Научные руководители:

к.т.н., профессор Бабич В.Н.

канд. арх., доцент Конева Е.В.

доцент Десятов Л.В.