В

заключение мы попытаемся сначала представить общую картину

социально-экономического развития России с точки зрения концепции

демографических циклов. Совокупные данные источников позволяют

сделать вывод о том, что созданию Российского государства в конце XV века предшествовал

глубокий экосоциальный кризис, после которого начался новый демографический

цикл – первый цикл в рамках российской структуры «государство-элита-народ». В цикле конца XV-XVI веков влияние

демографического фактора проявилось в росте населения, которое привело к отсутствию

свободных земель и крестьянскому малоземелью в некоторых регионах, низкому

уровню потребления основной массы населения, росту цен на хлеб, к уходу

разоренных крестьян в города, к росту городов, к развитию ремесел и торговли. В

середине XVI века появляются частые сообщениях о голоде и эпидемиях и, в целом,

создается обстановка, которая, согласно теории, описывается как предкризисная.

Демографически-структурный подход оказывается особенно полезным при

рассмотрении взаимоотношений внутри структуры «государство-элита-народ» и

анализе того давления, которые оказывало государство на народ и элиту. Это

давление в значительной мере усиливалось техническим и диффузионным факторами и

в итоге привело к демографической катастрофе 1568-1571 годов. Резкое уменьшение

численности населения (в соответствии с теорией) привело к уменьшению ренты и

нарушению социально-экономического равновесия между сословиями. Стремление

восстановить это равновесие проявилось в попытке установления крепостного

права, что (в сочетании с воздействием других факторов) стало причиной кризиса

Смутного времени.

Кризис

не восстановил нарушенного равновесия, попытки установления крепостного права

продолжались и, в конце концов, завершились закрепощением крестьян по Уложению

1649 года. Однако ввиду сопротивления крестьянства закрепощение не привело к

быстрому росту ренты, и положение крестьян в XVII веке оставалось относительно

благоприятным. Период восстановления экономики, начавшийся после двух

катастроф, в соответствии с теорией, характеризовался обилием свободных земель,

низким уровнем ренты и налогов, относительно высоким уровнем потребления и

быстрым ростом населения. Однако вмешательство в этот процесс других факторов

привело к петровской «военной революции» и трансформации структуры, в

результате чего государство резко усилило давление на народ и элиту. Отнятие

ресурсов стало причиной преждевременного Сжатия и кризиса 1723-1726 годов;

Сжатие в центральном регионе продолжалось и в 1730-х годах и временно ослабло

лишь в 1740-х годах, когда был налажен ввоз хлеба из колонизируемых областей

Черноземья.

В

теоретическом контексте, процесс колонизации был самым важным явлением

экономической истории России XVII-XIX веков, в значительной мере смягчавшим

последствия роста населения. Расширение экологической ниши отодвигало кризис

перенаселения и привело к тому, что демографический цикл XVII-XIX веков оказался более

длительным, чем известные европейские и восточные циклы. В этих условиях

большое значение имело перераспределение ресурсов в рамках структуры «государство-элита-народ».

Ослабление государства в середине XVIII века доставило господствующее положение

элите, и дворянство осуществило масштабное перераспределение ресурсов в свою

пользу. Это привело к росту ренты, сужению экологической ниши народа и к голоду

1787-1788 годов; в результате этого кризиса элита была вынуждена временно

отступить, и рента понизилась. Новое резкое увеличение ренты произошло в

1816-1825 годах, следствием чего стало падение потребления и приостановка роста

численности крепостных крестьян, а также новый пик голода и эпидемий в

1847-1849 годах. На этот раз опасность экосоциального кризиса (в сочетании с влиянием

диффузионного фактора) вынудила монархию вмешаться и провести реформу 1861

года. После этой реформы государство вновь заняло господствующее положение в

структуре.

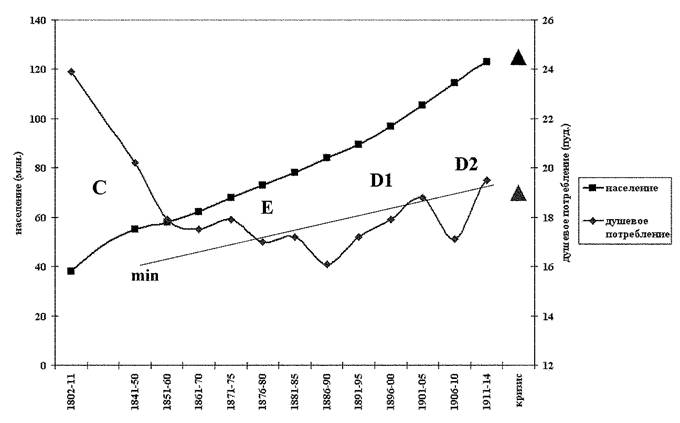

Рис. 6.1.

Численность населения и уровень потребления (душевой чистый сбор за вычетом

экспорта) в Европейской России[1]. Линия

min – минимальная норма душевого потребления.

График

на рис 6.1 описывает протекание второго российского демографического цикла в XIX веке.

Поскольку все познается в сравнении, то мы привлечем для сравнения наиболее

изученный случай английских демографических циклов. Для этого нам придется

вернуться к материалу первой главы и к графику на рис. 1.4. Как отмечалось в

этой главе, в Англии имели место два различных по типу кризиса: кризис типа А

происходил в условиях стационарной экологической ниши – это кризис традиционного

общества, принимающий масштабы демографической катастрофы. Кризис типа В

происходил в условиях расширения экологической ниши, которая, тем не менее,

расширялась недостаточно быстро, чтобы страна могла избежать потрясений. Это

был кризис периода начальной модернизации.

Первый российский

демографический цикл, так же как первый английский цикл, проходил в условиях стационарной

экологической ниши и завершился глобальной демографической катастрофой. В первой

фазе второго цикла, в XVIII веке (рис. 3.8) и в первой половине XIX века (участок С на рис.

6.1) ход процессов, в общем, соответствует классической модели: население

растет, а потребление падает (аналогично участку С на графике

Брауна-Хопкинс).

После реформы 1861 года

положение бывших крепостных крестьян значительно улучшилось, и рост их

численности возобновился. Однако, в соответствии с мальтузианской теорией, рост

населения вызывал уменьшение крестьянских наделов и падение потребления. Под давлением

этого демографического роста и постоянно возникавших голодовок правительство

было вынуждено постепенно уменьшать прямые налоги с крестьян. Крестьянство же

реагировало на голод и нехватку земли, стараясь повысить урожай более

тщательной обработкой наделов и применением удобрений – хотя в целом аграрная

технология оставалась традиционной. Урожайность начала возрастать, и, таким образом,

экологическая ниша стала расширяться. На участке Е мы наблюдаем картину Сжатия,

когда кривая потребления движется почти что вдоль асимптоты, соответствующей

минимальному уровню, но, в отличие от классического случая, население не

стагнирует, а растет – оно растет ровно в той степени, в какой позволяет

увеличение урожайности. Такого участка нет на графике Брауна-Хопкинс, но

возможность такого варианта подробно обоснована в работах Э. Босеруп.

В английском варианте мы наблюдаем резкое

расширение экологической ниши, вызванное агротехнической модернизацией, в

результате которой потребление стало расти, несмотря на рост населения (участок

D на рис. 1.4). В России лишь относительно периода 1895-1913 годов (участки D1

и D2 на рис. 6.1) можно ставить вопрос о том, что рост урожайности начал

обгонять рост населения, но это развитие было неустойчивым, и, если и можно

говорить о начале модернизации, то изменения еще не были достаточными, чтобы

вывести систему из состояния неустойчивости.

В целом, на протяжении второй половины XIX века

потребление балансировало на уровне, близком к минимальной норме, и примерно

половина населения жила в условиях постоянного недоедания. Случайные

воздействия, такие, как войны и большие неурожаи рано или поздно должны были

нарушить это неустойчивое равновесие и привести к кризису. Первый такой кризис

имел место в 1892 году, второй – в 1905-1907 годах, третий начался в 1917

году.

В период первой русской революции демографический фактор

действовал вместе с диффузионным, и это отразилось в совмещении социальной

революции с «революцией вестернизации». В февральской революции 1917 года

главный конфликт – борьба за хлеб и землю, борьба за жизнь – заставил отступить

все остальные проблемы на второй план. «Желудочно-стихийная революция без революционеров»

выявила мощную роль демографического фактора, его огромное значение для

изучения русской истории.

Таким образом, апробация демографически-структурной

теории на материале российской истории показывает, что социально-экономическая

динамика, описываемая этой теорией, составляет основную линию развития

общества. На эту базисную динамику накладываются процессы, индуцированные

другими, в основном внешними, факторами, но характер их действия, в конечном

счете, определяется демографическим фактором. В условиях земельного изобилия,

когда крестьяне имеют значительные запасы, социально-экономическая система

сохраняет достаточную устойчивость, поэтому требуется исключительно сильное

воздействие внешних факторов, чтобы вывести систему из равновесия. Воздействие

внешних факторов сказывается, главным образом, в перераспределении ресурсов

внутри структуры; при этом резкое уменьшение ресурсов народа может привести к

кризису, как это было в 1723-1726, 1787-1788, 1847-1849 годах. Однако, когда в

результате этого сокращения ресурсов начинается голод (то есть радикальным

образом проявляются демографические ограничители), государство и элита

немедленно реагируют на это, возвращая народу, часть ресурсов, и система

возвращается в относительно стабильное состояние. Таким образом, благодаря

наличию ресурсов в отсутствие перенаселения кризисы оказываются временными и

преходящими. Наоборот, в условиях перенаселения демографический фактор

превращается из стабилизирующего фактора в дестабилизирующий, социально-экономическая

система становится неустойчивой и действие внешних факторов, присоединяясь к

действию демографического фактора, рано или поздно (если объем ресурсов не

увеличится) должно разрушить систему. Именно так, в условиях Сжатия и

социальной неустойчивости произошли катастрофы 1568-1572 и 1917-1922 годов. Что

же касается кризиса времен Смуты, то в рамках демографически-структурной теории

этот кризис трактуется как продолжение кризиса 1568-1572 годов.

Из сказанного выше следует, что

демографически-структурная теория оказывается особенно полезной при анализе

кризисов 1601-1618, 1723-1726, 1787-1788, 1847-1849 годов. Классическая неомальтузианская

теория может объяснить катастрофы 1568-1572 и 1917-1922 годов, но недостаточно

эффективна при анализе указанных выше кризисов, для интерпретации которых

необходимо рассмотрение отношений внутри структуры.

Процесс апробации

демографически-структурной теории неразрывно связан с интерпретацией в

контексте этой теории основных фактов российской истории. Как было показано

выше, во многих конкретных случаях эта интерпретация совпадает с

представлениями тех или иных исторических школ и известных историков и, таким

образом, находит подкрепление в уже существующих частных концепциях. В

некоторых случаях она предлагает новое видение проблем, и это обстоятельство,

возможно, требует проведения в данных случаях более подробных

конкретно-исторических исследований, чем те, которые удалось провести автору в

рамках данной работы. Это было бы вполне естественным, поскольку целью любого методологического исследования является не только обобщение достигнутых

результатов, но и постановка задач для конкретных

исследований, обнаружение «белых пятен» и спорных моментов в накопленной

конкретно-исторической базе данных.

В любом случае, необходимо подчеркнуть, что основным

достоинством предлагаемой демографически-структурной интерпретации российской

истории является ее теоретическая цельность и фундированность: используя эту

интерпретацию, мы, в конечном счете, опираемся на исторический опыт других

стран, обобщенный в демографически-структурной теории.

В заключение необходимо отметить, что чрезвычайно важная

роль демографического фактора в историческом процессе является общепризнанной.

Соответственно, большое значение имеют и объяснительные теории, описывающие

действие этого фактора, помогающие понять механизмы социального и

экономического развития. Демографически-структурная теория на настоящий момент

является наиболее современной и детально разработанной из этих теорий и ее

использование – в сочетании с теорией модернизации и некоторыми другими

концепциями – позволяет объяснить значительную часть наблюдаемых явлений

исторического процесса. Это объяснение, разумеется, не исключает возможности

других объяснений с использованием других методологий. В конечном счете, вопрос

о преимуществах той или иной модели может быть решен лишь практикой

исторического исследования – повседневной работой тысяч историков, изучающих

материалы разных стран и разных эпох.