ГЛАВА

IV. ВТОРОЙ РОССИЙСКИЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ЦИКЛ: ПЕРИОД СЖАТИЯ

4.3. Демографически-структурные

процессы в пореформенный период

4.3.1. Процесс модернизации в 1860-1870-х

годах

Главной особенностью социально-экономической истории

пореформенной России была ее сопряженность с процессами модернизации. Как отмечалось

выше, теория модернизации изучает, в первую очередь, процессы, определяемые

факторами диффузии и технических инноваций. Важнейшим проявлением роли

технического фактора была совершившаяся на Западе промышленная революция;

техническое, экономическое, военное превосходство промышленных стран вызвало

мощный процесс диффузии и вестернизации – процесс перенимания западной техники

и западных порядков. Наиболее важным обстоятельством было то, что промышленная

революция обеспечила Англии, Франции и Германии военное превосходство над

другими странами. Если прежде Россия не

чувствовала угрозы со стороны превосходящего в военном отношении противника, то

теперь эта ситуация стала реальностью. «После 1861 года Россия находилась под

прессингом состязания, который ощущали на себе все запоздавшие с модернизацией

государства, – писал автор «теории модернизации» С. Блэк, – и тот факт, что она

имела долгую традицию великодержавия, лишь делал этот прессинг более настойчивым…

Россия чувствовала позади горячее дыхание истории»[1].

Военное ведомство постоянно требовало увеличения

расходов, и это создавало крайне напряжение в государственных финансах. В 1884

году морской министр представил Александру III доклад, в котором писал, что «Россия

без самоубийства не может выйти из ареопага великих держав и заставить забыть о

себе». В ответ министр финансов Н. Х. Бунге указал на бедственное положение и

истощение платежных сил крестьянства: «Идти далее по пути увеличения расходов,

покрываемых займами или непосильными для плательщиков налогами, значило бы...

идти на самоубийство»[2]. Другой

министр финансов, С. Ю. Витте, объясняя тяжелое положение экономики, говорил

Николаю II, что, если сократить армию на четверть или на треть, то найдутся

деньги и для сельского хозяйства[3]. Таким

образом, социальная система находилась под постоянным давлением извне и

изнутри: с одной стороны, военная угроза извне требовала увеличения налогов, с

другой стороны, повышающееся демографическое давление требовало уменьшить налоги[4].

Как и предсказывает демографически-структурная теория, в условиях Сжатия финансовый кризис стал перманентным.

Правительство Александра II искало выход из

создавшегося положения на пути включения России в мировой рынок, рассчитывая на

то, что полученные от экспорта средства, по крайней мере, частично, будут вкладываться

владельцами капиталов в промышленную и военную модернизацию страны. Первым

пунктом этой программы было форсированное строительство железных дорог.

«Сооружение

железных дорог можно назвать не только настоятельной потребностью, но и положительно

важнейшею для будущности России задачей правительства... – докладывал царю

министр финансов М. Х. Рейтерн в 1866 году. – Экономическое положение России

может быть существенно улучшено лишь посредством железных дорог, которые дадут

ценность ее произведениям, и, следовательно, достаточное вознаграждение труду и

безбедный доход с земли; в финансовом отношении можно ожидать существенного

увеличения доходов лишь от улучшения экономического быта, который находится в

зависимости от улучшения путей сообщения; наконец, даже в политическом

отношении возможность скорого передвижения от центра к окраинам должна умножить

силу России»[5].

У государства не было денег на строительство железных

дорог, и М. Х. Рейтерн предпринял новую попытку привлечения иностранного

капитала. В 1866-1870 годах было основано несколько привилегированных компаний

по образцу «Главного общества»; ситуация на западных финансовых рынках на этот

раз была более благоприятной, и компании смогли разместить на них часть своих

акций и облигаций; другая часть была куплена правительством. Началось

интенсивное строительство; в 1866 году в стране было лишь 3543 версты железных

дорог, в 1866-1870 годах было построено 6659 верст, в 1871-1875 годах – еще

7424 версты. Основная масса оборудования для этих дорог доставлялась из-за

границы, стоимость ввозимых машин увеличилась с 7,5 млн. руб. в среднем в

1856-1860 годах до 51,1 млн. руб. в 1876-1880 гг.; ввоз черных металлов (в

основном рельсов) в 1872-1876 годах составлял в среднем 24,5 млн. руб. В

торговом балансе России предметы роскоши для дворянства были впервые оттеснены

на второй план индустриальными товарами. Одновременно строились заводы по

производству паровозов, вагонов, рельсов. К концу 1870-х годов были построены

первенцы русской индустрии: Коломенский, Невский, Сормовский, Обуховский, Балтийский,

Путиловский, Брянский заводы. В 1880 году на машиностроительных заводах было

занято 48 тыс. рабочих, и они давали продукции на 56 млн. руб.; к этому времени

Россия производила в год 250 паровозов и могла полностью обеспечить локомотивами

свои железные дороги. В 1881-1885 гг. ввоз машин уменьшился в среднем до 18,8

млн. руб. в год[6].

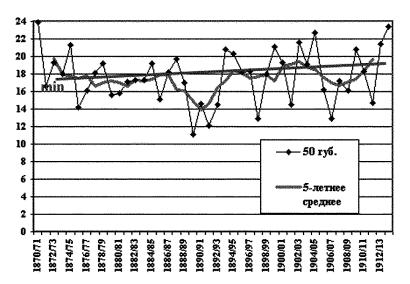

Рис. 4.7. Доходы и расходы бюджета второй половины XIX века в пересчете

на хлеб (млн. пудов)[7].

Таким образом, в России начался процесс

индустриализации, происходивший значительной мере благодаря приливу западных

капиталов. Однако условия привлечения этих капиталов были настолько невыгодны

для казны, что, как оказалось впоследствии, частные железные дороги строились в

основном на средства, полученные от государственных и гарантированных

государством внешних займов. Общий объем этих займов в 1861-1880 годах

составили более 1,6 млрд. руб., и за 1866-1880 годы казна была вынуждена

выплатить 350 млн. рублей процентов по этим займам. В итоге, Россия попала в

долговую кабалу, выплата огромных процентов по займам стала главной статьей

государственных расходов, намного превосходящей военные расходы (рис. 4.7)[8].

Рис. 4.8. Доходы и расходы

бюджета на душу населения в пересчете на хлеб (пудов)[9].

Новые потребности индустриализации вызвали

значительное увеличение расходов казны. Для покрытия этих расходов были

увеличены косвенные налоги, в 1863 году правительство отменило винные откупа и

старинную монополию дворянства на курение вина, разрешив его свободное производство

при уплате акцизного сбора. Питейный доход в 1857-1864 годах увеличился с 73 до

121 млн. руб., но этого оказалось недостаточно, и министр финансов М. Х.

Рейтерн настоял на увеличении подушной подати (которая не увеличивалась уже

сорок лет). В 1861-1867 годах подушная подать возросла в среднем с 95 коп. до 1

руб. 75 коп. с ревизской души (с некоторыми колебаниями по губерниям). В 1863

году был введен налог с недвижимых имуществ в городах. В 1872 году было указано

взимать с помещичьих земель земский сбор, который вскоре стал называться

государственным поземельным налогом. Хотя этот налог был поначалу невелик, его

введение имело принципиальное значение: дворянство лишилось своего старинного

податного иммунитета[10].

В контексте демографически-структурной теории произошедшее

в этот период повышение налогов следует рассматривать как перераспределение

ресурсов в пользу государства, соответствующее его новой ведущей роли в

структуре «государство-элита-народ». Рост хлебных цен, однако,

привел к тому, что в пересчете на хлеб повышение налогов не было столь

значительным. Налоги на душу населения в 1865-1870 годах составляли около 7,5-8

пудов, в то время как в николаевские времена – 7-7,5 пудов.

Что касается общей картины капиталовложений, то, по

подсчетам И. Ф. Гиндина, в 1861-1880 гг. все вложения в ценные бумаги составили

4,5 млрд. руб., в том числе 2,5 млрд. руб. – внутренние вложения и 2 млрд. –

привлеченные иностранные капиталы. Однако из 2,5 млрд. внутренних вложений на

строительство железных дорог было потрачено лишь 108 млн. руб. Таким

образом, вопреки ожиданиям, государству лишь в малой степени удалось привлечь

владельцев капиталов (в частности, помещиков) к модернизации страны. Из 2

млрд. руб. иностранных капиталовложений 1,6 млрд. составляли железнодорожные

займы. Доля иностранных капиталовложений в производственных вложениях

составляла 72%, а в железнодорожном строительстве она была подавляющей[11].

В контексте демографически-структурной теории большое

значение имеет внутренняя динамика элиты; изменение ее материального положения

и появление новых фракций. Хотя торговая буржуазия

существовала в России и ранее, возникновение фабричной промышленности и

огромный рост торговых оборотов привели к качественному изменению положения

купеческого сословия и к формированию новой значительной элитной группы,

торгово-промышленной буржуазии. Мощный толчок этому процессу дала бурная

кампания учреждения новых акционерных обществ в сфере железнодорожного

строительства. «Грюндерская лихорадка» распространилась из этой сферы и на

другие отрасли. Если в 1861 г. в России насчитывалось лишь 78 акционерных

обществ с капиталом в 72 млн. руб., то за 1861-1873 гг. было учреждено 357

акционерных обществ с капиталом в 1116 млн. руб. (причем на 53 железнодорожных

общества приходилось 699 млн. руб. капитала). Число акционерных банков увеличилось

за 1868-1873 гг. с 3 до 42, их пассивы достигли 510 млн. руб.[12]

Помимо железнодорожного строительства, другой важной

новой отраслью была текстильная промышленность. Владельцами текстильных фабрик

Центра были в основном представители московского купечества. В 1870 г. в Москве

было взято 583 купеческих свидетельств первой гильдии, в 1898 г. – 947, причем

свидетельства иногда брались не на определенное лицо, а на банк или фабрику. Преуспевание

«московской» буржуазии было связано с промышленным переворотом, происходившим в

хлопчатобумажной промышленности. В 1860-1880 гг. производство хлопчатобумажных

тканей по стоимости увеличилось почти в пять раз, с 43 до 200 млн. руб.;

дивиденды некоторых предприятий достигали 40, 50 и даже 70 процентов. В

дальнейшем прибыли уменьшились, и в начале XX века обычным дивидендом считалось

10% – тем не менее, текстильное производство было выгоднее других отраслей, и

московские промышленники не стремились к вложению капиталов в тяжелую промышленность.

Что же касается иностранных капиталистов и работавших на их деньги «петербуржцев»,

то для них такое вложение было достаточно привлекательным, так как средний

уровень прибыли в Европе был значительно меньше, чем в России[13].

В пореформенное время московское купечество в целом

придерживалось верноподданнических и монархических убеждений. «Купеческое

большинство, – писал Б. Н. Чичерин, – было вообще невысокого уровня.

Образование было очень мало, а участие к общественному делу, пожалуй, еще меньше»[14]. После

убийства Александра II двести видных московских купцов продемонстрировали свою

верность престолу, вызвавшись охранять наследника во время коронации. Силы

буржуазии постепенно росли, но вплоть до 1905 г.

торгово-промышленные круги не проявляли своих амбиций и не претендовали на долю

власти. В значительной мере это можно объяснить их заинтересованностью в

казенных заказах и той поддержкой, которую оказывало правительство

промышленникам во время экономических кризисов[15]. При

Александре III политика «народного самодержавия» предусматривала защиту

национальной промышленности; в соответствии с пожеланиями буржуазии были увеличены

таможенные пошлины. Тариф 1891 года создал прочную таможенную стену,

ограждавшую промышленность от иностранной конкуренции и обеспечившую

промышленникам высокие нормы прибыли. В то же время правительство пыталось

бороться со спекулятивными тенденциями и строго контролировало биржевые и банковские

операции [16].

Одновременно с появлением новых слоев элиты,

изменилось и положение ее основной массы – дворянства. Освобождение

крестьян породило тяжелый кризис дворянской элиты. Лишенные дарового труда

крепостных барщинные экономии были вынуждены перестраивать свое хозяйство и

многие мелкие помещики разорились. В 1862-1877 годах число помещичьих имений в

Европейской России сократилось на 11 тыс. (8,4 %), 12% дворянской земли перешло

в руки других сословий. В Центральном районе дворяне продали 21% своих земель,

на Черноземье – 12%[17]. В

некоторых районах сокращение дворянского землевладения было значительно

большим, так, в Тверской губернии было ликвидировано 40% помещичьих имений, в

Тульской губернии дворянское землевладение сократилось наполовину. Земли

разорявшихся дворян покупали по большей части купцы и мещане, которые

становились новыми помещиками[18]. Посевы

на частных землях Черноземного района по сравнению с предреформенным десятилетием

уменьшились на 17%[19].

Комиссия для исследования сельского хозяйства,

созданная в 1872 году, усиленно подчеркивала, что крестьянская реформа

поставила в наиболее затруднительное положение помещичьи хозяйства, которые

испытывали «чрезвычайно трудный и тяжелый кризис». В докладе Комиссии

отмечалось, что помещики, пытавшиеся сразу после отмены крепостного права

перейти к применению вольнонаемного труда, должны были от этого отказаться

«вследствие его убыточности». Помещики стали тогда прибегать к «издельной

системе», основанной на обработке барской запашки крестьянами своим инвентарем,

за что крестьяне получали в свое пользование часть помещичьей земли[20]. Этот

новый вариант барщины назывался «отработками», и он устраивал многих крестьян

тем, что не требовалось платить за аренду деньги – у большинства крестьян не

было денег. Но, с другой стороны, о внедрении новых орудий и новой агротехники

при такой системе не могло быть речи – хозяйство велось, как в домашинную

эпоху.

Экономические трудности, переживаемые дворянством,

отразились и в политической сфере. Как отмечалось в предыдущей главе, после

реформы 1861 года значительная часть дворянства перешла в оппозицию, и

аристократическая оппозиция взяла на вооружение лозунги политических свобод и парламентского

представительства. Это была по преимуществу мирная либеральная оппозиция, пытавшаяся

достичь своей цели путем агитации за реформы. Однако

отчаянное положение разорявшегося мелкого дворянства толкало его к более

радикальным средствам борьбы, что проявилось в участии

дворян в движении «народников». Мы более подробно коснемся этой темы в пп.

4.3.10 и 4.3.11.

4.3.3.

Открытие страны для мирового рынка и бум

хлебного экспорта

Строительство железных дорог привело к значительному

перераспределению ресурсов внутри структуры «государство-элита-народ»,

связанному с развитием хлебного экспорта. В прежние времена элита отторгала у

народа часть ресурсов (в данном случае, хлеб), но эти ресурсы не уходили из

страны, часть из них обменивалась дворянами на ремесленные изделия и, таким

образом, возвращалась обратно к народу. Становление системы массового хлебного

экспорта привело к тому, что ресурсы вывозились из страны, что существенно

сокращало экологическую нишу народа и усиливало Сжатие.

До 1850-х годов экспорт хлеба был сравнительно

невелик и не оказывал существенного влияния на потребление внутри страны. В то

же время в открытых для мирового рынка прибалтийских странах еще в XVI-XVII

веках сложилась экономическая система, основанная на экспортной хлебной торговле.

Основной чертой этой системы были барщинные фольварки и обмен хлеба на

импортные предметы потребления для элиты.

В середине XIX века в российской системе

товарооборота произошли существенные изменения. Рост населения в Англии вынудил

английское правительство в 1842 году отменить ввозные пошлины и открыть

английский рынок для ввоза русского хлеба. В 1850-х годах вывоз хлеба из России

увеличился вдвое, до 57 млн. пудов в год, и хлеб стал давать треть доходов от

экспорта[21]. Хлебная

торговля «восточноевропейского» образца постепенно принимала все большие

масштабы, и П. И. Лященко отмечал, что помещики еще до освобождения крестьян

нашли в экспорте хлебов способ реализации создававшегося в их хозяйствах

прибавочного продукта[22].

Но в то время

хлеб, вывозимый из России, производился в основном в Причерноморье, а глубинные

районы, в том числе Черноземье, оставались отрезанными от мировой торговли. Между тем, к примеру, в

Курской губернии у помещиков имелись трехлетние запасы зерна, которое не

находило сбыта[23].

Гагстгаузен отмечал, что благодаря близости к порту поместья в районе Одессы

были вчетверо более прибыльны, чем в районе Киева. «Главнейшая потребность

России заключается в улучшенных путях сообщения», – таков был вывод немецкого

ученого[24].

Рекомендации Гастгаузена в полной мере были

реализованы в 1860-1870-х, когда появились «вывозные» железные дороги. И хотя

крепостничество уже пало, экспортная хлебная торговля сохранила прежний

характер: она была основана на крупном дворянском землевладении, корни которого

вели в крепостническую эпоху.

В 1868 году в район Орла пришла первая железная

дорога, связавшая Черноземье с Ригой. Эффект появления железных дорог был

огромным: если стоимость гужевых перевозок составляла 0,1 коп. за пудо-версту, то

по единому тарифу 1889 года стоимость перевозки на средние расстояния (360-1600

верст) составляла 0,0125 за пудо-версту, то есть в восемь раз меньше. Большое

значение имело также и увеличение скорости перевозок: если в 1860-х годах

средний срок оборота денег в хлебной торговле составлял около одного года, и

для обеспечения прибыли наценка на один пуд равнялась 5-10 коп., то после проведения железных дорог срок

оборота сократился до 25-30 дней, а наценка на пуд уменьшилась до 0,25 коп.[25]

Поскольку цены на европейском рынке были много выше,

чем в Черноземье, то наводнившие регион торговцы начали массовую скупку хлеба

для отправки в Европу. Это вызвало повышение цен на рожь с 38 коп. за пуд в

1861-1865 гг. до 57 коп. в 1869-1873 гг. Повышение цен, в свою очередь, повлекло

за собой повышение арендной платы и цены на землю. В 1871-1880 годах посевы на

частных землях увеличились по сравнению с предшествующим десятилетием на 20%, а

сборы – на 38%. В 1880-х годах посевы увеличились еще на 5% и достигли

максимума – к этому времени все удобные земли региона были уже распаханы[26].

Помещики стали переходить от отработок к денежной аренде; на полученные от

арендаторов деньги они нанимали поденщиков для обработки своих полей. По материалам

обследования 1888-1889 годов в Рязанской губернии помещики сдавали в аренду 40%

своих земель, а другие 40% обрабатывали с помощью батраков; отработки почти не

использовались. Улучшилось и положение с внедрением сельскохозяйственной

техники: за 1876-1879 годы ее потребление в Европейской России увеличилось в

два раза[27].

Таким образом, появление железных дорог открыло

внутренние районы России для мировой торговли и повлекло за собой бум хлебного

экспорта. Если в 1850-х годах среднегодовой экспорт составляя 57 млн. пуд., то

в 1875-1880 годах – 257 млн. пуд.; вывоз хлеба давал 56% всей стоимости экспорта.

Россия стала крупнейшим в мире экспортером хлеба, в 1880-х годах вывозилось 23% от чистого сбора зерновых[28].

В контексте демографически-структурной теории вывоз

четверти чистого сбора означал соответствующее сокращение экологической ниши народа, уменьшение его средств

существования. Ограничений на вывоз хлеба не существовало, и

землевладельцы могли вывозить хлеб из страны, доводя отдельные районы до голода

– например, появление железной дороги в Смоленской губернии сразу же вызвало нехватку

продовольствия[29]. Вывоз

продолжался и в условиях голода, как это было в 1873 году в Поволжье. Либеральная

газета «Неделя» писала: «Среди известий о голоде и невозможности достать хлеб

для нуждающихся неприятно действуют известия о том, что в тех или иных местах

хлеб лежит массами или вывозится за границу... В настоящее время идет сильный

отпуск хлеба от нас в Австрию... Но более всего странным представляется то, что

хлеб вывозится даже из Самарской губернии – той

самой, где люди грызут землю»[30].

Рис. 4.9. Рост производства хлеба по регионам (млн. пуд.)[31]

Вывозился не только хлеб, но и другие продукты. «По

головам голодавшего русского центра, – писал известный публицист И. И. Колышко,

– неслись к Риге, Либаве, Одессе поезда с сибирским маслом, яйцами, мясом...

Русским сахаром откармливала Англия своих свиней, а великоросс пил чай

вприглядку. В Берлине в дни привоза русского мороженого мяса и птицы немцы

обжирались ими до отвала, а великоросс ел мясо лишь по двунадесятым праздникам»[32].

Крупный неурожай, естественно, повышал уровень цен, и

вывозить хлеб становилось менее выгодно, чем продавать его на месте. Однако

средний уровень цен в Европе почти вдвое превышал средний уровень цен в России.

Этот диспаритет цен был вызван не тем, что европейское население больше, чем

русское, нуждалось в хлебе, а тем, что со времен открытия американских рудников

в Европе было больше валюты, золота и серебра. В конце XIX века на каждого

жителя Франции приходилось 32 доллара в драгоценных металлах, а на каждого

жителя России – 7 долларов[33]. Богатые

нации могли платить за хлеб больше, чем русское население, и хлеб, производимый

в помещичьих и отчасти в зажиточных крестьянских хозяйствах, уходил за границу,

несмотря на то, что бедняки голодали. В 1860-х годах пуд ржи стоил в Германии

93 коп., а на Черноземье – 45 коп, в 1880-х годах соответственно 112 и 65 коп.[34]. По

железнодорожному тарифу 1889 года стоимость перевозки до порта Либавы составляла

23 коп., до германской границы – около 25 копеек. Вследствие разницы цен,

намного превосходившей цену транспортировки, хлеб было выгодно вывозить даже в

относительно неурожайные годы, до тех пор, пока создавшаяся в результате вывоза

нехватка продовольствия не компенсирует разницу в ценах. Рыночный механизм

работал таким образом, что в России создавалась нехватка продовольствия.

Мировой рынок работал как насос, выкачивающий из России ее богатства: хлеб,

масло, лес, лен, пеньку и другое сырье[35].

Таким

образом, в России сформировался новый, типичный для восточноевропейской

«фольварочной» экономики, круг товарообмена, в котором зерно, производимое на

помещичьих полях, обменивалось на импортные предметы потребления. Так,

например, в 1907 г. было вывезено хлеба на 431 млн. руб.; взамен были ввезены

высококачественные потребительские товары для высших классов на 180 млн. руб. и

150-200 млн. руб. составили расходы «русских путешественников» за границей

(многие представители русской знати постоянно жили во Франции). Для сравнения,

в том же году, было ввезено машин и промышленного оборудования на 40 млн. руб.,

сельскохозяйственной техники – на 18 млн. руб.[36] Таким

образом, на нужды индустриализации шла лишь небольшая часть

доходов, полученных от хлебного экспорта.

4.3.4.

Динамика производства и потребления

Как отмечалось выше (п. 4.1.1), в первой половине XIX

века в соответствии с мальтузианской теорией рост и уплотнение населения

сопровождались падением потребления, и в 1850-х годах потребление приблизилось

к минимально возможной норме. В стране (в особенности в центральных областях)

ощущалась нехватка хлеба, и резкий рост вывоза в таких условиях мог привести к

голоду. Однако Россия избежала продовольственного кризиса, и,

по-видимому, главной причиной улучшения экономической ситуации стало освобождение

крестьян: использование свободного труда стимулировало расширение посевных

площадей и совершенствование земледельческой технологии, что приводило к росту

урожаев. С 1861-1870 по 1901-1910 гг. средняя урожайность в Европейской России

возросла с сам-3,4 до сам-5,5, а сборы с 1,7 до 3,2 млн. пуд (табл. 4.8).

Рост производства хлеба был неравномерным по

регионам. Наиболее впечатляющий прогресс был достигнут в южном степном

Причерноморье. Это был район новой колонизации, и освоение этих земель было

одним из важнейших факторов экономического развития пореформенной России. За полвека

хлебное производство этого региона увеличилось в 7 раз и достигло 0,7 млрд.

пудов (22% общероссийского производства). Чистые сборы на душу населения достигали

44 пудов (рис. 4.9). В 1895 году 73% производившегося в этом регионе товарного

хлеба вывозилась за границу через черноморские порты[37].

Рис. 4.9. Душевые чистые сборы хлебов в Европейской России и в некоторых

регионах[38].

Совершенно иной характер имело развитие Центрального

региона. Здесь уже давно были освоены все удобные земли, наблюдалось истощение

почв, урожайность оставалась низкой, и сбор хлебов сохранялся на уровне 0,2

млрд. пудов. В расчете на душу населения чистые сборы к началу XX века уменьшились

до 11 пудов; район не обеспечивал себя продовольствием и жил в значительной части за счет ввоза из

других областей.

В Черноземном районе в 1860-1880 гг. наблюдался

небольшой рост, который затем сменился стагнацией. Практически все пригодные

земли были распаханы, и урожаи не росли вплоть до начала XX века, когда

наметилось некоторое оживление сельскохозяйственного производства. Однако, несмотря

на это оживление, рост населения привел к уменьшению душевых чистых сборов до

26 пудов.

|

|

1851-60 |

1861-70 |

1871-80 |

1881-90 |

1891-00 |

1901-10 |

|

Население (млн.) |

58,4 |

62,1 |

69,6 |

79,8 |

91,8 |

108,1 |

|

Зерновые |

||||||

|

Посев (млн. пудов.) |

470 |

468 |

491 |

508 |

523 |

597 |

|

Сбор (млн. пуд.) |

1577 |

1659 |

1890 |

2197 |

2606 |

3209 |

|

Урожайность в самах |

3,4 |

3,5 |

3,9 |

4,3 |

5,0 |

5,4 |

|

Чистый сбор (млн. пуд) |

1107 |

1190 |

1399 |

1690 |

2084 |

2612 |

|

Чистый сбор на душу (пуд) |

19,0 |

19,2 |

20,1 |

21,2 |

22,7 |

24,2 |

|

Вывоз (млн. пуд) |

57 |

102 |

234 |

385 |

441 |

610 |

|

Вывоз на душу (пуд.) |

1,0 |

1,6 |

3,4 |

4,8 |

4,8 |

5,6 |

|

Посев для ввоза (млн. пуд.) |

17 |

29 |

60 |

90 |

88 |

113 |

|

Посев для внутреннего

потребления (млн. пуд.) |

453 |

439 |

431 |

418 |

435 |

484 |

|

Винокурение (млн. пудов) |

62,0 |

70,0 |

58,0 |

49,0 |

40,0 |

44 |

|

Заготовки для армии (млн. пудов) |

35 |

39 |

39 |

39 |

43 |

54 |

|

Потребление (млн. пуд.) |

954 |

980 |

1068 |

1217 |

1559 |

1905 |

|

Потребление на душу (пуд) |

16,3 |

15,8 |

15,3 |

15,3 |

17,0 |

17,6 |

|

Картофель |

||||||

|

Посев (млн. пудов) |

49 |

64 |

80 |

99 |

177 |

248 |

|

Сбор (млн. пудов) |

113 |

223 |

375 |

447 |

896 |

1168 |

|

Чистый сбор (млн. пуд) |

64 |

160 |

295 |

348 |

719 |

920 |

|

Чистый сбор в пересчете на

зерно (млн. пуд.) |

13 |

32 |

59 |

70 |

144 |

184 |

|

Чистый сбор на душу населения (пуд.) |

0,2 |

0,5 |

0,8 |

0,9 |

1,6 |

1,7 |

|

Переработка картофеля на винокурение (млн. пуд.) |

0 |

7 |

66 |

80 |

110 |

147 |

|

Потребление картофеля на душу в переводе на хлеб

(пуд.) |

0,2 |

0,5 |

0,7 |

0,7 |

1,3 |

1,4 |

|

Потребление всех хлебов на душу с учетом картофеля

(пуд) |

16,6 |

16,3 |

16,0 |

15,9 |

18,3 |

19,0 |

Табл. 4.8. Продовольственный баланс по 50 губерниям Европейской России[39].

В целом чистые сборы хлебов в расчете на душу населения

возросли с 18,3 пуда в 1861-70 гг. до 24,2 пуда в 1901-1910 гг. Однако рост

хлебного производства сопровождался бурным ростом экспорта и вплоть до 1890-х

годов не приводил к увеличению потребления. Огромный вывоз приводил к тому,

что, несмотря на рост зернового производства, потребление оставалось на крайне

низком уровне.

Продовольственный баланс страны, кроме чистого сбора

и экспорта, должен учитывать также некоторые другие величины, такие, как

производство картофеля, потребление хлеба на винокурение, закупки армии и т. д.

(табл. 4.8). При построении продовольственных балансов, подобных приведенному в

табл. 4.8, исследователи сталкиваются с трудностям, возникающими из-за

невозможности учета некоторых факторов. В частности, отсутствуют полные данные

о вывозе хлеба в Польшу и Финляндию, о привозе из Сибири, о производстве хлеба

на Северном Кавказе и о доле этого хлеба в общем вывозе. Учет этих факторов

(как показывают данные начала XX века), по-видимому, уменьшил бы цифру вывоза

из Европейской России примерно на 40 млн. пудов[40], что

привело бы к увеличению душевого потребления в 1890-х годах на 0,4 пуда.

Необходимо отметить также, что некоторые специалисты считают заниженными

приводимые в официальных источниках данные об урожаях 1850-1870-х годов; в частности

П. И. Лященко полагал, что надежные статистические сведения об урожаях появляются

лишь после 1877 года[41].

Тем не менее, большинство

исследователей (в том числе А. С. Нифонтов, И. Д. Ковальченко, Б.Н. Миронов)

полагают, что официальные данные, в целом, адекватно отражают динамику

потребления. Таким образом, с учетом упомянутой выше поправки можно с

достаточной уверенностью предполагать, что среднее потребление в 1860-1880

годах не превосходило 17 пудов на душу населения. Эти величины соответствовали

крайне низкому, полуголодному уровню потребления, который сформировался в России

в период перед падением крепостного права. Как отмечалось выше (п. 4.1.1) минимальная

норма потребления с учетом расхода на фураж во второй половине XIX века (ближе

к концу столетия) оценивается в 18,7 пуда.

Рис. 4.10. Население, емкость экологической ниши К (млн. чел.), душевое

потребление и чистый сбор (пуд.) в 1850-1910 гг. (50 губерний).

Как следует из данных,

приводимых в табл. 4.8, в 1880-1910 гг. душевое потребление возросло с 15,9 до

19,0 пуда. Однако минимальная норма потребления также возросла – это был

результат распашки пастбищ и роста потребления зерна в корм скоту. Известный

экономист П. Попов полагал, что в середине XIX века этот расход был невелик, но

он быстро возрастал и к 1912-1913 гг. достиг 678 млн. пудов или 5,7 пуда на

душу населения[42]. Добавляя

этот расход к 15 пудовой норме потребления в пищу, мы получим норму потребления

в 20,7 пуда. С другой стороны, Госплан СССР в начале 1920-х годов определял

норму зерновых кормов в 4,6 пуда на душу сельского населения (или 3,9 пуда на

душу населения)[43]. При

норме питания Госплана в 15,3 пуда на душу это соответствует минимальной норме

потребления в 19,2 пуда, поэтому можно считать, что минимальная норма

потребления увеличилась к 1913 году, по крайней мере, до 19,2 пуда. Таким

образом, хотя потребление и увеличилось, оно не превысило уровня минимальной

нормы. В

целом, можно считать, что на протяжении 1850-1910 гг. потребление оставалось

примерно на уровне минимальной нормы – как в классическом случае экологического

равновесия.

Известный медик профессор Л.

А. Тарасевич на Х Пироговском съезде в 1907 году высказал мнение, что русский

народ находится в состоянии постоянной болезни – недоедания («хроническое неполное

голодание»), причем достаточно небольшого ухудшения, чтобы начались все ужасы

голода[44].

Однако в классическом случае

стационарной экологической ниши на минимальном уровне потребления рост

населения прекращается. В России мы наблюдает другую картину. Как следует из

табл. 4.8, во второй половине XIX века урожайность начинает возрастать, что

приводит к расширению экологической ниши. Мы можем приблизительно подсчитать

объем экологической ниши К, то есть максимальную численность населения, которое

может проживать на территории 50 губерний. Примем за максимально возможную

посевную площадь 1913 года, когда практически все удобные земли были уже

распаханы; с учетом урожайности текущего десятилетия определим максимально

возможный чистый сбор, а затем поделим эту величину на минимальную норму

потребления (18,7 пуда). Мы получим верхнюю кривую К, изображенную на рис.

4.10.

Таким образом, экологическая ниша русского этноса расширялась с ростом

урожайности. Одновременно с расширением

экологической ниши росло и население, причем коэффициент корреляции между

ростом населения и урожайности (и, соответственно, с расширением экологической

ниши) равен 0,99 – то есть население возрастало ровно настолько, насколько позволяло увеличение

урожайности (см. рис. 4.10). Это подтверждается тем, что посев

для внутреннего потребления[45] в

1860-1900 гг. оставался практически постоянным (см. табл. 4.8), то есть

увеличение внутреннего потребления могло происходить только за счет роста

урожайности. Ситуация была такова, что население страны потребляло

сбор с определенной практически постоянной площади посевов, в то время как с

другой, расширяющейся части посевов, хлеб вывозился.

Поскольку потребление

оставалось постоянным примерно на уровне минимальной нормы, то расширение

экологической ниши полностью компенсировалось ростом населения. Население под

действием хронического голода как бы давило на стенки экологической ниши,

раздвигая ее. Как отмечает П. Гатрелл[46], давление

населения приводит к тому, что крестьяне обрабатывают землю более интенсивно и

увеличивают применение удобрений. Корреляция между ростом населения и

урожайности впервые была отмечена А. Фортунатовым на материалах Казанской

губернии; теоретическое обоснование этой зависимости дано на африканских

материалах в известной работе Э. Босеруп[47].

В плане компаративного

анализа можно отметить, что в Африке второй половины XX века имела место

подобная ситуация: потребление стагнировало на уровне минимальной нормы, но

население все же росло за счет расширения экологической ниши (рис. 4.11).

Однако притом, что положение с потреблением как будто не ухудшалось, а, как и в

России, даже немного улучшалось, оно оставалось стабильно тяжелым, причем в

обширном регионе Центральной Африки (так же, как в Центральной России) наблюдалась

типично мальтузианская картина падения душевого потребления (см. рис. 1.6 и

4.9).

При 686 млн. пудов среднего

ежегодного вывоза в 1909-1913 гг. помещики непосредственно поставляли на рынок

275 млн. пудов. Эта, казалось бы, небольшая цифра объясняется тем, что крупные

землевладельцы вели собственное хозяйство лишь на меньшей части своих земель;

другую часть они сдавали в аренду, получая за это около 340 млн. руб. арендной

платы[48]. Чтобы

оплатить аренду, арендаторы должны были продать (если использовать среднюю

экспортную цену) не менее 360 млн. пудов хлеба. В целом с помещичьей земли на

рынок поступало примерно 635 млн. пудов – эта цифра вполне сопоставима с

размерами вывоза.

На связь экспорта с

помещичьим землевладением указывали ранее многие авторы[49].

Конечно, часть поступавшего на рынок зерна поступала с крестьянских земель,

крестьяне были вынуждены продавать часть своего зерна, чтобы оплатить налоги и

купить необходимые промтовары, но это количество (около 700 млн. пудов)

примерно соответствовало потреблению городского населения[50]. Можно

условно представить, что зерно с помещичьих полей шло на экспорт, а зерно с

крестьянских – на внутренний рынок, и тогда получится, что основная часть

помещичьих земель как бы и не принадлежала России, население страны не получало

продовольствия от этих земель, они не входили в состав экологической ниши

русского этноса. Помещики продавали свой хлеб за границу, покупали на эти

деньги заграничные потребительские товары и даже жили частью за границей. На нужды

индустриализации шла лишь очень небольшая часть доходов, полученных от хлебного

экспорта. Таким образом, внутри российской экономики

существовала автономная экономическая система, которая использовала значительную

часть российских земель, но очень мало давала русскому народу, сужая его

экологическую нишу.

Рис. 4.11. Динамика населения и потребления в странах Африки южнее Сахары[51].

Необходимо подчеркнуть, что ситуация

в России не была чем-то особенным; в экономической истории

много примеров, когда дворянство вывозило из страны хлеб, сужая экологическую

нишу своего народа и доводя его до нищеты. Наиболее известный пример такого

рода – это так называемое «второе издание крепостничества», когда дворянство

балтийских стран под воздействием мирового рынка создавало экспортные

хозяйства, фольварки, – и не только отнимало хлеб у своих крестьян, но и низводило

их до положения, близкого к рабству. «Зерно, повсюду, где оно служило предметом

широкой экспортной торговли, работало на “феодализацию”»…- писал Фернан Бродель[52]. В этом

смысле русский хлебный экспорт был остатком феодализма, он был основан на

феодальном по происхождению крупном землевладении, и на той власти, которую еще

сохраняло русское дворянство. Напомним, что согласно

современным воззрениям уничтожение крупного землевладения является необходимым

элементом «революции модернизации» – это теоретическое

положение было сформулировано одним из создателей теории модернизации С. Блэком

на основе обобщения опыта социальных революций и реформ в развивающихся странах[53].

Представление о том, какой уровень потребления нужно

иметь, чтобы достичь социальной стабильности, дает сравнение России с другими

государствами.

|

Страна |

Произ-водство |

Потреб-ление |

Импорт (+) или экспорт(-) |

Страна |

Произ-водство |

Потреб-ление |

Импорт (+) или экспорт(-) |

|

Франция |

30,2 |

33,6 |

+3,4 |

Бельгия |

23,7 |

27,2 |

+3,5 |

|

Австро-Венгрия |

27,4 |

23,8 |

-3,6 |

Велико-британия |

12,5 |

26,4 |

+13,9 |

|

Германия |

24,2 |

27,8 |

+3,6 |

Россия |

24,3 |

19,5 |

-4,8 |

Табл.

4.9. Чистый остаток хлебов и картофеля (в пересчете на хлеб 1:4) после вычета

посевного материала («производство») и остаток с учетом экспорта и импорта («потребление»)

на душу населения в конце XIX века[54].

(Расход на винокурение и армию здесь не учитывается).

Следует признать, что даже по сравнению с

густонаселенными европейскими странами душевое производство хлеба в России было

сравнительно невелико, примерно как в Германии и Бельгии. Но в то время как

Германия, Бельгия и другие страны ввозили зерно, Россия его вывозила, и в результате

уровень потребления в России был намного ниже, чем в других странах Европы.

Рис. 4.12. Душевой чистый

остаток хлебов за вычетом посева и вывоза по 50 губерниям Европейской России[55].

Прямая min – минимальная норма потребления.

Таким образом, уровень потребления в России далеко

отставал от западных стран, и был близок к минимальной норме потребления. В данном

случае речь идет о потреблении хлеба – основного продукта питания. Что касается

потребления продуктов животноводства, то отставание от стран Европы было еще

большим. «Если сравнивать потребление у нас и в Европе, – говорил С. Ю. Витте

на заседании Совета министров 17 марта 1899 года, – то средний размер его на

душу составляет в России четвертую или пятую часть того, что в других странах

признается необходимым для обычного существования»[56].

Нужно учесть при этом, что при среднем потреблении,

близком к минимальной норме, в силу статистического разброса потребление половины населения оказывается меньше

среднего и существенно меньше нормы. И хотя по объемам

производства страна была более-менее обеспечена хлебом, политика форсирования

вывоза приводила к тому, что среднее потребление балансировало на уровне голодного

минимума и примерно половина населения жила в условиях постоянного недоедания.

Р. А. Белоусов называет нехватку продовольствия острой, хронической болезнью

социального строя России, а причинами создавшегося положения – быстрый рост

населения, растущий экспорт и имущественную диффренциацию крестьянского населения[57]. Как уже

отмечалось, демографически-структурная теория особо

акцентирует роль имущественной дифференциации. Причем необходимо отметить, что

с развитием рынка имущественная дифференциация нарастала. «Законы

капитализма сильнейшим образом стимулировали расслоение общинного крестьянства,

– отмечает Л. В. Милов. – На всей территории исторического ядра Российского

государства процесс расслоения привел к созданию огромного слоя однолошадных и

безлошадных крестьян, составлявших от 50 до 65% всех крестьянских дворов. Социальное

напряжение, порожденное такой асимметрией расслоения, дополнялось общей

проблемой нарастания парадоксального малоземелья при одновременном

существовании дворянских латифундий. Эти два факта… лежали в основе

грандиозного аграрного кризиса, который, в конечном счете, привел страну к трем

русским революциям»[58].

Таким

образом, на протяжении полувекового Сжатия Россия балансировала на грани

голода, это было состояние неустойчивого равновесия, которое в любой момент

могло быть нарушено действием случайных факторов. Факторами, поддерживавшими

это равновесие, были авторитет освободившей крестьян царской власти и традиционный

крестьянский менталитет, составными частями которого было долготерпение и

фатализм. Еще одним, едва ли не важнейшим, благоприятным обстоятельством был

внешний мир. Единственная война, которую вела Россия в 1861-1903 годах, была

«маленькая победоносная война» с Турцией, популярная в народе война за освобождение

«братушек-славян». Но неудачная война и потеря авторитета самодержавия могли

привести к тому, что полуголодное население откажется подчиняться властям.

Наряду с войной, другим опасным случайным фактором было

сочетание неурожайных лет. Специфика сельского

хозяйства России заключалась в том, что урожаи сильно колебались. Подсчитано,

что отношение максимального урожая ржи к минимальному в 1901-1910 годах

составляло в России 1,67, во Франции – 1,28, в Германии -1,18[59].

Как показал С. Уикрофт, урожаи сильно колебались не

только год от года, но в среднем по пятилетиям[60].

В некоторых случаях это вводило

в заблуждение исследователей, которые сравнивали отдельные, произвольно выбранные

пятилетия и на основе этого сравнения делали далеко идущие выводы. Так,

например, А. Гершенкрон, сравнивая пятилетия 1870-1874 и 1896-1900 гг., пришел

к выводу об уменьшении душевого потребления в конце XIX века[61].

П. Грегори, сравнивая пятилетия 1885-1889 и 1897-1901 гг., напротив, сделал вывод

о значительном росте потребления зерна в аграрных хозяйствах (к тому же П.

Грегори не учитывал потребление овса и ряда других культур и вел исчисление не

в натуральных, а стоимостных показателях, что завышало результат ввиду опережающего

роста производства более дорогих - но не более калорийных – хлебов)[62].

График С. Уикфорта не учитывает расходы на посев и

поэтому не дает реальной картины изменения потребления хлеба в сравнении с

минимальной нормой. Поскольку соответствующие данные в литературе отсутствуют,

то нам пришлось провести конкретно-историческое исследование с использованием

статистических источников; в результате проведенной работы был построен график,

изображенный на рис. 4.12. Этот график наглядно показывает,

что на протяжении полувекового периода в России было два промежутка

концентрации неурожайных лет, именно 1889-1892 гг. и 1905-1908 гг. В эти годы

среднее потребление падало ниже минимальной нормы и недоедала уже не половина,

а большая часть населения. Падение потребления

стимулировало всплески народного недовольства; в 1905-1906 гг. такой период

массового недовольства совпал с временным ослаблением авторитета самодержавия;

это привело к революции 1905-1907 гг.

4.3.5.

Положение различных групп крестьянства

В восприятии крестьян основное содержание экономических

процессов того времени заключалось в нарастающем малоземелье. В 1861

году на душу сельского населения приходилось 4,8 дес. надельной земли, в 1880

г. – 3,5 дес., в 1900 г. – 2,6 дес., в 1914 г. – 2,0 дес[63]. При этом

демографически-структурная теория акцентирует то обстоятельство, что ситуация

осложнялась неравномерным распределением земли среди крестьян. Две

половины населения, «благополучная» и «голодающая», примерно соответствовали

двум категориям крестьян, бывшим государственным и бывшим крепостным

крестьянам. Представляет интерес оценить, каковы были чистые сборы на душу

населения у этих двух категорий крестьянства. К 1877 году душевая

обеспеченность землей по сравнению с 1861 годом уменьшилась и составляла в среднем

по Черноземью для помещичьих крестьян 1,08 десятины, для государственных

крестьян – 1,9 десятины. Известно, что малоземельные крестьяне сеяли на десятину

надела немного меньше, чем многоземельные, а продуктивность на десятину посева

была практически одинаковой[64]. Поэтому

если мы будем считать средний сбор на десятину надела одинаковым, то это может

лишь немного завысить чистые сборы у бывших помещичьих крестьян и занизить их у

крестьян государственных. Таким образом, можно примерно оценить душевой чистый

сбор у помещичьих и государственных крестьян (см. табл. 4.10) .

|

|

Черноземный

район |

Центральный

район |

||

|

Категории

крестьян → |

Бывшие помещичьи на выкупе |

Бывшие

государственные |

Бывшие помещичьи на выкупе |

Бывшие государственные |

|

Средний душевой надел в 1877

г. (дес.) |

1,08 |

1,91 |

1,72 |

2,11 |

|

Чистый сбор на десятину в

1870-е гг. (пуд.) |

15,1 |

15,1 |

6,9 |

6,9 |

|

Чистый сбор на душу в 1870-е

гг. (пуд.) |

16,3 |

28,9 |

11,8 |

14,5 |

|

Повинности с души в 1870-е

гг. |

8,2 |

7,0 |

7,1 |

4,9 |

Табл. 4.10. Оценка душевых чистых сборов бывших помещичьих и государственных

крестьян[65].

Таким образом, на Черноземье государственные

крестьяне могли получать со своих наделов 29 пудов на душу, а бывшие помещичьи крестьяне

– 16 пудов хлеба на душу.

В целом душевые сборы на наделах бывших помещичьих

крестьян не очень отличались от дореформенных – уже тогда помещики оставляли крестьянам

лишь такое количество земли, которого только-только хватало на пропитание.

Однако с тех пор в результате роста населения площадь пастбищ сократилась, и к

тому же при разделе земли подавляющая часть непашенных угодий осталась у

помещиков – поэтому крестьянам приходилось тратить дополнительные средства на

аренду пастбищ или использовать часть овса на корм скоту. Э. Вольф придает

утрате крестьянами пастбищ и лесных угодий настолько большое значение, что

говорит об «экологическом кризисе», поразившем крестьянское хозяйство в

результате нарушения необходимого баланса между земледелием и

животноводством[66].

В этих условиях, имея минимальные наделы, крестьяне

должны были платить оброки, налоги и выкупные платежи. Одним из первых экономистов,

попытавшихся оценить, могут ли крестьяне нести эти повинности, был Ю. Янсон. Опираясь

на данные Янсона, можно подсчитать, что государственные крестьяне Черноземья

должны были платить в 70-х годах в среднем сумму, эквивалентную 7,0 пудам хлеба

с души; помещичьи крестьяне на выкупе должны были платить 8,2 пудов, крестьяне,

оставшиеся на оброке – 9,8. Собственно государственные налоги (подушная подать,

земские и мирские) в этих суммах были эквивалентны в среднем 3,3 пудам хлеба[67].

Государственные крестьяне, имея в среднем 29 пудов

хлеба на душу, могли продать 7 пудов, чтобы заплатить налоги, и им оставалось

достаточно хлеба на потребление. Эти крестьяне составляли основу достаточно

многочисленной прослойки зажиточных «сельских обывателей». В Курском уезде, например,

в 1881-1882 годах четвертая часть всех крестьянских дворов имела по меньшей

мере 3 лошади[68].

Таким образом, среди русских крестьян выделялись две

основные и примерно равные по численности группы, одна из которых –

государственные крестьяне – жила довольно зажиточно, а другая – бывшие

крепостные – была обречена на бедность. Это

положение было унаследовано от эпохи крепостного права, и оно было одним из

главных обстоятельств, определявших дальнейшее развитие страны. В различных

районах достаток и бедность были смешаны в разных пропорциях. В Центральном

районе преобладали бывшие крепостные, на Черноземье две группы крестьян были

примерно равны, далее на юге и востоке, в Степном крае, в Среднем и Нижнем Поволжье,

в Предуралье, на Вятке преобладали государственные крестьяне. Достаток крестьян

увеличивался от центра к окраинам; это было обусловлено тем, что на окраинах

было больше земли и тем, что там, сравнительно с Центром, позже стало

развиваться крепостное право. В тогдашней России наряду с нищим Центром существовали

настоящие края изобилия, например, в Самарской губернии государственные

крестьяне имели наделы в среднем 4,1 дес. на душу (1878 год). В 1889 году в

Новоузенском уезде, на юго-востоке этой губернии, половина крестьян жила в

хозяйствах, имевших не менее 4 лошадей[69]. Другая

богатая область, Степное Причерноморье, была знаменита не только своим

благодатным климатом, но и тем, что после освобождения государственные

крестьяне имели там огромные наделы – в среднем 5,8 десятины на душу всего населения[70]. По

данным социологических обследований в Херсонской губернии потреблялось в пищу в

среднем 29 пудов хлеба на душу (1898 год). Высокий уровень жизни проявлялся в более

низкой смертности, что вместе с притоком мигрантов обеспечивало быстрый рост

населения. За 1861-1914 годы население Степного района возросло в 3,1 раза, а

население Центра и Черноземья – только в 1,7 раза[71].

При таких обстоятельствах массовое переселение на

окраины было бы естественным решением проблемы, но условия освобождения были

таковы, что разорившийся крестьянин не мог продать свой надел и переселиться в

другие края. Первые 9 лет после 1861 года крестьяне не могли отказаться от

надела; позднее они могли продать надел, но при продаже невыкупленной до конца

земли деньги получало государство – таким образом, крестьянин терял все, что

заплатил раньше, и на такие условия соглашались немногие. С разрешения «мира»

можно было сдать надел в аренду одному из сельчан, а самому идти на заработки в

город, но в этом варианте временный фабричный рабочий, по сути, оставался

крестьянином: ведь он сохранял в деревне семью, хозяйство и по всем документам

числился жителем такой-то деревни[72].

Одним из основных способов получения дополнительного

заработка была аренда помещичьей земли или работа на помещика. В 1877 году у

бывших помещичьих крестьян Черноземья было 5,6 млн. дес. надельной земли (21%

ко всей частной и надельной земле), у государственных крестьян – 10,5 млн. дес.

(39%), у дворян было 8,6 млн. дес. частной земли (32%), у купцов и горожан –

1,1 млн. дес. (4%), кроме того, было еще 0,8 млн. дес. (3%) частной земли,

купленной крестьянами у помещиков[73]. Частная

земля дворян и купцов сдавалась крестьянам в аренду или обрабатывалась с

помощью батраков. По расчетам А. М. Анфимова арендная плата на Черноземье в

1887/88 году составляла 52% валового урожая, в 1901 году – 42% [74].

Прежде всего, необходимо оценить относительную

величину арендной платы, понять, много это или мало – 40-50% урожая? Массовая

аренда земли у частных землевладельцев была новым явлением российской истории,

в крепостной период ее не существовало, поэтому сравнение возможно только с

временами до введения крепостного права или с другими странами. В конце XVI

века обычная арендная плата составляла 1/6-1/5 урожая, то есть была много

меньше – но в те времена было изобилие свободных земель. Норма арендной платы в

половину урожая была характерна для перенаселенных стран, где рабочая сила была

дешева, например, для Китая в середине XIX века. Как правило, в начале «векового

цикла», при наличии свободных земель, арендная плата была низкой, а затем по

мере роста населения и обострения аграрного кризиса она возрастала, например, с

начала XVI по середину XVII арендная плата увеличилась во Франции с 20% до 50%

урожая. Таким образом, величина арендной платы в 40-50% ,

наблюдавшаяся в России во второй половине XIX века, характерна для периодов перенаселения

и аграрного кризиса; это было свидетельство острой нехватки пашен[75].

Как ни тяжелы были условия аренды и найма, часть

урожая с частных земель доставалась крестьянам. В 80-х годах крестьянин получал

от аренды примерно 1/3 чистого сбора; при временном найме батраков крестьяне получали

меньше, примерно 1/4 часть сбора[76]. С

другой стороны, часть частных земель принадлежала крестьянам, и эта часть

постепенно увеличивалась, но за эти земли приходилось платить в рассрочку, и в

первые годы покупка давала крестьянину не больше, чем аренда. Все эти многообразные

обстоятельства практически невозможно учесть, и остается предположить, что при

грубой оценке крестьяне получали с частных земель от 1/4 до 1/3 чистого сбора.

В этом случае их среднее потребление увеличивалось

на соответствующую величину (см.

табл. 4.11).

В этом расчете не учтены доходы от животноводства, от

несельскохозяйственных промыслов, от отходничества. С другой стороны, не учтены

и многие расходы: затраты на одежу и обувь, на топливо и т.д. Таким образом, приведенные

цифры указывают лишь на тенденцию в зерновом производстве, но, тем не менее,

они позволяют утверждать, что ее общее направление было понижательным.

|

|

1861-70 |

1871-80 |

1881-90 |

1891-1900 |

1901-1910 |

1911-1914 |

|

Сельское население (млн.) |

10,1 |

11,6 |

13,0 |

13,0 |

15,2 |

18,0 |

|

Посев зерновых (млн. пуд.) |

112 |

112 |

107 |

95 |

100 |

100 |

|

Урожайность |

3,9 |

4,3 |

4,6 |

5,0 |

5,3 |

5,8 |

|

Чистый сбор зерна (млн. пуд.) |

321 |

376 |

385 |

378 |

432 |

475 |

|

Чистый сбор зерна и картофеля (млн. пуд.) |

330 |

391 |

402 |

410 |

475 |

530 |

|

Доля частных земель (%) |

28 |

34 |

38 |

37 |

37 |

37 |

|

Чистый сбор зерна и картофеля на крестьянских землях на душу

сельского населения (пуд.) |

23,5 |

22,2 |

19,1 |

19,8 |

19,8 |

18,5 |

|

Чистый сбор на частных землях на душу сельского населения (пуд.) |

9,2 |

11,7 |

11,8 |

11,8 |

11,6 |

10,9 |

|

Душевой сбор с учетом аренды,

купчих земель и заработков у местных помещиков (пуд.) |

25,8-26,5 |

25,1-26,0 |

22,1-23,1 |

22,7-23,7 |

22,7-23,6 |

21,3-22,2 |

|

Казенные платежи на душу (без мирских) (пуд.) |

|

5,4 |

4,5 |

4,2 |

|

|

|

Остаток на потребление после

вычета платежей |

|

19,7-20,6 |

17,6-18,6 |

18,5-19,5 |

|

|

Табл. 4.11.Чистый сбор зерновых и картофеля (в переводе на зерно 1:5) на

крестьянских и частных землях в Черноземном районе[77].

Известный экономист Л. Н. Маресс провел более

детальный анализ доходов крестьян Черноземья от аренды и купчих земель в 1883-1892

годах. В частности, Л. Н Маресс подсчитал средний душевой чистый сбор с надельных,

арендных и купчих земель, а также процент крестьянского населения, имеющего

душевой сбор ниже минимального уровня, определенного им в 19 пудов (табл.

4.12).

Данные табл. 4.12 показывают большое различие в

положении крестьян в различных губерниях, причем выделяются две группы

губерний: бедная северная (Тульская, Рязанская и Орловская) и зажиточная южная

(Воронежская, Курская, Тамбовская, Пензенская). В северной группе до освобождения

преобладали помещичьи крестьяне, и наделы здесь были меньше, чем в южной

группе; в южной группе, наоборот, преобладали государственные крестьяне. В

итоге мы видим, что сбор с крестьянских земель в северной группе, даже без

учета арендной платы и налогов, не достигал необходимого минимума. Положение,

вдобавок, осложнялось сильной неравномерностью распределения доходов внутри губерний.

В результате этой неравномерности даже в зажиточной Тамбовской губернии 54%

населения имело доходы от местного земледелия ниже

минимального уровня.

Таким образом, местное сельское хозяйство не

обеспечивало большинство населения Черноземья даже минимальным доходом. Местное

ремесло было не развито, и беднякам оставалось лишь идти в отход за пределы Черноземья.

|

Губерния |

Душевой

чистый сбор |

Процент крестьян со сбором ниже мининимального |

Средний

душевой надел в 1877 г. |

Урожайность

на крестьянских наделах в 1881-1890 гг. |

%

государственных крестьян в 1859 г. |

|

Тульская |

18,1 |

87 |

1,26 |

3,6 |

19 |

|

Рязанская |

18,7 |

80 |

1,33 |

4,4 |

35 |

|

Орловская |

18,8 |

92 |

1,36 |

3,9 |

36 |

|

Пензенская |

22,7 |

61 |

1,54 |

4,2 |

47 |

|

Воронежская |

23,2 |

53 |

1,78 |

4,6 |

67 |

|

Курская |

23,3 |

66 |

1,36 |

4,2 |

54 |

|

Тамбовская |

26,1 |

54 |

1,5 |

5,1 |

53 |

|

В среднем |

21,9 |

72 |

|

4,2 |

|

Табл. 4.12. Средний душевой чистый сбор с надельных, арендных и купчих земель

по губерниям Черноземного района в 1883-1892 годах[78].

Анализируя общую динамику посевов и урожаев на Черноземье,

можно отметить, что в 1860-1914 годах процесс расширения пашни привел к тому,

что были распаханы практически все удобные земли. Тамбовские

историки-аграрии, досконально изучившие проблему, пишут, что «в течение XIX в.

в губернии обнаружились естественные пределы развития экономики, демографии и

экологии традиционного общества. К началу XX в. в аграрных регионах России все

явственнее проявлялись черты системного кризиса, особо проявившиеся в аграрном

перенаселении, сокращении природных ресурсов для сельского хозяйства, истощении

почвы, стагнации производства основных зерновых культур…»[79]

В четырех губерниях Черноземья – Воронежской,

Курской, Орловской и Тамбовской – в 1864 году пашня составляла в среднем 60%

площади крестьянских наделов, в 1881 году – 80%, в 1900 году – 85%. Известный

агроном С. Советов в своем отчете 1876 года писал: «Теперь здесь самая интенсивная

в известном смысле культура, то есть нет ни клочка нераспаханного. Всюду и

везде поля и поля со всевозможными красными и серыми хлебами»[80].

Об этом же свидетельствовал в 1902 году уполномоченный по сельскохозяйственной

части Курской губернии А. И. Шахназаров: «Еще 30 лет назад Курская губерния превратилась

в одно сплошное поле. Все, что можно было распахать – распахано, леса сведены,

уничтожены выгоны... Ввиду отсутствия естественных пастбищ... неизбежная

пастьба скота по полям вдвое сокращает паровой период»[81].

Парадоксально, что хотя крестьяне старались до

максимума расширить пашни, размеры посевов практически не росли. Это

объясняется тем, что ввиду истощения земли крестьяне были вынуждены все большую

ее часть отводить под пар[82]. Однако

более тщательная обработка почвы привела к постепенному и довольно

значительному росту урожайности (табл. 4.8). С 1860-х по 1880-е годы чистые

сборы возросли на 20%, но сельское население за тот же период возросло на 30%,

и в результате средний душевой чистый сбор на крестьянских наделах упал с 23,5

до 19,1 пуда.

|

|

1861-70 |

1871-80 |

1881-90 |

1891-1900 |

|

Чистый сбор на крестьянских наделах (млн. пуд.) |

105,3 |

105,3 |

126,1 |

138,1 |

|

Чистый сбор на владельческих

землях (млн. пуд.) |

16,3 |

16,2 |

27,0 |

26,0 |

|

Общий чистый сбор |

121,6 |

121,6 |

153,1 |

164,2 |

|

Доля сбора на частных землях в общем сборе(%) |

13 |

13 |

18 |

16 |

|

Сельское население (млн.) |

6,9 |

8,0 |

8,4 |

9,0 |

|

(А) Чистый сбор на крестьянских наделах на душу (пуд.) |

15,2 |

13,2 |

15,0 |

15,4 |

|

Чистый сбор на владельческих землях

на душу (пуд.) |

1,1 |

1,2 |

1,8 |

1,7 |

|

(В)1/2 от

чистого сбора на владельческих землях на душу (пуд.) |

0,5 |

0,6 |

0,9 |

0,8 |

|

(А+В) Доход крестьян от

земледелия в расчете на душу (пуд.) |

15,8 |

13,8 |

15,9 |

16,2 |

|

Городское

население (млн.) |

1,0 |

1,1 |

1,6 |

1,8 |

|

Чистый сбор на душу

всего населения (пуд.) |

15,4 |

13,5 |

15,3 |

15,2 |

Табл. 4.13.Чистый сбор зерновых и картофеля (в переводе на зерно 1:5) на

различных категориях земель и продовольственная обеспеченность Центрального

района[83].

Значительно более тяжелым было положение крестьян в

Центральном районе. Низкая урожайность и давно начавшееся перенаселение привели

к тому, что наделы не могли прокормить крестьян: в 1870-х годах государственные

крестьяне имели лишь 14 пудов хлеба на душу, а бывшие помещичьи крестьяне

(которые составляли здесь большинство) – 12 пудов на душу. Перенаселение еще до

реформы вынудило помещиков отдать почти всю землю крестьянам и перевести их на

оброк, поэтому пашня помещиков составляла лишь небольшую часть всей пашни

района, на помещичьих землях получали порядка 15% чистого сбора. Эти земли

сдавались в аренду или обрабатывались батраками; урожайность была низкая и

арендная плата сравнительно невысокая: в 1887/88 году она составляла 25% от

валового урожая, а в 1900 году – лишь 9%[84]. С

учетом затрат на посев крестьянин получал около половины чистого сбора, но это

было лишь небольшой добавкой к урожаю на крестьянских наделах, и в среднем

доход крестьян от зернового земледелия оставался ниже минимальной

потребительской нормы.

Крестьяне Центра и раньше жили больше промыслами,

нежели землей, и начисляемые в зависимости от оброка выкупные платежи никак не

соотносились с реальными доходами от земледелия. По Московской губернии платежи

бывших помещичьих крестьян в пересчете на хлеб по средним ценам 70-х годов

составляли 7,1 пуда, а платежи государственных крестьян – 4,9 пуда[85].

Надел привязывал крестьянина к деревне и затруднял

переселение в город или на многоземельные окраины. Между тем, численность

населения после освобождения стала быстро расти. В 1858-1878 годах

крестьянское население Черноземья увеличилось на 23,8%, среднегодовой прирост

составил 1,1% в год против 0,43% в 1851-1857 годах. Среднегодовой прирост численности

государственного крестьянства и прежде был большим (0,95%), теперь он

увеличился до 1,11%. Огромные перемены произошли в демографическом поведении

бывшего крепостного крестьянства: если раньше крепостное население убывало (со

скоростью 0,1% в год), то после освобождения эта часть крестьянского населения

возрастала со скоростью 1,09%[86]. Этот демографический

взрыв был вызван улучшением положения крестьян в первое десятилетие после

освобождения, а также и теми оптимистическими настроениями, которые охватили

большую часть крестьянства.

Важным фактором, обределявшмим высокий уровень

естественного прироста, была роль общины. На Западе существование крестьянской

частной собственности способствовало ограничению рождаемости[87], в

России же, как отмечал П. Маслов, наделяя землей молодые семьи, община выплачивала

«премию за рождаемость», и это стимулировало ранние браки[88]. В

последнее время получены убедительные доказательства справедливости такого

вывода. С. О. Морозов, исследовав связь между рождаемостью и долей хозяйств,

состоящих в общинах в 23 губерниях Центральной России, показал, что в 1897-1905

годах коэффициент корреляции между этими величинами составлял 0,97 – то есть

высокая рождаемость объяснялась ролью общины[89].

При этом прирост крестьянского населения явственно

зависел от размера надела, в общинах с большим наделом прирост был больше, чем

в общинах с меньшим наделом (см. табл. 4.14). В силу худшего обеспечения

землей, меньшей урожайности и большего числа отходников рост крестьянского населения

в Центре был гораздо более слабым, чем на Черноземье, он составлял в среднем

0,55% в год[90].

|

Размер

душевого надела (дес.) |

Прирост

населения (%) |

|

|

Черноземье |

Центр |

|

|

до 1 |

16,6 |

7,6 |

|

1 – 2 |

17,3 |

8,2 |

|

2 – 3 |

19,0 |

9,1 |

|

3 – 4 |

21,2 |

10,1 |

|

4 – 5 |

25,4 |

11,1 |

|

5-6 |

27,6 |

14,3 |

|

свыше

6 |

30,3 |

15,4 |

Табл.

4.14. Зависимость прироста населения в 1858-1878 годах от величины душевого

надела[91].

Данные об общем приросте населения (табл. 4.15) свидетельствуют

о той же тенденции: в 1863-1884 годах население сравнительно медленно растет в

Центральном районе, значительно быстрее – на Черноземье, и очень быстро – в

колонизируемом Степном Причерноморье.

|

Район |

1863-84 |

1885-97 |

1898-1914 |

|

Центральный |

0,81 |

0,51 |

1,77 |

|

Черноземный |

1,12 |

0,14 |

1,92 |

|

Степной |

2,05 |

2,53 |

2,26 |

Табл. 4.15. Среднегодовые темпы роста населения по районам (в процентах)[92].

В 1885-1897 годах темпы роста населения на Черноземье

резко падают – это свидетельство нарастающего кризиса перенаселения, но в

1898-1914 годах население вновь начинает расти. В этот период ускоряется рост

населения Центрального района, и продолжается быстрый рост на Юге. C.Хок в достаточно

осторожной форме обращает внимание на то обстоятельство, что в соответствии с

традиционными представлениями быстрый рост населения должен рассматриваться как

свидетельство роста потребления[93]. Однако

это положение верно лишь для традиционного общества и для достаточно больших

промежутков времени. На относительно коротких промежутках могут иметь место

отклонения, связанные, например, с влиянием войн. В обществах, вступивших в

начальную фазу модернизации проявляется также влияние такого фактора, как

уменьшение эпидемической заболеваемости вследствие улучшения гигиены и

применения простейших потивоинфекционных

средств – как известно, именно этот фактор сыграл основную роль в

«демографическом взрыве», охватившем развивающиеся страны в XX веке[94]. При этом в некоторых странах наблюдалось

увеличение естественного прироста даже несмотря на падение потребления; это явление

отмечалось, например в регионе Центральной Африки в 1985-1995 годах (см. рис.

1.5).

В России фактор снижения заболеваемости и смертности

вследствие улучшения гигиены стал оказывать существенное влияние на динамику населения

уже в конце XIX

века[95]. Успехи

медицины привели к снижению смертности с 3,6% в 1889-1890 гг. до 3,0% в

1906-1910 гг.; более чем наполовину это снижение объяснялось уменьшением

детской смертности[96].

Однако процесс снижения смертности происходил

неравномерно по регионам, и в целом региональные различия в уровне смертности

отражали различия в уровне жизни. В 1860-1890 годах смертность на Юге была значительно

ниже, чем на Черноземье, а на Черноземье – ниже, чем в Центральном районе. В

1890-х годах кризис на Черноземье привел к росту смертности, но затем положение

улучшилось, и в первом десятилетии ХХ века положение на Черноземье и в Центре

было примерно одинаковым[97]. На Юге

в 1860-1890 гг. отмечалось увеличение смертности, что было связано,

по-видимому, с уменьшением крестьянских наделов из-за быстрого роста населения,

но затем возобладала общая тенденция уменьшения

смертности в связи с успехами медицины.

Хотя смертность в России постепенно уменьшалась, по

сравнению с другими странами она оставалась очень большой, что в значительной

степени было связано с разницей в уровне потребления (табл. 4.16)

|

Страна |

Потреб-ление |

Уровень смертности (%) |

Страна |

Потреб-ление |

Уровень смертности

(%) |

|

Франция |

33,6 |

2,2 |

Голландия |

24,4 |

2,0 |

|

Германия |

27,8 |

2,3 |

Австро-Венгрия |

23,8 |

2,8 |

|

Великобритания |

26,4 |

2,0 |

Россия |

19,5 |

3,4 |

Табл. 4.16. Уровень смертности и уровень душевого потребления (в пудах хлеба)

в России и некоторых других странах Европы в конце XIX века[98].

В Западной Европе смертность городского населения

превышала смертность сельского населения – это было естественное явление,

объясняющееся более здоровыми условиями жизни в деревне. В Великобритании

уровень смертности городского населения составлял 2,6%, а сельского – 1,9%. В

России же наблюдалась обратная картина: смертность в деревне (3,5%) превосходила

смертность в городах (3,0%). «Недоедание и нищета наших крестьян делали свое

дело и обрекали множество людей на преждевременную смерть», – писал известный

экономист А. А. Кауфман[99].

В соответствии с неомальтузианской теорией рост

городского населения происходил быстрее, чем рост сельского населения, причем

он постепенно ускорялся. В табл. 4.17 представлены темпы роста городского

сельского населения по двум группам губерний. Группа промышленных губерний включает

Московскую, Петербургскую, Владимирскую, Калужскую, Костромскую, Нижегородскую,

Новгородскую, Псковскую, Смоленскую, Тверскую и Ярославскую губернии. Группа

земледельческих губерний включает Воронежскую, Тамбовскую, Тульскую, Курскую,

Орловскую, Пензенскую, Рязанскую, Полтавскую, Казанскую, Саратовскую,

Симбирскую, Харьковскую и Черниговскую губернии.

|

|

1863-1897 |

1898- 1914 |

Процент городского

населения |

||||||

|

Губернии: |

всего |

сельское |

городское |

всего |

сельское |

городское |

1863 |

1897 |

1914 |

|

Промышленные |

0,88 |

0,61 |

2,14 |

1,81 |

1,54 |

2,71 |

14,1 |

21,5 |

25 |

|

Земледельческие |

0,92 |

0,87 |

1,48 |

1,86 |

1,84 |

2,07 |

8,3 |

10 |

10,3 |

|

Всего по Европейской России |

1,24 |

1,14 |

2,02 |

1,86 |

1,75 |

2,53 |

9,9 |

12,9 |

14,4 |

Табл. 4.17. Темпы роста городского и сельского населения России (в %)[100].

Из таблицы 4.17 видно, что темпы роста городского

населения в Северо-Западных и Центральных губерниях были значительно выше, чем

в земледельческих губерниях, притом, что темпы роста сельского населения (и всего

населения) в них были ниже. Очевидно, что в этих губерниях, страдавших от

малоземелья и перенаселения, деревенское население активнее переселялось в

города и искало работу в ремесле, торговле и промышленности. В целом по

Европейской России процент городского населения вырос с 9,9% в 1863 году до

14,4 % в 1914 году.

4.3.7.

Развитие

отходничества как следствие Сжатия

В соответствии с теорией, демографический рост усугублял

проблему нехватки земли и побуждал крестьян все в больших размерах искать

заработки в городах или в других районах. В других странах у крестьян

обычно не было проблемы с переселением: они могли продать свою землю и идти на

поиски лучшей жизни. В России крестьяне были привязаны к своим наделам, должны

были платить за них выкупные платежи и могли уйти на заработки только по

разрешению общинного «мира». В этих условиях в России в огромных масштабах

развивается такое специфическое явление, как отходничество.

Отходничество появилось еще в крепостнические

времена, когда помещики перенаселенного Центрального района, не будучи в

состоянии обеспечить своих крестьян землей, отпускали их на заработки. По мере

нарастания нехватки земли возрастали и масштабы отхода – в пореформенное время

они намного превзошли те, что были прежде. По четырем губерниям Черноземья доля

отходников во всем сельском населении составляла в 1860-х годах лишь 1,7% (в

том числе 0,7% ушли в дальний отход). В 1870-х годах эта доля увеличилась до 5,4%

(1,0% дальнего отхода), в 1880-х годах – 6,6% (1,2%), в 1890-х годах – 9,5%

(4,6%)[101]. В целом

по России в 1896 году разрешения на отход получили 7 млн. человек (8,5% ко

всему сельскому населению). Перепись 1897 года зафиксировала 12 млн. человек из

числа родившихся в Европейской России, живущих не на местах своего рождения

(12% от всего населения)[102].

Как и раньше, отход был наиболее распространен в

Центральном районе. В 1896 году во Владимирской губернии ушло в отход 20,4%

сельского населения, в Калужской – 20,5%, в Ярославской – 17%, в Московской –

16,6%. Многие отходники годами жили в городах, фактически превращаясь в ремесленников

или рабочих. В 1882 году 49% населения Москвы составляли крестьяне,

переселившиеся сюда, но числившиеся проживающими в своих деревнях, к 1902 году

эта цифра увеличилась до 67%. Такая картина наблюдалась во всей России, если в

1858 г. крестьяне составляли 20% населения городов, то в 1897г. – 43%[103].

Обычно отходники проживали в городах без семей. В

1897 году 53% всех рабочих Москвы были женаты, но в городе с семьями жили

только 4%. Заработка рабочего хватало лишь на то, чтобы снять комнату в подвале

или угол в общей комнате, но он не мог содержать в городе семью. По материалам

обследования двух уездов Костромской губернии, пятая часть мужчин проживала вне

дома по году и более, их жены оставались в деревне, сами вели хозяйство и часто

выполняли самые тяжелые работы, что отрицательно сказывалось на их здоровье.

Смертность среди отходников и их жен была значительно выше, чем в среднем по

уездам[104].