К 100-летию российского подводного флота

Подводные лодки: история развития

Сборник статей. Составитель: В. П. Власов, инженер-конструктор

ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ ТИПА "КАСАТКА"

Н.Н. АфонинУспешные испытания первой отечественной боевой ПЛ "Дельфин" еще раз подтвердили, что направление в проектировании таких кораблей, выбранное комиссией под председательством корабельного инженера И.Г.Бубнова, правильно. Заручившись "пожеланием успеха при дальнейших постройках", высказанным российским императором Николаем II при осмотре ПЛ "Дельфин", Иван Григорьевич в тот же день (13 августа 1903 г.) обратился с рапортом на имя управляющего Морским министерством вице-адмирала Ф.К.Авелана за разрешением приступить к разработке чертежей ПЛ большего водоизмещения со скоростью надводного хода 14 узлов и более мощным торпедным вооружением. Получив 1 сентября 1903 г. соответствующее разрешение, ГУКиС два дня спустя выделил для проектирования 3 тыс. рублей; однако за неимением кредита вопрос о выдаче наряда пока не поднимался.

При составлении проекта ПЛ И.Г.Бубнов и капитан 2 ранга М.Н.Беклемишев исходили

из следующих основных положений:

глубина погружения 100м;

скорость надводного хода 12 узлов при дальности плавания 250 миль и 9 узлов

для дальности плавания 750 миль;

для подводного хода соответственно скорость 7 узлов для дальности плавания 25

миль и скорость 5 - 5,5 узлов для дальности плавания 50 миль;

расчетный запас воздуха на 12 часов;

время погружения не более 5 минут;

"точность плавания" под водой "с колебаниями в вертикальной плоскости"

не более 0,6 м.

23 октября 1903 г. чертежи, "Объяснительная записка к проекту подводного миноносца № 140", спецификация корпуса, расчеты нагрузки и остойчивости поступили на рассмотрение главного инспектора кораблестроения Н.Е.Кутейникова, который препроводил их в МТК для детального изучения. Ознакомившись с документацией, председатель МТК вице-адмирал Ф.В.Дубасов весьма лестно отозвался о проекте, отметив в частности, что проект такой ПЛ - -"значительный шаг вперед в смысле увеличения скорости, усиления минного вооружения, а также повышения мореходных качеств…"

20 декабря 1903 г. МТК рассмотрел проект и также дал положительный отзыв. В

отличие от ПЛ "Дельфин" у нового корабля отношение длины к ширине

увеличилось до 9,8 против 5,5, что, по мнению конструкторов, позволит достичь

большей скорости надводного хода (14 узлов против 9). По результатам проводившихся

в течение лета 1903 г. исследований в Опытовом бассейне подводной части ПЛ решили

придать обводы, близкие по форме надводному кораблю. Предусматривалась установка

двух бензиновых моторов по 400 л.с. вместо одного 300- сильного на ПЛ "Дельфин".

Дальнейшие изменения касались развития надводной части корабля для придания

ПЛ лучших мореходных качеств, причем значительную часть надстройки предполагалось

сделать проницаемой для воды, что способствовало бы уменьшению времени погружения.

Приблизив корпус ПЛ к обводам миноносца, авторы проекта снабдили ее тараном,

хотя нанесение таранного удара уже в то время признавалось маловероятным.

Основным оружием ПЛ считались мины Уайтхеда (торпеды), количество которых доводилось

до четырех, располагавшихся, как и на "Дельфине", в наружных торпедных

аппаратах системы С.К.Джевецкого (в надстройке).

Стремясь избавиться от передаточных муфт, И.Г.Бубнов и М.Н.Беклемишев предложили

сделать ПЛ трехвальной, чем достигалась "самостоятельность всех двигателей";

бортовые валы соединялись бы с бензиновыми моторами для надводного хода, а средний

- с электродвигателем и подводного хода. Заряжать аккумуляторные батареи предполагалось

с помощью отдельного бензинового мотора мощностью примерно 40 - 50 л.с. и специальной

динамо-машины; это позволяло заряжать аккумуляторы на ходу и увеличить дальность

надводного плавания под электродвигателем, независимо от главных моторов.

Электродвигатель и аккумуляторные батареи выбрали такого же типа, что и на

ПЛ "Дельфин", а заказ сделали соответственно фирме "Сотер-Гарлэ"

(мощность 120 л.с. на валу при 210 об/ мин.) и Фюльмена (64 батареи). Проектированием

моторов занялся Балтийский завод, поставивший целью добиться мощности каждого

не менее 400 л.с. Воздушный насос с электродвигателем, центробежная и трюмная

помпы, вентиляторы и дельные вещи предполагались такими же, как и на ПЛ "Дельфин".

В целях улучшения обзора пришлось увеличить количество перископов до двух, разместив

их в носовой и средней рубках, причем находившийся в средней рубке решили снабдить

дальномером для определения расстояния при атаках. Корпус конструировался по

тому же принципу, что и ПЛ "Дельфин": средняя часть на протяжении

почти 2 / 3 длины обшивалась деревом (два слоя лиственницы), проконопачивалась,

красилась и покрывалась оцинкованным железом. Стальной набор и обшивка рассчитывались

на давление 10 атм, что соответствовало глубине 100 м. Изменения конструкции

набора касалось перенесения Z - образных шпангоутов внутрь корпуса, а продольных

угольников - наружу; это хотя и вызывало "некоторые затруднения в креплении

деревянной обшивки", но выгоды от упрощения сборочных работ по стальному

корпусу могли компенсировать такой недостаток.

В системе погружения и всплытия предусматривались две концевые цистерны главного

балласта - носовая, называвшаяся "черной" (емкость 8,6 т), и кормовая

- "красная" (6 т); их предполагалось разместить вне прочного корпуса

и снабдить кингстонами, к которым позднее добавили еще и бортовые клинкеты.

При погружении вода в цистерны должна была подаваться помпами (по одной на цистерну)

с односторонним вращением, которые благодаря специальным манипуляторам могли

и откачивать воду; кроме того, обе цистерны могли продуваться в случае необходимости

сжатым воздухом.

Внутри прочного корпуса проектанты разместили среднюю (отрывную) цистерну (1,8 т) со своим клинкетом, также рассчитанную на продувание сжатым воздухом. Между поперечными переборками, ограничивавшими прочный корпус, имелись две дифферентные цистерны - "белая" в носу (емкость 2,5 т) и "синяя" в корме (2,7 т); палубные цистерны в проекте отсутствовали. Такая система размещения балласта имела свои плюсы и минусы; в частности отмечалось, что концевые цистерны в легких оконечностях хотя и выгоды "в отношении массы корпуса", но загружают их водой, увеличивают инерцию ПЛ при маневрировании в подводном положении, этот недостаток предлагалось компенсировать увеличением площади и смещением ближе к оконечностям горизонтальных рулей.

Водоизмещение в процентном отношении для проектировавшейся ПЛ раскладывалось

следующим образом:

- стальной корпус - 33,8%;

- деревянная обшивка - 9,9%;

- механизмы - 21%;

- аккумуляторные батареи - 16,4%;

- дельные вещи - 10,7%;

- запас бензина - 3,4%;

- запас водоизмещения - 3,4%;

- команда и провизия - 1,4%.

Остальные тактико-технические элементы новой ПЛ по сравнению с ПЛ "Дельфин"

имели незначительные изменения (таблица). Подводя итоги, члены МТК признали

представленный проект "удовлетворяющим без всяких изменений всем требованиям"

и предложили сразу же приступит к постройке, поручив ее Балтийскому заводу.

2 января и 12 февраля завод получил заказы на 5 ПЛ (надводное водоизмещение

каждой 140 т), причем первым трем присвоили 5 июня названия - "Касатка",

"Скат" и "Макрель", а двум остальным 17 июля - "Налим"

и "Окунь".

МТК уведомил Балтийский завод, что наблюдение за постройкой корпусов и механизмов

возлагается на И.Г.Бубнова, а по электротехнической части и вооружению - на

М.Н.Беклемишева.

Тактико-технические элементы

|

ПЛ в 140 т

|

ПЛ «Дельфин»

|

Наибольшая длина (м)

|

33,4

|

19,6

|

Наибольшая ширина (м)

|

3,39

|

3,59

|

Надводное положение:

|

|

|

Среднее углубление (м)

|

2,8

|

3,19

|

Наибольшее углубление (м)

|

2,8

|

4,1

|

Водоизмещение (т)

|

142

|

113

|

Запас плавучести (%)

|

26,6

|

9

|

Метацентрическая высота (м)

|

0,2

|

0,35

|

Скорость под бензиновыми моторами (уз)

|

14,0

|

8,5

|

Скорость под электромотором (уз)

|

9,5

|

7,75

|

Подводное положение:

|

|

|

Водоизмещение (т)

|

177

|

123

|

Метацентрическая высота (м)

|

0,18

|

0,4

|

Скорость под электромотором (уз)

|

8,5

|

7,25

|

18 марта 1904 г. был уложен первый лист обшивки ПЛ "Касатка". В связи с начавшейся русско-японской войной Морское министерство стремилось как можно скорее ввести ПЛ в состав действующего флота. Когда М.Н.Беклемишев сообщил, что по предварительным переговорам с поставщиками выяснилось, что аккумуляторы, электродвигатели и другое оборудование "можно изготовить для всех ПЛ весьма скоро", то министерство решилось на постройку кораблей без бензино-моторов мощностью 400 л.с., изготовление которых грозило затянуться на неопределенный срок.

23

августа Балтийскому заводу заказали еще одну ПЛ "Фельдмаршал граф Шереметев"

на средства, полученные от Комитета по усилению флота на добровольные пожертвования.

Постройка ПЛ велась довольно быстрыми темпами, и 24 июля 1904 г. ПЛ "Касатка"

благополучно сошла на воду. В течение августа 1904 г. спустили на воду еще 5

ПЛ - "Фельдмаршал граф Шереметев" (8 августа), "Макрель"

(14 августа), "Скат" (21 августа), "Налим" (26 августа)

и "Окунь" (31 августа).

23

августа Балтийскому заводу заказали еще одну ПЛ "Фельдмаршал граф Шереметев"

на средства, полученные от Комитета по усилению флота на добровольные пожертвования.

Постройка ПЛ велась довольно быстрыми темпами, и 24 июля 1904 г. ПЛ "Касатка"

благополучно сошла на воду. В течение августа 1904 г. спустили на воду еще 5

ПЛ - "Фельдмаршал граф Шереметев" (8 августа), "Макрель"

(14 августа), "Скат" (21 августа), "Налим" (26 августа)

и "Окунь" (31 августа).

6 сентября 1904 г. достроечные работы на ПЛ "Касатка" подошли к завершению.

Командиром ПЛ назначили лейтенанта А.В.Плотто, помощником - преподавателя Минного

офицерского класса Н.А.Смирнова. Из-за задержки заказанных главных моторов пришлось

установить только вспомогательный бензиновый мотор системы "Панар".

В то же время Морское министерство предприняло попытку заказать в Англии 6 керосиновых

двигателей системы "Газес" мощностью 200 л.с., оказавшихся, как выяснилось

позднее, громоздкими и ненадежными, но получить их в назначенные сроки так и

не удалось. Пока же бортовые дейдвудные трубы заглушили, оставив лишь средний

вал, с которым при помощи передаточных муфт соединили электродвигатель и мотор

системы "Панар"; муфты передавали усилие первого на гребной вал в

подводном положении, а второго - на динамо-машину при зарядке аккумуляторов

и на винт в надводном положении. Первые погружения ПЛ "Касатка" у

стенки завода оказались неудачными - "с величайшим трудом" ее удавалось

удерживать в горизонтальном положении, не принесли успеха и погружения на ходу

за Кронштадтом - ПЛ "проваливалась" кормой. Для устранения этого серьезного

недостатка пришлось установить кормовую рубку -поплавок и увеличить площадь

горизонтальных рулей. С прибытием 29 сентября 1904 г. на ПЛ "Касатка"

М.Н.Беклемишева испытания продолжались, и в ходе их выяснилось, что отсутствие

предусмотренной проектом рубки у центрального входного люка заметно сказывается

на мореходности. Неудачным оказалось устройство для заполнения дифферентных

цистерн, определенные трудности возникали при действии горизонтальными рулями,

требовались доработки и по перископам.

Стремясь

скорее отправить пополнение на театр военных действий, Морское министерство

приняло решение об устранении недостатков уже во Владивостоке, куда перевезти

ПЛ можно было лишь зимой через замерзший Байкал, потому что строительство Круглобайкальской

железной дороги к тому времени еще не было закончено.

Стремясь

скорее отправить пополнение на театр военных действий, Морское министерство

приняло решение об устранении недостатков уже во Владивостоке, куда перевезти

ПЛ можно было лишь зимой через замерзший Байкал, потому что строительство Круглобайкальской

железной дороги к тому времени еще не было закончено.

6 октября 1904 г. начались погружения ПЛ "Скат", "Фельдмаршал

граф Шереметев" и "Налим" для обучения экипажей. На ходу эти

ПЛ не испытывались, т.к. их аккумуляторные батареи еще 8 сентября были отправлены

во Владивосток.

12 октября ПЛ "Касатка" маневрировала на Большом Кронштадтском рейде,

а через 5 дней провела учебные минные стрельбы и 18 октября возвратилась в Санкт-Петербург.

Через 8 - 9 дней все 4 ПЛ типа "Касатка" поставили на железнодорожные

транспортеры, заказанные Путиловскому заводу еще в марте. Во Владивосток ПЛ

ушли попарно - 2 ноября 1904 г. ПЛ "Скат" и "Налим", 4 ноября

- ПЛ "Касатка" и "Фельдмаршал граф Шереметев". Однако из-за

перегрева осей и схода одного ската транспортера с рельсов первый эшелон задержался

и все 4 ПЛ прибыли в конечный пункт назначения практически одновременно - 12

-13 декабря 1904 г. Это была первая в мире перевозка ПЛ водоизмещением свыше

100 т по железной дороге на расстояние около 10 тыс. км.

По словам командира одной из ПЛ лейтенанта А.В.Плотто, переделывать пришлось

почти все, кроме корпуса, включая румпель, штуртросы, горизонтальные рули, электропроводку

и т.д. В результате первые испытания ПОЛ "Касатка" начались лишь в

марте 1905 г.

3 апреля подготовили к плаванию ПЛ "Скат", 1 мая - ПЛ "Фельдмаршал

граф Шереметев", 7 мая - ПЛ "Налим". Не обошлось и без аварий

- так, на ПЛ "Налим" 9 мая взорвался аккумулятор, а на ПЛ "Фельдмаршал

граф Шереметев" повредили динамо-машину, ремонт которой затянулся на 10

дней.

Первые плавания выявили ряд негативных явлений:

- длительное время погружений (5 - 6 минут),

- трудность управления вертикальным рулем (на ПЛ "Налим" до 140 об

/ мин. Штурвала при перекладке руля с борта на борт),

- малая вертикальная устойчивость при плавании под водой.

Общий же недостаток, как отмечалось при испытаниях ПЛ "Касатка" в

Кронштадте, заключался в отсутствии ограждения средних рубок. В надводном положении

даже при незначительном волнении вода заливала палубу через открытый люк и попадала

вовнутрь; при закрытом люке наблюдение велось через иллюминаторы и обзор был

крайне ограничен, особенно в тумане или ночью. Вопрос об изготовлении рубок,

служивших бы и своеобразным мостиком при надводном ходе, М.Н.Беклемишев поднял

29 ноября 1904 г. и 13 декабря Балтийский завод получил наряд на их изготовление.

5 сентября следующего 1905 г. рубки были готовы, испытаны давлением, обшиты

деревом и через 10 дней отправлены во Владивосток; установили их уже после войны,

причем носовую рубку и рубку-поплавок в корме сняли.

"Отправка ПЛ во Владивосток имела целью только оборону порта, - говорилось

в акте специально созданной комиссии по исследованию состояния и боеспособности

подводных кораблей, находившихся на Дальнем Востоке, - а потому не принималась

во внимание возможность большого удаления ПЛ от базы…"

Отмечалось, что ПЛ типа "Касатка" могли успешно действовать лишь

"в 50-мильном расстоянии от базы, в надводном же положении могли пройти

более 2000 миль; средняя подводная скорость составляла 5,5 уз., надводная -

8,5 узла. Однако переделка винтов на ПЛ "Фельдмаршал граф Шереметев"

позволила увеличить подводный ход более чем на 0,5 узла, надводный (под электродвигателем)

- на 2,5 узла и под "Панаром" - на 1,5 узла.

Между тем на Балтийском заводе продолжались работы на двух последних ПЛ этой

серии - "Макрель" и "Окунь", оставленных на Балтике "с

целью усовершенствования и дальнейшего развития этого типа…; основываясь на

владивостокском опыте, на них заменили носовые рубки средними, клапаны в цистернах

- кингстонами; переделали оконечности.

Однако все сильно затянулось вследствие забастовок, и только к концу сентября

1905 г. на ПЛ "Макрель" начались испытания; два новых бензиновых двигателя

мощностью по 400 л.с., изготовленных Балтийским заводом, позволили развить скорость

в надводном положении 11,5 узла, но возникший в трюме пожар заставил прекратить

испытания; выяснилось также, что "Макрель" имеет малую остойчивость

и перегрузку на корму.

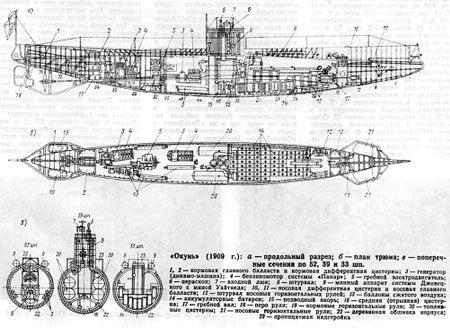

В следующем году испытания продолжились. На ПЛ "Окунь", неоднократно

погружавшемся вместе с ПЛ "Макрель" у стенки завода, установили 2

мотора системы "Панар" мощностью по 60 л.с., однако достигнуть погружения

без дифферента так и не удалось.

29 сентября 1906 г. обе ПЛ ушли в Бьоркэ для всесторонних испытаний, после которых

потребовались еще большие переделки, касавшиеся вентиляционной системы, систем

погружения и всплытия; в частности, предлагалось заполнить цистерны с помощью

помп, установить для создания в них разряжения воздушный насос, переделать новые

рубки и т.д.

Одновременно И.Г.Бубнов поднял вопрос о замене бензиновых моторов дизелями,

предложив несколько вариантов их установки. Дело в том, что соседство бензиновых

паров и искр "Вольтовых дуг", возникавших при манипуляциях с довольно

несовершенным еще электрооборудованием, создавало постоянную опасность взрыва

и пожара. Так, на ПЛ "Касатка", стоявшей у борта транспорта "Ксения",

29 июля 1909 г. в 14.00 в кормовой части произошел взрыв бензиновых паров. Однако

дежурный по ПЛ командир своевременно принял меры по ликвидации пожара и отбуксировке

ПЛ от стоявших рядом судов; ремонт ПЛ занял 20 дней.

Заменить бензиновые моторы дизелями тогда так и не удалось. Испытания продолжались

еще и в 1908 г.

25 июня ПЛ "Окунь" ушла в Бьоркэ на окончательные официальные пробы,

причем скорость на переходе под двумя "Панарами" составила 8,2 узла,

расход бензина - 151 кг, масла - 17,4 кг; при ходе в надводном положении под

электромотором 5 июля достигли скорости 8,8 узла. Тогда же удалось определить

время для перехода из надводного в боевое и из боевого в надводное положения

- соответственно 5 минут и 1 минута. Под водой ПЛ двигалась со скоростью 5 узлов,

причем в одном из погружений ПЛ достигла глубины около 24 м. Как отмечала приемная

комиссия, прочность корпуса оказалась удовлетворительной - "слезились"

всего 5 заклепок и три сальника; ПЛ "Окунь" была принята в казну 7

июля 1908 г., через полмесяца подписали приемный акт и на ПЛ "Макрель".

Летом

1909 г. обе этих ПЛ вошли в Учебный отряд подводного плавания, однако пробыли

там недолго по следующей причине: из-за отсутствия на Балтийском флоте боеспособных

соединений ПЛ командование приняло решение сформировать бригаду, выделив для

этого из учебного отряда несколько ПЛ, в том числе "Макрель" и "Окунь",

которые зачислили в 1-й дивизион.

Летом

1909 г. обе этих ПЛ вошли в Учебный отряд подводного плавания, однако пробыли

там недолго по следующей причине: из-за отсутствия на Балтийском флоте боеспособных

соединений ПЛ командование приняло решение сформировать бригаду, выделив для

этого из учебного отряда несколько ПЛ, в том числе "Макрель" и "Окунь",

которые зачислили в 1-й дивизион.

При модернизации (1911 г.) на ПЛ "Макрель" и "Окунь" установили

наконец по одному четырехтактному дизелю мощностью 120 л.с. производства завода

"Людвиг Нобель"; центральный гребной вал от дейдвуда внутрь ПЛ поднимался

несколько вверх, поэтому установить дизель посредине не удалось, пришлось сдвинуть

его к левому борту; дизель вращал динамо-машину, а та питала главный электромотор.

В надводном положении одновременно работали дизель, динамо-машина и электромотор,

поэтому в случае любой неисправности одного из агрегатов могли возникнуть различные

затруднения. Положение осложнялось и тем, что примененные на ПЛ дизели относились

к так называемому облегченному типу (22 кг/ л.с.), вследствие чего имели множество

конструктивных недостатков, часто выходили из строя; кроме того, на правом борту

приходилось располагать твердый балласт для уравновешивания дизель-динамо-машины.

В ходе модернизации в качестве помп для концевых цистерн установили электрические

центробежные насосы, а многое переделали. Все это привело к тому, что остойчивость

ПЛ "Макрель" и "Окунь" снизилась настолько, что пришлось

поставить на каждой свинцовый киль массой 4 т, но и после этого метацентрическая

высота не превышала 0,12 м. Опыт плавания показал, что смазочного материала

на ПЛ вдвое меньше, чем нужно для соответствия запасу топлива, и потому при

дальних переходах их приходилось буксировать.

В годы Первой мировой войны ПЛ "Макрель" и "Окунь" числились

до вступления в строй ПЛ типа "Барс" в 1-м дивизионе бригады Балтийского

флота, после чего их перечислили в 4-й дивизион; устаревшие к тому времени корабли

тем не менее несли оборону Финского залива.

21 мая 1915 г. ПЛ "Окунь" атаковала германскую эскадру, однако сама

лишь чудом избежала таранного удара вражеского корабля, погнувшего ей перископ.

Для усиления действующего флота часть ПЛ из Сибирской флотилии вернули на Балтику,

а часть перебросили на Черное море. В 1914 г. на ПЛ типа "Касатка",

входивших в состав той же флотилии, начали заменять "Панары" дизелями

по опыту балтийских ПЛ, но ставили более мощные - по 160 л.с. В конце года ПЛ

"Налим" и "Скат" прибыли по железной дороге на Черное море,

а ПЛ "Касатка" и "Фельдмаршал Шереметев" - на Балтику, где

базировались на Мариенхамне (Аландские острова). В ходе боевых действий на ПЛ

"Налим" и "Скат" установили по 47-мм орудию, на ПЛ "Касатка"

и "Фельдмаршал Шереметев" по пулемету, причем последнюю ПЛ переименовали

4 августа 1917 г. в "Кету".

Осенью 1917 г. ПЛ "Окунь", "Кета" и "Касатка"

стали в Петрограде на капитальный ремонт. В годы гражданской войны отремонтированные

Балтийским заводом ПЛ "Макрель", "Касатка" и "Окунь"

перечислили в состав Астрахано-Каспийской флотилии; осенью 1918 г. их погрузили

на железнодорожные платформы и доставили в Саратов, где спустили на воду в затоне;

первой вступила в строй ПЛ "макрель" (в ноябре 1918 г.); затем они

самостоятельно перешли в Астрахань.

В 1919 г. все 3 ПЛ числились в составе Волжско-Каспийской военной флотилии,

а с марта 1919 г. - Морских сил Каспийского моря.

В октябре 1925 г. ПЛ "Касатка", "Макрель" и "Окунь"

исключили из списков флота и передали на разборку. Годом раньше пошла на разборку

ПЛ "Кета", затонувшая в 1924 г. при наводнении в Петрограде и позднее

поднятая.

Черноморские ПЛ "Скат" и "Налим" разделили печальную участь

Черноморского флота - они последовательно побывали у немцев, белогвардейцев

и англо-французских интервентов, Были затоплены в апреле 1919 г. в районе Севастополя.

Опыт создания ПЛ типа "Касатка" И.Г.Бубнов в полной мере учел при составлении более совершенного проекта ПЛ "Минога" (водоизмещение 117 т) с внутренними трубчатыми торпедными аппаратами, а также при разработке совместно с М.Н.Беклемишевым проекта ПЛ водоизмещением 360 т (ПЛ "Акула").